2. 中国石化中原油田 博士后科研工作站, 河南 濮阳 457001;

3. 中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室, 北京 102249

2. Postdoctoral Research Station of Sinopec Zhongyuan Oilfield Company, Puyang 457001, Henan, China;

3. State Key Laboratory of Petroleum Resource and Prospecting, China University of Petroleum, Beijing 102249, China

盆地的沉积-沉降史与构造演化和断裂活动密切相关[1],盆地演化过程中区域动力学背景、盆地构造属性、物源特征和水动力条件等因素均影响着沉积-沉降中心的迁移及沉积相的展布。陆相盆地的沉积中心多为生烃凹陷,沉降中心和沉积中心的迁移与叠合对烃源岩的分布和热演化研究具有重要意义[2-5]。东濮凹陷目前处于勘探后期,要想实现大规模的增储上产,则必须对东濮凹陷的勘探现状进行以构造为主线的多因素综合分析。学者们对东濮凹陷盆地性质和结构[6-8]、构造样式[9-10]、构造演化和动力学条件[11-16]等进行了系统地总结,但断裂活动强度和期次、差异性活动对沉积的影响等方面的研究较少,沉积-沉降中心的迁移规律不清,但这类研究却对烃源岩评价及油气成藏模式的建立具有重要影响。

本次研究以覆盖整个东濮凹陷的26条地震大剖面的构造解释成果为基础,确定东濮凹陷的盆地结构和断裂系统。统计古近纪沙四段、沙三段下亚段、沙三段中亚段5~9砂组、沙三段中亚段1~4砂组、沙三段上亚段、沙二段下亚段、沙二段上亚段、沙一段、东营组等沉积期同沉积断层的生长指数,用以分析断层活动强度、分期性及分段性特征对地层的充填作用,并对洼陷的平面分布及垂向演变进行解剖。结合盆地物源、砂地比、沉积体系等沉积学资料进行构造对沉积的控制研究[17-19],预测有利砂体分布范围,以期为盆地的精细勘探部署提供依据。

1 盆地结构东濮凹陷位于华北地台中部,是华北中、新生代盆地的过渡带,在印支运动形成的古坳陷带和燕山运动形成的古隆起带上[20],是渤海湾盆地最南端的一个负向三级构造单位,属于临清坳陷的一部分,在长期的演化过程中经历了多次构造变动,NNE向的主干基底断层对盆地的形成和演化起着主要控制作用[21-23]。盆地内部缺失侏罗系和白垩系,古近系直接覆盖在中、下三叠统及更老的地层之上,兰聊断层是控制断陷形成和演化的主边界断层。东濮凹陷古近系构造总体走向为NNE向,盆地结构受兰聊断层及其相关的滑脱面控制,拆离断层的形态变化导致白庙—高平集、毛岗—柳屯2条区域性变换带的形成,这2条构造变换带将东濮凹陷新生代盆地划分为北区、中区和南区共3个区块。

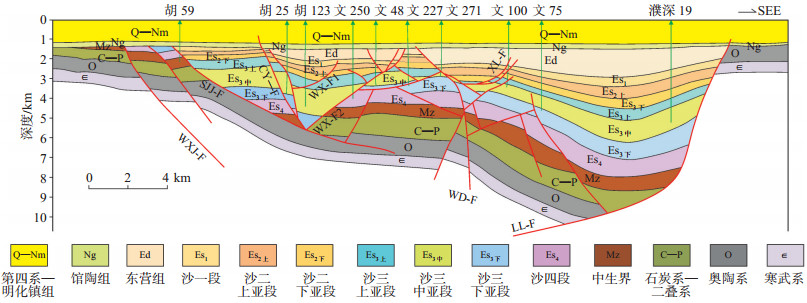

以东濮凹陷中区的东西向大剖面为例,从东到西经过兰聊断裂带、文东断裂带、文西断裂带、长垣断裂带、石家集断裂带、五星集断裂带(图 1)。中区盆地整体呈现“东厚西薄”的特征,西斜坡的馆陶组自西向东依次与石炭系—二叠系、三叠系、沙河街组沙四段、沙三段下亚段、沙一段和东营组呈不整合接触。东倾的五星集断层、石家集断层、长垣断层和卫东断层等与西倾的兰聊断层、徐楼断层和卫西断层等相交形成多个地堑或半地堑构造样式,整体上具有明显的“高隆深洼”特征。控盆的兰聊断层为“上陡下缓”的铲式形态,兰聊断裂带上盘从下到上依次发育石炭系—二叠系、三叠系、沙河街组沙四段、沙三段下亚段、沙三段中亚段、沙三段上亚段、沙二段下亚段、沙二段上亚段、沙一段、东营组、馆陶组、明化镇组,三叠系顶面与新生界沙四段底面由角度不整合变为平行不整合。濮城断层在此剖面上已经消失,在兰聊断层上盘可见2条反向的调节断层。文东断层产状为上缓下陡,近直立,向上尖灭于馆陶组,向下尖灭于寒武系—奥陶系,上盘发育多条反向调节断层。文西断层向上尖灭于馆陶组之下,向下相交于东倾的长垣断层之上。长垣断层为“上陡下缓”的铲式形态,向上尖灭于明化镇组,向下相交于基底的拆离断层,其西边的西斜坡发育同倾向的石家集断层和五星集断层。

|

下载eps/tif图 图 1 东濮凹陷北区近东西向地震测线的地质剖面 Fig. 1 Tectonic interpretation of geological section in depth domain of east-west seismic line in northern Dongpu Sag |

盆地北区主要发育兰聊断层、濮城断层、观城断层、卫西断层、宋庙断层和卫东断层等二、三级断层,控制着宋王店断凸、文明寨断凸、卫城断凸、濮城断背斜等构造的发育,形成了观城洼陷、卫城洼陷、古云集洼陷和濮城东洼陷。盆地北区古近系整体表现为“东断西翘”,局部缺失东营组,西斜坡三叠系或沙四段与馆陶组为不整合接触,古近纪,盆地基底被断层切割为多个凸起和洼陷,凸起和洼陷的幅度差向南逐渐增大。

盆地中区古近系整体上具有“东厚西薄”特征,西斜坡馆陶组依次与沙一段、沙三段下亚段、沙四段、三叠系呈不整合接触。东倾的五星集断层、石家集断层、长垣断层和卫东断层与西倾的兰聊断层、徐楼断层和卫西断层相交,形成了马寨洼陷、柳屯洼陷、海通集洼陷、前梨园洼陷和文南洼陷等多个地堑或半地堑以及文留低凸构造。古近纪,盆地中央的基底上的凸起和洼陷的高度差较小,而在盆地东、西部,其高度差却较大,凸起和洼陷数量在中区北部较多,向南逐渐减少。

盆地南区古近系为“东断西超”格局,地层整体东倾,西斜坡馆陶组依次与沙三段下亚段、沙四段呈不整合接触,兰聊断层上盘的长垣断层、方里集断层、黄河断层、三春集断层和马厂断层等控制着孟岗集洼陷、葛岗集北洼陷、葛岗集南洼陷、固阳洼陷等多个半地堑或地堑构造,并发育桥口断凸、徐集断凸、马厂断凸和三春集断凸等,黄河断层活动强烈。盆地基底在南区北部起伏大,在南区东、西部较为平缓,由北向南可见多个明显的起伏形态。

兰聊断层的产状在北区为多米诺式,在中区为铲式,在南区为坡坪式。控盆断层产状的地区差异性控制了盆地的结构:盆地北区窄而浅,多凸多洼;中区宽而深,低凸多断;南区高凸深洼,向南演变为多凸多洼。

2 断裂系统发育特征东濮凹陷为新生代裂陷盆地,断裂活动对盆地的形成和演化起主导作用,控制着盆地的沉积、构造发育与展布格局、油气的聚集和油气藏的分布,但不同级别的断层对盆地沉积展布、构造特征及油气分布的控制作用存在差异。通过对区域性地震剖面的解释,基本理清了东濮凹陷主要断层的位移情况,并分析了控制盆地形成和演化的3条NNE向断层带走向的变化。不同时期的断层活动强度有所不同,同一时期同一断层或断层带在不同区段的活动强度也有明显差异。

2.1 沙四段沉积期沙四段沉积期是盆地初始断陷期,沉积厚度薄,在全盆地分布稳定,以形成西倾断层为主。其中兰聊断层是该断裂带中位移最大的断层,还包括杜寨断层等分支断层。无论是单条断层,还是整个断裂带在同一时期的断层位移均是变化的。该时期黄河—文西—观城断裂带、长垣—石家集—宋庙断裂带尚不发育。白庙以南的兰聊断层的位移明显大于白庙以北的兰聊断层中段和北段,其在毛岗以北的北段位移更小。杜寨断层在该时期开始活动,但尚未改变断层带总位移具有的从南向北减小的趋势。

2.2 沙三段沉积期沙三段沉积期是控盆、控凹断层强烈活动时期,盆地二级断层和部分三级断层开始形成,基本奠定了盆地构造格架。沙三段下亚段—沙三段中亚段沉积期,断层活动速率和盆地拉伸速率大,沉积楔形体发育。沙三段上亚段沉积期,断层活动速率和盆地伸展速率较小,局部地区可见沙三段中亚段与沙三段上亚段之间的不整合接触关系。沙三段下亚段沉积期断裂活动强度比沙三段中亚段沉积期的活动强度大,该时期形成的断层有的东倾,有的西倾,西倾断层包括黄河断层、文西断层、卫西断层和观城断层,东倾断层包括长垣断层、石家集断层、马寨断层、六塔断层、宋庙断层、文东断层和卫东断层。中央构造带东翼的局部地区,东倾断层在沙三段上亚段沉积期开始形成。

兰聊断层带在沙三段沉积期活动强烈,主断层在沙三段下亚段、沙三段中亚段5~9砂层组沉积期的位移仍然具有自南向北减弱的趋势,南段和中段的位移相对较大。沙三段中亚段1~4砂组、沙三段上亚段沉积期,南段与中段的位移基本相当,在中段和北段均可见位移较大点,中段的位移最大点向北迁移,毛岗以北的北段位移也达到较高水平。

黄河—文西—观城断裂带在沙三段沉积期活动强烈,黄河断层在沙三段下亚段沉积期的位移仍然具有中段较小、向南北2个方向均增大的趋势,沙三段中亚段5~9砂组沉积期,盆地中区和北区的断层位移相对较大,黄河断层在沙三段中亚段、沙三段上亚段沉积期不同地段的位移基本相当。在盆地中区,文西断层和卫西断层在沙三段沉积期的位移不断增大,并且具有自南向北增强的特征。长垣—石家集—宋庙断裂带在沙三段沉积期,盆地中区和北区的主干基底断层活动性开始增强,使整条断裂带的位移量相对均衡。在沙三段下亚段沉积期,甚至出现盆地中区的断层位移量大于南区的情形,但是各条断层位移的大小是不均衡的。盆地南区主要是长垣断层的位移,中区和北区各断层分配的位移量不同,并且在不同时期的位移分配比例也在发生变化,石家集断层和文明寨断层在沙三上亚段沉积期的位移量相对较大。中区和北区的单条断层位移量都小于南区的长垣断层,但是总位移量则可以与南区长垣断层的位移量相当。在中区的庆祖集—六塔区段的总水平断距明显较大,反映了中区的水平伸展量大于南区和北区。

2.3 沙二段、沙一段和东营组沉积期沙二段、沙一段和东营组沉积期的断层类型包括新生性断层、继承性断层、改造性断层和消亡性断层。继承性断层仍是主导断层,但其活动性存在明显的差异。沙二段沉积期以来盆地的沉降带分为东部的前梨园洼陷、西部的孟岗集洼陷和海通集—柳屯洼陷,这种格局延续到东营组沉积期,反映了黄河断层、长垣断层北段、文西断层的南段以及兰聊断层的北段活动强烈。新生性断层主要分布在中央构造带的东翼,这些断层包括盆地南区的春东断层、马东断层、徐东断层、新东断层,盆地中区的玉皇庙断层,盆地北区的文东断层、卫东断层等。改造性断层主要与应力场的变化有关,盆地在沙二段沉积期以来的伸展背景下叠加了右旋应力场,使早期断裂分叉并改向,如在盆地北区形成雁列式断层。消亡性断层是指相对早期活动的断层在现阶段已停止活动,这种类型断层的典型代表是高平集断层,马厂断层、三春集断层、杜寨断层和濮城断层,在该时期末逐渐停止了活动。

东营组沉积期,盆地进入由断陷型向坳陷型转换的过渡时期,总体表现为构造活动弱,但由于其持续时间长,断层的断距仍然很大。从盆地总体结构和主要断层的活动性来看,与沙二段、沙一段沉积期类似,如黄河断层、长垣断层的北段、兰聊断层的白庙以北地区活动强度相对较大。主要区别表现在北部中央隆起带的东倾断层如卫东断层、文东断层活动强度大,北部中央隆起带在该时期定型。另外,一些沿盐层的滑脱断层及其相关构造也主要是在此时形成,如文明寨构造、濮城构造等。

兰聊断裂带在沙二段、沙一段和东营组沉积期,活动强度在盆地中区和北区较强。沙二段沉积期,兰聊断层的南段仍有一定幅度的位移,至沙一段、东营组沉积期其位移量与中段、北段就没有了数量级的差异。沙一段沉积期,北段的断层位移明显增强,达到可以与中段相近甚至强于中段的程度。东营组沉积期,南段的断层基本不活动,而中北段仍然有较强烈的断层位移。白庙和毛岗地区分别处于兰聊断裂带的分段界限位置,附近的断层位移始终处于逊色地位,这是因为上述2处均处于断鼻构造位置,发育大量的位移较小的断层,因其吸收了主断层带的位移。

黄河—文西—观城断裂带在沙二段沉积期,黄河断层的活动性明显增强,而中区的文西断层的活动性相对减弱,卫西断层的活动性相对较强,整条断裂带在沙二段沉积期的总位移水平是相对均衡的,北区稍强于中区和南区。沙一段、东营组沉积期,南区的黄河断层的活动性进一步增强,而中区和北区主干基底断层的活动性相对减弱,使整条断裂带具有南部活动强、向中区和北区减弱的趋势。文留—卫城地区在沙二段、沙一段和东营组沉积期的断层活动性微弱,而从构造剖面上来看中央构造带在这一区段的构造异常复杂,这可能是因为基底主干断层的活动性较弱而盖层断层的活动性相对增强的原因。在这一区段的盐层是盖层伸展变形的滑脱层,盐层的流动又促进了盖层断层的发育。

长垣—石家集—宋庙断裂带在沙二段、沙一段、东营组沉积期,盆地中区和南区的断层总水平位移相对较大,整条断裂带的断层活动性在不同时期的活动区段有明显变化,总体上在中段的高平集—六塔地区主干基底断层的差异升降幅度明显高于南段和北段地区。长垣断层的活动性明显出现北强、南弱的趋势,中区的石家集断层的位移量也明显大于其他断层,使整条断裂带在高平集—庆祖集区段(南区与中区结合部位)的位移量相对较大。新近纪—第四纪,盆地的大多数断层基本停止活动,个别断层如黄河断层、兰聊断层继续活动,但活动强度与古近纪相比已经大大减弱。

根据古近纪断层活动性强度来看,东濮凹陷的断层发育具有以下特征:沙四段沉积期,形成以兰聊断层为代表的西倾断层;沙三段沉积期,兰聊断层、文西断层、长垣断层的北部活动强度大;沙二段—沙一段沉积期,兰聊断层北段比南段活动强度大,黄河断层比文西断层、卫西断层、观城断层活动强度大,同时中央隆起带东倾断层和走滑性质的断层形成;在东营组沉积期,南区中央构造带的黄河断层和北区中央构造带的东翼东倾断层活动强度大,并形成盐构造。

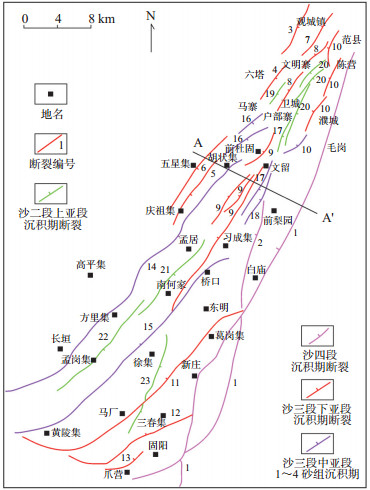

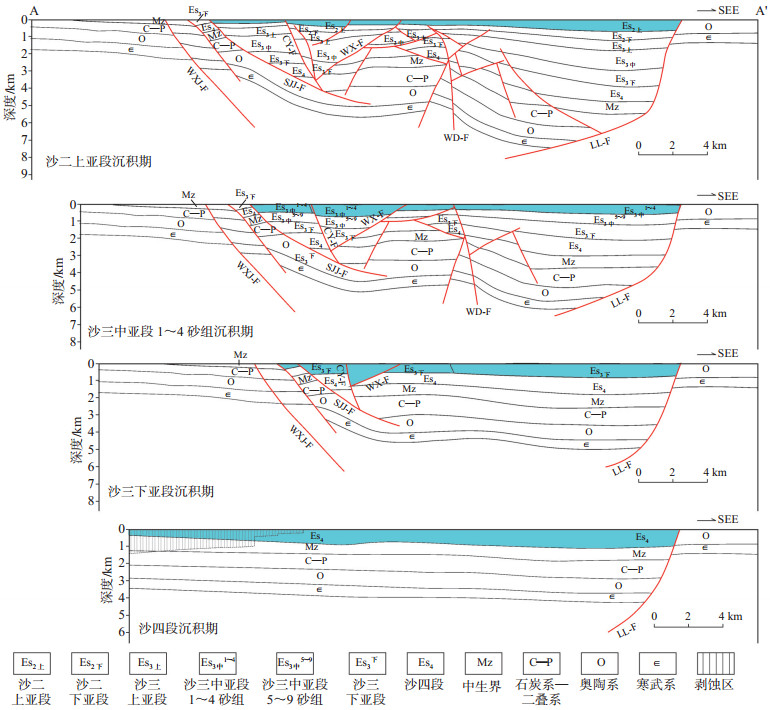

3 断裂控砂、控相特征依据平衡剖面恢复原理,对区域地震剖面的构造演化进行了综合分析。结果表明,东濮凹陷古近纪同沉积断裂大量开始活动的时间可分为4期:沙四段沉积期、沙三段下亚段沉积期、沙三段中亚段1~4砂组沉积期和沙二段上亚段沉积期(图 2),分别对应着初始断陷期、强烈断陷期、多断断陷期和断陷减弱期(图 3)。由于控盆的兰聊断层在不同时期和同一时期不同区段活动强度均不同,且其上盘发育多条同向或反向的二级断裂,导致盆地的结构在不同区段存在差异。主干断层不同时期的活动强度的差异性、不同区段位移分配的不均匀性以及断层活动的期次性和迁移性等共同控制了盆地“多凸多洼”的构造格局。

|

下载eps/tif图 图 2 东濮凹陷主要断裂系统 1.兰聊断层;2.杜寨断层;3.宋庙断层;4.六塔断层;5.石家集断层;6.五星集断层;7.观城断层;8.卫西断层;9.文西断层;10.濮城断层;11.马厂断层;12.三春集断层;13.爪营断层;14.长垣断层;15.黄河断层;16.马寨断层;17.文东断层;18.徐楼断层;19.文明寨断层;20.卫东断层;21.梁庄断层;22.方里集断层;23.马东断层 Fig. 2 Main fault system in Dongpu Sag |

|

下载eps/tif图 图 3 东濮凹陷过测线A—A'剖面的四期断裂构造演化图(测线位置见图 2) WXJ-F.五星集断层;CY-F.长垣断层;SJJ-F.石家集断层;WX-F.文西断层;WD-F.文东断层;LL-F.兰聊断层;XL-F.徐楼断层 Fig. 3 Tectonic evolution of four stages of faults in section of survey line A-A' in Dongpu Sag |

沙四段沉积期为单断湖盆,构造活动弱,盆地整体呈“西高东低”箕状凹陷,主要发育杜寨断层和兰聊断层,该洼陷具有明显的继承性发育特征。兰聊断层主要控制前梨园洼陷、葛岗集洼陷的发育,沉积-沉降中心主体位于前梨园洼陷。兰聊断层活动强度分段性明显,洼陷为“东断西超”的半地堑,前梨园洼陷为断坳,葛岗集洼陷为断陷,盆地南北基底沉降和断裂活动存在差异。沙四段沉积期湖盆发生缓慢的水进,沉积范围逐渐扩大,形成湖泛沉积,前梨园—胡状集地区为沉积凹陷区,发育优质源岩,并沉积了巨厚盐岩。

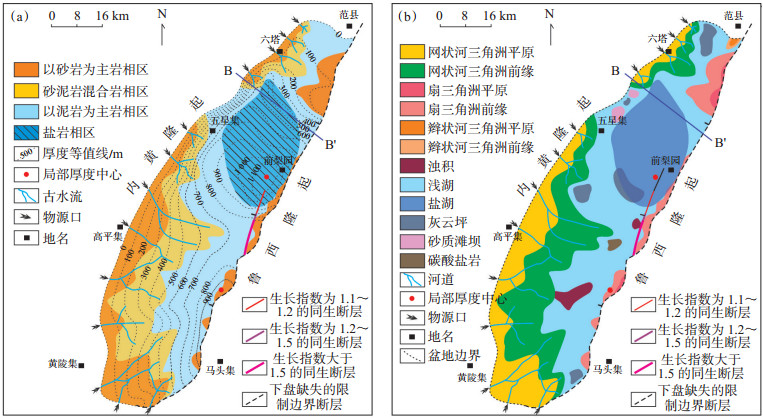

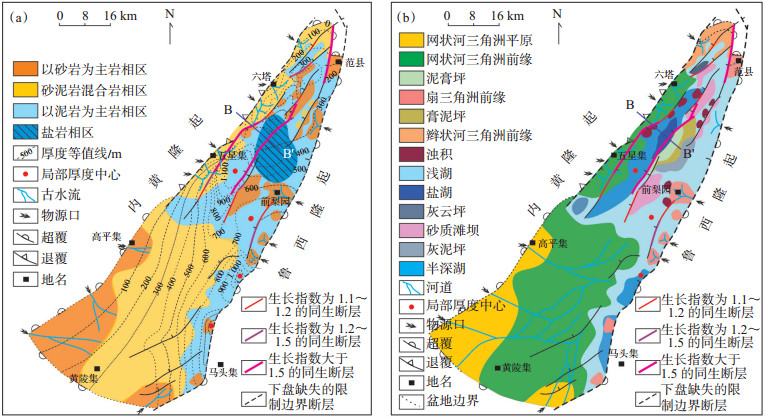

盆地主物源来自于西南部,西斜坡的砂岩和泥岩岩相发育,兰聊断裂带主要发育泥岩岩相,局部发育砂岩岩相,沉积-沉降中心一致[图 4(a)]。沙四段沉积期,盆地整体上受到古近纪之前的古构造、兰聊断层的分段性活动,局部受古地貌和物源控制,发育浊积砂、滩坝砂。盆地西部及西南部大规模发育辫状河三角洲平原、三角洲前缘,兰聊断裂带发育扇三角洲平原、扇三角洲前缘,盆地在该时期发生断陷,主要发育兰聊断层和杜寨断层,河流相衰退,盆地中央发育浅湖湘,在文留—前梨园地区发育半深湖—深湖相[图 4(b)]。

|

下载eps/tif图 图 4 东濮凹陷沙四段上亚段沉积期构造控砂分布图(a)及沉积相图(b) Fig. 4 Sand-control body distribution (a) and sedimentary facies (b) of the upper sub-member of Sha-4 member in Dongpu Sag |

沙三段下亚段沉积期,盆地为强烈断陷期,文西断层、卫西断层、观城断层、马寨断层、濮城断层、马厂断层、三春集断层等开始发育,兰聊断层在盆地中部和南部活动强烈。东濮凹陷的箕状特征开始解体,西部也出现沉降中心,导致北部沉降中心由前梨园洼陷向西转移至柳屯—海通集洼陷,南部沉降中心仍在葛岗集北洼陷、葛岗集南洼陷。同时受右旋走滑力的影响,断裂由南向北频繁转换,多成雁行式排列,“多凸多洼”雏形初现。盐岩发育的范围缩小,仍具有较强的还原环境,有利于优质烃源岩发育,断层强烈活动的生烃体系中,各区烃源岩的质量开始出现差异。

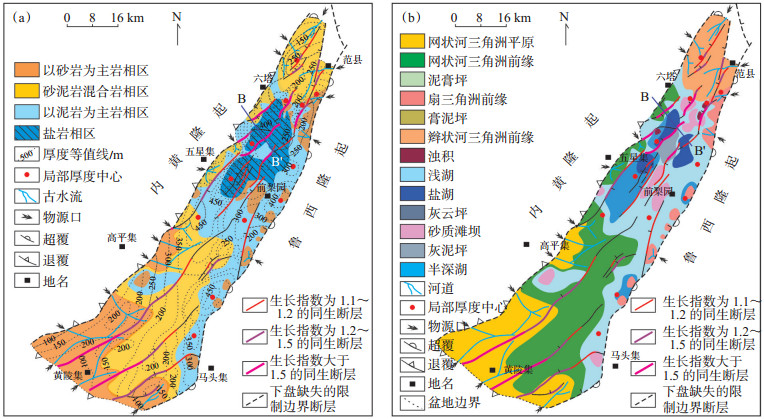

沙三段下亚段沉积期,盆地西北部、南部砂泥混合岩相范围扩大[图 5(a)],中区的兰聊断层活动减弱,文西—卫西断裂系活动强烈,由此形成了多个沉降中心,柳屯—海通集地堑区发育深湖泥岩相,沉积中心与沉降中心整体上较为一致,盆地西边界整体上呈“北退南进”趋势。东部的兰聊断裂附近主要发育扇三角洲沉积体系,自北向南依次发育毛岗—濮城东扇三角洲、前梨园扇三角洲、白庙扇三角洲以及东明县东扇三角洲等,其中毛岗—濮城地区扇体规模较大,主要以扇三角洲前缘沉积为主,其前端由于地形坡度较陡,物源供给充足或出现风暴沉积时常发育浊积岩[图 5(b)]。来自东北和西北方向的物源在宋王店一带交汇,一直延伸至濮城附近,整体上以三角洲前缘沉积为主,少见三角洲平原。东北部以辫状河三角洲前缘沉积为主,西南部发育大型网状河三角洲沉积体系,三角洲平原和前缘亚相均发育。

|

下载eps/tif图 图 5 东濮凹陷沙三段下亚段沉积期构造控砂体分布图(a)及沉积相图(b) Fig. 5 Sand-control body distribution (a) and sedimentary facies (b) of the lower sub-member of Sha-3 member in Dongpu Sag |

沙三段中亚段1~4砂组沉积期,盆地广泛发育“东断西超”或“西断东超”的断陷半地堑,仅在兰聊南部和北部发育断坳地堑,断裂活动是洼陷成因的主控因素。黄河、长垣、文东等断层产生并剧烈活动,西部洼陷带被分割成多个小洼陷,中央隆起带逐步形成,西南洼陷开始发育。随着新断裂产生及右旋走滑应力的持续作用下,多数断裂在演化过程中发生方向转变、相互交切,使东濮凹陷逐渐形成“多凸多洼”的构造格局,12个洼陷基本成型,洼陷分割性变强,凹陷内的烃源岩被分割成多个生烃中心,不同洼陷的生烃潜力存在较大差异,该时期是生烃单元的定型期。

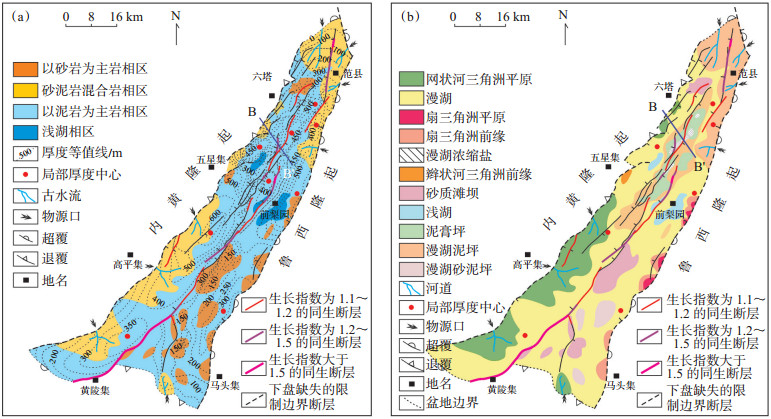

兰聊断层在前梨园及以东地区活动强烈,且泥岩岩相大量分布,同时长垣断层、黄河断层及文东、文西等二级断层更加活跃,湖盆的沉降速度大于沉积速度,这时物源的供给量已经小于可容纳空间量,三角洲开始退积,由于河流向湖盆的补给加大,气候变得湿润温暖,湖泊的含盐度有所降低,是沙三段沉积期湖盆最大扩张期。主物源来自于盆地西南部、东北部,砂泥混合岩相区的分布范围在东北部增大、在西南部减少,沉积-沉降中心基本一致,沉积-沉降中心主体仍位于柳屯—海通集洼陷,其次为葛岗集北洼陷。盆地西边界整体为退覆(图 6)。盆地在该时期发育浅湖—深湖、网状河三角洲、辫状河三角洲和扇三角洲等沉积体系。受长垣断层、黄河断层及文东断层的控制,古地形分异更加明显,滩坝砂、浊积砂分布范围更广。

|

下载eps/tif图 图 6 东濮凹陷沙三段中亚段1~4砂组沉积期构造控砂分布图(a)及沉积相图(b) Fig. 6 Sand-control body distribution (a) and sedimentary facies (b) of the sand group 1-4 of the middle sub-member of Sha-3 member in Dongpu Sag |

沙二段上亚段沉积期,卫东断层、文东(西支)断层、方里集断层、文明寨断层、梁庄断层等开始产生,该时期为洼陷持续演化和成藏单元独立成藏的初始期。盆地东部兰聊断裂带发育“东断西超”的断陷半地堑,西部主要为断坳地堑,基底重力均衡作用在盆地东西部发生分异。盆地北部东倾的卫东、文东(西支)断层开始产生并强烈活动,导致东部洼陷沉降幅度加大。该时期盆地烃源岩不发育,主要发育良好的砂岩储层。

沙二段上亚段沉积期,区域右旋走滑应力增强,盆地发生轻微抬升,盆地北部东倾的卫东、文东(西支)断层产生并强烈活动,主要发育湖泛泥岩,西部及东北部见砂泥混合岩相,为主物源供给产物,盆地沉降中心主体为海通集—孟岗集洼陷,其次为前梨园洼陷。黄河断层、长垣断层活动强度增大,洼陷整体发生跷跷板式的变化,沉积中心和沉降中心不一致,盆地西边界为退覆(图 7)。沙二段上亚段沉积期,盆地进入超补偿状态,地貌高差进一步缩小,古气候干旱。在水体较浅的湖泛背景下发育了少量网状河河道砂和滩坝砂等储集体,物源逐渐萎缩,整体上具有“泥多砂少”特征。盆地西南部及北部的局部区域可见网状河三角洲前缘沉积和辫状河三角洲前缘沉积,兰聊断裂带零星发育扇三角洲沉积,盆地中央深湖亚相不发育。

|

下载eps/tif图 图 7 东濮凹陷沙二段上亚段沉积期构造控砂分布图(a)及沉积相图(b) Fig. 7 Sand-control body distribution (a) and sedimentary facies (b) of the upper sub-member of Sha-2 member in Dongpu Sag |

沙二段沉积期之后,早期产生的二、三级断层活动性逐渐减弱或消失,大量三、四级断层产生。沙一段沉积期,浅湖亚相沉积大面积发育,在户部寨、胡状集地区可见深湖亚相沉积,兰聊断裂带发育辫状河三角洲沉积,盆地西南部发育曲流河三角洲沉积。东营组沉积期,广泛发育曲流河三角洲平原沉积和三角洲前缘沉积,浅湖亚相沉积零星分布,兰聊断裂带局部发育扇三角洲平原亚相沉积。

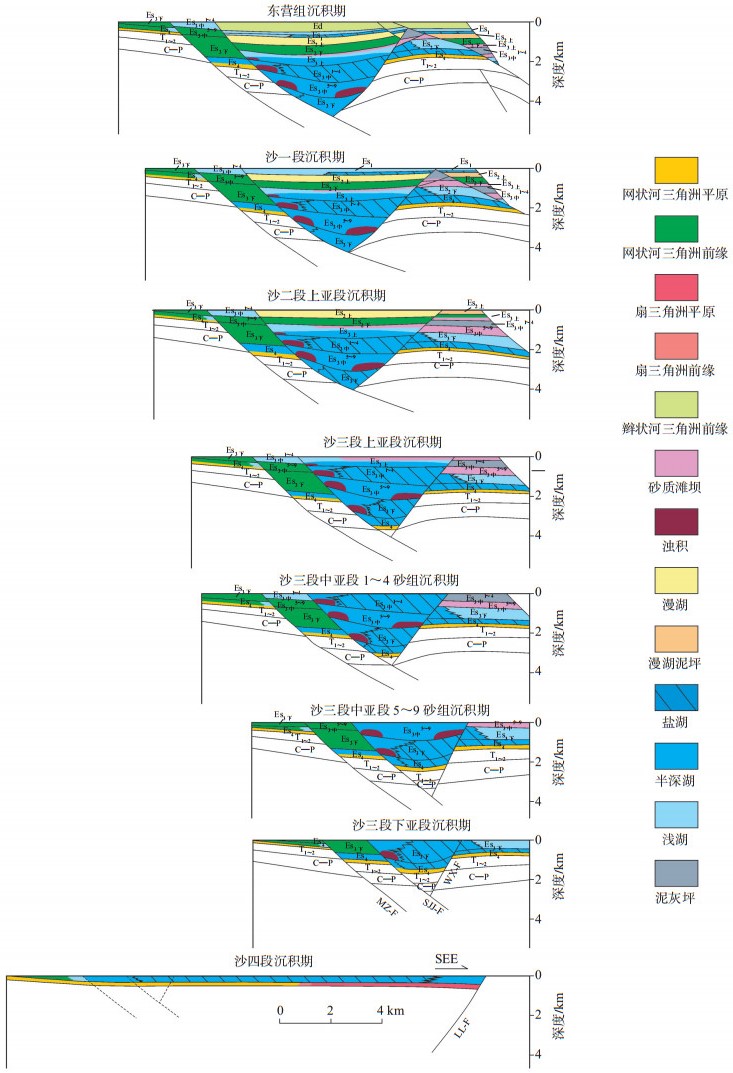

4 柳屯洼陷的构造-沉积演化特征沙四段沉积期,东濮凹陷受到古近纪之前的古构造和兰聊断层的分段性活动的影响,整体上表现为为“东断西超”的半地堑,柳屯洼陷属于受兰聊断层控制的箕状凹陷的次级构造单元,该时期柳屯洼陷尚未被分割和完全独立(图 8)。沙三段下亚段沉积期,六塔断层、石家集断层、文西断层开始活动,柳屯洼陷逐渐形成,发育三角洲前缘—半深湖—深湖沉积体系。石家集断层控制着局部浊积的形成和分布,文西断层强烈活动,下盘发育盐岩,强还原环境有利于烃源岩的发育(厚约350 m)。洼陷东侧为古隆起,发育滩坝和灰泥坪,不利于优质烃源岩的发育。沙三段中亚段5~9砂组沉积期,石家集断层和文西断层活动减弱,柳屯地区发生水退;马寨断层开始形成,下盘发育三角洲前缘沉积,石家集断层下盘为浅湖沉积,较有利于烃源岩的发育。沙三段中亚段1~4砂组沉积期,文西断层活动强度增大,洼陷具有“东深西浅”特征,整体为半深湖沉积,盐岩非常发育,有利于烃源岩的保存,马寨断层下盘为三角洲前缘沉积,东侧发育泥灰坪。沙三段上亚段沉积期,石家集断层与文西断层活动减弱,洼陷区域为浅湖—半深湖—深湖沉积,有利于烃源岩的发育,西部在石家集断层下盘为三角洲前缘沉积,东侧发育滩坝沉积。

|

下载eps/tif图 图 8 东濮凹陷柳屯洼陷构造-沉积演化剖面 LL-F.兰聊断层;MZ-F.马寨断层;SJJ-F.石家集断层;WX-F.文西断层 Fig. 8 Tectonic-sedimentary evolution section of Liutun sub-sag in Dongpu Sag |

沙二段下亚段沉积期,柳屯洼陷地区发生水退,西部物源越过马寨断层、石家集断层,供给到前梨园洼陷,形成了大范围的三角洲前缘沉积,烃源岩不发育。沙二段上亚段沉积期,气候整体较为干旱,物源供给萎缩,泥多砂少,西部物源在柳屯洼陷地区的石家集断层处卸载,局部形成了三角洲前缘沉积,烃源岩不发育,东侧为泥坪、砂泥坪沉积。沙一段沉积期发生水进,西部物源仍然在马寨断层卸载,形成了三角洲前缘沉积,柳屯洼陷地区发育浅湖沉积,有利于烃源岩发育,洼陷东侧为浅水盐湖沉积。东营组沉积期,石家集与文西断层等二、三级断层基本不活动,物源越过柳屯洼陷进行卸载,形成了大范围的三角洲前缘沉积,浅层发育的调节断层活动较弱,柳屯洼陷消亡。

5 勘探潜力与方向构造运动对沉积充填作用的控制原理可用于预测有利砂体的分布。断层活动频繁的时段、段距较大的区域,优质烃源岩较为发育,且近源、近洼的三角洲前缘砂体、滩坝砂、浊积砂等优质储层具有优先捕获油气资源的天然优势。早期形成且长期活动的二、三级断层是油气运移的主要通道,其后发育的盖层可以造成断层封闭。东濮凹陷古近系剩余资源挖潜的方向包括以下3个方面:①靠近烃源岩的近洼带的三角洲前缘砂体、浊积砂体以及一些滩坝砂体的岩性油气藏和岩性-构造复合油气藏;②沉积中心的优质烃源岩发育区的滞留油气,即致密油气藏;③远离烃源岩但储集条件较好的常规油气藏。

通过对柳屯洼陷沉积微相精细分析及砂体特征刻画(图 8),可以看出柳屯洼陷在沙三段中亚段沉积期,西南斜坡带发育辫状河三角前缘砂体,东翼文留地区发育滩坝砂体,受刑庄断层和文西1号断层影响,下盘发育浊积砂。可在下洼区探索浊积岩性砂油气藏,还可在洼陷西部寻找构造-岩性复合圈闭,二者均是该区重要的剩余资源挖潜方向。沙三段中亚段沉积期,濮卫洼陷位于盆地北部的沉积中心,其烃源岩条件优越,盐岩发育,可作为优质盖层,濮城主体发育滩坝砂,受濮城断裂影响,下盘发育浊积砂。在濮城主体的滩坝砂体中已经发现丰富石油地质资源,且已是成熟开发区。可在下洼区探索浊积砂岩性油气藏,还可在洼陷北部和西部的低程度勘探区寻找有利目标。通过对马寨洼陷沉积微相精细分析及砂体特征刻画,认为沙三段下亚段沉积期,其发育三角洲前缘和前三角洲沉积,岩性为厚层泥页岩,是良好的盖层,并形成自生自储的上倾尖灭型油气藏。

6 结论(1)古近纪,东濮凹陷的构造应力方向发生了改变,从基底近东西向的宽缓褶皱盆地逐步转化为北东向的“多断-多凸-多洼”盆地。东濮凹陷北区窄而浅,“多凸-多洼”结构明显;中区结构为“高凸深洼”,浅层发育较多的断层;南区机构为“宽盆浅洼”。

(2)东濮凹陷断层的活动强度在不同时期存在明显差异,甚至是同一时期、同一断层或断层带的不同区段,其活动强度明显不同。沙四段沉积期形成的西倾断层(兰聊断层)在沙三段沉积期持续活动,文西断层、长垣断层的北部活动强度大;至沙二段—沙一段沉积期,兰聊断层北段比南段活动强度大,黄河断层比文西断层、卫西断层、观城断层的活动强度大,并且中央隆起带东倾断层和走滑断层开始形成;至东营组沉积期,南部中央构造带的黄河断层和北部中央构造带的东翼东倾断层活动强度大,形成了盐构造。

(3)古近纪,东濮凹陷的主要同沉积断裂活动时间可分为4期:沙四段沉积期、沙三段下亚段沉积期、沙三段中亚段1~4砂组沉积期和沙二段上亚段沉积期,分别对应着初始断陷期、强烈断陷期、多断断陷期、断陷减弱期。

(4)构造运动对沉积充填作用的控制原理可用于预测有利砂体的分布。断层活动频率较高的时期和断距大的区段有利烃源岩的发育,且近源、近洼的三角洲前缘砂体、滩坝砂、浊积砂等优质储层具有优先捕获油气资源的天然优势,为东濮凹陷剩余资源挖潜的主要方向。

致谢: 本文完成过程中,得到了中国石化中原油田分公司勘探开发研究院蒋飞虎和高平教授的帮助和指导,在此表示感谢!

| [1] |

曹红霞, 李文, 陈全红, 等. 鄂尔多斯盆地南部晚三叠世沉降与沉积中心研究. 大地构造与成矿学, 2008, 32(2): 159-164. CAO H X, LI W, CHEN Q H, et al. Center of Late Triassic subsidence and depocenter for the southern Ordos Basin. Geotectonica et Metallogenia, 2008, 32(2): 159-164. DOI:10.3969/j.issn.1001-1552.2008.02.004 |

| [2] |

何登发, 董大忠, 吕修祥, 等. 克拉通盆地分析. 北京: 石油工业出版社, 1996: 98-100. HE D F, DONG D Z, LYU X X, et al. Cratonic basin analysis. Beijing: Petroleum Industry Press, 1996: 98-100. |

| [3] |

王成善, 李祥辉. 沉积盆地分析原理与方法. 北京: 高等教育出版, 2003: 56-57. WANG C S, LI X H. Sedimentary basin from principles to analyses. Beijing: Higher Education Press, 2003: 56-57. |

| [4] |

刘池洋, 杨兴科, 任战利, 等. 羌塘盆地雀莫错沉降-堆积中心成因:热力衰减塌陷沉降. 石油与天然气地质, 2005, 26(2): 147-154. LIU C Y, YANG X K, REN Z L, et al. Genesis of subsidenceaccumulation centre in Quemocuo area of Qiangtang Basin:Caving-in subsidence with thermal attenuation. Oil & Gas Geology, 2005, 26(2): 147-154. DOI:10.3321/j.issn:0253-9985.2005.02.005 |

| [5] |

赵俊峰, 刘池洋, 喻林, 等. 鄂尔多斯盆地中生代沉积和堆积中心迁移及其地质意义. 地质学报, 2008, 82(4): 540-551. ZHAO J F, LIU C Y, YU L, et al. The transfer of depocenters and accumulation centers of Ordos Basin in Mesozoic and its Meaning. Acta Geologica Sinica, 2008, 82(4): 540-551. DOI:10.3321/j.issn:0001-5717.2008.04.012 |

| [6] |

程秀申, 漆家福, 陈书平, 等. 关于东濮凹陷构造单位的探讨. 断块油气田, 2009, 16(4): 15-18. CHENG X S, QI J F, CHEN S P, et al. Discussion on structural units of Dongpu Sag. Fault-Block Oil & Gas Field, 2009, 16(4): 15-18. |

| [7] |

李继东.东濮凹陷构造特征与断块群成藏条件分析.北京: 中国地质大学(北京), 2008. LI J D. Analysis of structural characteristics and reservoir condition of fault blocks in Dongpu Sag. Beijing: China University of Geosciences(Beijing), 2008. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11415-2008068567.htm |

| [8] |

陈发景, 汪新文. 中国中新生代含油气盆地成因类型、构造体系及地球动力学模式. 现代地质, 1997, 11(4): 1-16. CHEN F J, WANG X W. Genetic types, tectonic systems and geodynamic models of Mesozoic and Cenozoic oil-and gas bearing basins in China. Geoscience, 1997, 11(4): 1-16. |

| [9] |

谈玉明, 程秀申, 陈书平, 等. 东濮凹陷复杂断块群及勘探潜力分析. 石油与天然气地质, 2011, 32(4): 584-592. TAN Y M, CHENG X S, CHEN S P, et al. Complex fault-block groups in Dongpu Sag and their exploration potential. Oil and Gas Geology, 2011, 32(4): 584-592. |

| [10] |

程秀申. 河南东濮凹陷构造样式分析. 现代地质, 2009, 23(3): 414-422. CHENG X S. The structural styles in Dongpu Sag, Henan. Geoscience, 2009, 23(3): 414-422. DOI:10.3969/j.issn.1000-8527.2009.03.005 |

| [11] |

丁增勇, 王良书, 钟锴, 等. 渤海湾盆地新生界残留地层分布特征及其构造意义. 高校地质学报, 2008, 14(3): 405-413. DING Z Y, WANG L S, ZHONG K, et al. Distribution characteristics and tectonic significance of Cenozoic remnant formation, Bohai Bay Basin. Geological Journal of China Universities, 2008, 14(3): 405-413. DOI:10.3969/j.issn.1006-7493.2008.03.011 |

| [12] |

漆家福, 张一伟, 陆克政, 等. 渤海湾新生代裂陷盆地的伸展模式及其动力学过程. 石油实验地质, 1995, 17(4): 316-323. QI J F, ZHANG Y W, LU K Z, et al. Extensional pattern and dynamic process of the Cenozoic rifting basin in the Bohai Bay. Experimental Petroleum Geology, 1995, 17(4): 316-323. |

| [13] |

QI J F, YANG Q. Cenozoic structural deformation and dynamic processes of the Bohai Bay Basin province, China. Marine and Petroleum Geology, 2010, 27: 757-771. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2009.08.012 |

| [14] |

漆家福. 渤海湾新生代盆地的两种构造系统及其成因解释. 中国地质, 2004, 31(1): 15-22. QI J F. Two tectonic systems in the Cenozoic Bohai Bay Basin and their genetic interpretation. Geology in China, 2004, 31(1): 15-22. |

| [15] |

周建勋, 周建生. 渤海湾盆地新生代构造变形机制:物理模拟和讨论. 中国科学D辑:地球科学, 2006, 36(6): 507-519. ZHOU J X, ZHOU J S. Physical simulation and discussed of the Cenozoic tectonic deformation mechanism in Bohai Bay Basin. Science China Series D:Earth Sciences, 2006, 36(6): 507-519. |

| [16] |

李理, 赵利, 刘海剑, 等. 渤海湾盆地晚中生代-新生代伸展和走滑构造及深部背景. 地质科学, 2015, 50(2): 446-472. LI L, ZHAO L, LIU H J, et al. Late Mesozoic to Cenozoic extension and strike slip structures and deep background of Bohai Bay Basin. Scientia Geologica Sinica, 2015, 50(2): 446-472. DOI:10.3969/j.issn.0563-5020.2015.02.007 |

| [17] |

李啸, 刘海磊, 王学勇, 等. 坡折带砂体成因及分布规律:以准噶尔盆地车排子地区下白垩统清水河组为例. 岩性油气藏, 2017, 29(1): 35-42. LI X, LIU H L, WANG X Y, et al. Origin and distribution of sandbody in slope break zone:a case study of the Lower Cretaceous Qingshuihe Formation in Chepaizi area, Junggar Basin. Lithologic Reservoirs, 2017, 29(1): 35-42. DOI:10.3969/j.issn.1673-8926.2017.01.005 |

| [18] |

金凤鸣, 崔周旗, 王权, 等. 冀中坳陷地层岩性油气藏分布特征与主控因素. 岩性油气藏, 2017, 29(2): 19-27. JIN F M, CUI Z Q, WANG Q, et al. Distribution characteristics and main controlling factors of stratigraphic lithologic reservoirs in Jizhong Depression. Lithologic Reservoirs, 2017, 29(2): 19-27. DOI:10.3969/j.issn.1673-8926.2017.02.003 |

| [19] |

朱茂, 朱筱敏, 曾洪流, 等. 冀中坳陷饶阳凹陷浅水曲流河三角洲沉积体系:以赵皇庄-肃宁地区沙一段为例. 岩性油气藏, 2017, 29(2): 59-67. ZHU M, ZHU X M, ZENG H L, et al. Depositional system of shallow-water meandering river delta:a case from the first member of Shahejie Formation in Zhaohuangzhuang-Suning area of Raoyang Sag, Jizhong Depression. Lithologic Reservoirs, 2017, 29(2): 59-67. DOI:10.3969/j.issn.1673-8926.2017.02.008 |

| [20] |

漆家福, 杨桥, 陆克政, 等. 渤海湾盆地基岩地质图及其所包含的构造运动信息. 地学前缘, 2004, 11(3): 299-307. QI J F, YANG Q, LU K Z, et al. Geologic map of sub-outcrop and its implied information of tectogenesis in Bohai Bay Basin province. Earth Science Frontiers, 2004, 11(3): 299-307. DOI:10.3321/j.issn:1005-2321.2004.03.028 |

| [21] |

陈发景. 伸展盆地分析. 北京: 地质出版社, 1992: 15-35. CHEN F J. Stretching basin analysis. Beijing: Geological Publishing House, 1992: 15-35. |

| [22] |

孙思敏, 彭仕宓, 黄述旺. 渤海湾盆地东濮凹陷横向调节带特征、成因及其区域分段作用. 地质力学学报, 2006, 12(1): 55-63. SUN S M, PENG S M, HUANG S W. Characteristics and origin of transverse accommodation zones in the Dongpu Sag, Bohai Bay Basin, and their role in regional segmentation. Journal of Geomechanics, 2006, 12(1): 55-63. DOI:10.3969/j.issn.1006-6616.2006.01.009 |

| [23] |

杨明慧. 渤海湾盆地变换构造特征及其成藏意义. 石油学报, 2009, 30(6): 816-823. YANG M H. Transfer structure and its relation to hydrocarbon exploration in Bohai Bay Basin. Acta Petrolei Sinica, 2009, 30(6): 816-823. DOI:10.3321/j.issn:0253-2697.2009.06.004 |

2019, Vol. 31

2019, Vol. 31