薄互层岩性油气藏逐渐成为勘探开发的重点领域,薄层砂体、河道砂体等储层对分辨率的要求越来越高[1]。常规地震资料难以满足薄层砂体储层刻画精度的要求,需要开展针对性的地震资料提高分辨率处理[2]。提高地震分辨率是地震资料处理的重要环节之一,方法主要包括:分频带反褶积、预测反褶积、零相位反褶积、反Q滤波、谱模拟反褶积、井约束提频和吸收补偿等方法[3-8]。各种提高地震分辨率处理的方法在实际地震资料处理中发挥了重要作用,并取得了良好的应用效果。由于薄层砂体储层对提高地震分辨率处理方法提出了更高的要求,针对不同品质的地震数据,应该采用何种提高分辨处理的方法和参数,以及地震数据的分辨率应该提高到何种程度等问题,均制约着提高分辨率处理的效果。刘浩杰等[9]从客观量化角度对地震资料分辨率与频谱特征参数的关系进行了研究。李曙光等[10]从剖面和频谱特征对3种提高分辨率处理的方法进行了探讨。钱荣钧[11]分析了分辨率的分类和定义,并给出了计算空间分辨率的方法。万欢等[12]通过频谱、信噪比和相似系数等参数,对比分析了4种提高分辨率处理技术,在叠前地震资料处理中取得了较好的应用效果。

在常规地震资料提高分辨率处理的过程中,由于缺乏系统的提高地震分辨率处理效果的监控评价分析方法和软件模块,需要对提高分辨率处理的方法和参数等进行大量的重复试验,并需要凭借处理人员的经验来判定方法及参数选取的正确性和可靠性,人为因素影响较大。针对薄层砂体精细描述的地质需求,开展提高分辨率处理效果的监控评价方法研究,并研发软件系统,优选提高分辨率处理方法、流程和参数,全面可靠地监控提高分辨率处理的流程,实现提高分辨率处理效果的监控评价分析,并在准噶尔盆地中部庄3井地区进行推广应用,对提高分辨率处理进行全流程的效果监控评价分析,以期提高分辨率处理后识别薄层砂体的能力,为后续的油藏描述和井位部署奠定基础。

1 方法原理如何实现提高地震分辨率处理方法、流程及参数的优化选择,一直是提高地震分辨率处理所面临的难题。在常规的频谱和剖面对比分析的基础上,提出了多种属性计算、组合优选的效果监控评价方法。

首先,选用不同的提高地震分辨率处理的方法、流程及参数进行数据处理;然后,通过数学公式计算目标层位地震数据的属性参数,包括:振幅、频率、相位、信噪比、时频特征、相干特征、振幅比特征、波形特征、断层特征等;再次,根据计算得到的属性数值进行综合分析,对提高分辨率处理的结果进行效果量化评价;最后,从不同测试结果中优选出最理想的效果,进而确定最佳的提高分辨率处理的方法、流程及参数。通过技术(参数)差异性绘图,结合属性提取、合成记录标定等多因素综合分析,可以快速高效地优选出最佳提高分辨率处理的结果,缩短了地震资料提高分辨率处理的周期。

1.1 频谱类方法地震波在地层中传播,随着传播距离的增加,频率成分会发生变化,高频成分相对于低频成分更容易衰减,包含不同频率成分的频谱则能够反映地震数据的分辨率[13]。通过傅里叶变换算法可以求得地震数据的振幅谱和分贝谱,进而计算主频、优势频宽、有效频宽、倍频程、低截频值、高截频值、不同频段能量值等属性,并分析地震数据不同提高分辨率处理的频谱属性,从而实现最优参数的优选。分贝谱和振幅谱的计算公式分别为

| $ dB(f) = 20{\mathit{log} _{10}}|H(f)| $ | (1) |

| $ H(\omega ) = F[h(t)] = \int_{ - \infty }^\infty h (t){{\rm{e}}^{ - {\rm{j}}\omega t}}{\rm{d}}t $ | (2) |

式中:d B(f)为分贝谱;|H (f)|为归一化后的振幅谱;H (ω)为振幅谱,ω = 2 π f;h (t)为地震记录;f 为频率,Hz;t 为时间,ms。

对地震数据不同提高分辨率处理结果进行傅里叶变换,在频谱中计算主频、频宽、各频段能量值等属性,通过频谱类分析方法能够直观地定量评价提高分辨率处理的效果。优势频宽以-18 dB为标准,有效频宽以-24 dB为标准。主频越高,有效频带越宽,倍频程越大,则地震分辨率越高,识别薄层砂体的能力越强。随着“两宽一高”地震技术的发展,越来越重视低频段信息的恢复和保护,特别是3~ 10 Hz的低频段信息。低截频值越小,则表示低频段信息越丰富,倍频程也越大,反演结果越可靠,因而地震分辨率越高。

1.2 子波类方法地震子波的提取方法主要包括:自相关方法、同态谱方法、谱模拟方法、高阶统计量方法、高阶谱方法和非线性理论方法等。通过地震记录的高阶累积量可以近似得到地震子波的高阶累积量,根据地震记录的功率谱可计算得到子波振幅谱,利用地震记录的双谱重构地震子波的相位。地震子波频谱的计算公式[14]为

| $ B(\omega ) = |B(\omega )|{{\rm{e}}^{j{\varphi _{\rm{b}}}(\omega )}} $ | (3) |

地震子波的相位谱与双谱之间的关系为

| $ {\psi _{3{\rm{b}}}}\left( {{\omega _1}, {\omega _2}} \right) = {\varphi _{\rm{b}}}\left( {{\omega _1}} \right) + {\varphi _{\rm{b}}}\left( {{\omega _2}} \right) - {\varphi _{\rm{b}}}\left( {{\omega _1} + {\omega _2}} \right) $ | (4) |

式中:ω 为角频率,rad/s;φb (ω)为地震子波相位谱;ψ3b (ω1, ω2)为根据地震信号三阶累积量加时窗计算得到的双谱。

在地震数据目标层位划取时窗提取地震子波,一方面,可以计算地震子波的主频、频宽、相位等,量化评价方法与频谱类方法的评价标准相一致,主频越高,有效频带越宽,倍频程越大,则地震分辨率越高;另一方面,对提高分辨率处理前、后的子波进行互相关和子波一致性分析,互相关数值越大,则越保幅、保真。图 1为提高分辨率处理前、后的地震子波,提频前子波主频为32 Hz、频宽为48 Hz,提频后子波主频为45 Hz、频宽为74 Hz,频带拓宽26 Hz。另外,在压缩地震子波、提高分辨率处理的同时,地震资料子波保持了较高的相似性,提高分辨率处理具有较高的保真性。

|

下载原图 图 1 提高分辨率处理前(蓝)、后(红)的地震子波 Fig. 1 Wavelet of seismic data before(blue)and after(red)improving high resolution processing |

信噪比是衡量地震资料品质的重要参数,以提高分辨率并保持一定的信噪比为标准,通过分析提高分辨率处理前、后数据的信噪比,可以定量地评价处理效果,从而根据信噪比分析结果优选最佳参数。信噪比分析方法包括:能量叠加法、频谱估计法、功率谱估算法、相关法和特征值法等[15]。

通过信噪比分析可以避免过多高频噪音的不利影响,从而确保扩展频带宽度的可信度。由于不同层位或同一层位的地震波能量差异巨大,通常情况下在某一时窗内进行信噪比分析。能量叠加法的信噪比计算公式为

| $ SNR = \frac{{{E_{\rm{s}}}}}{{E - {E_{\rm{s}}}}} = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^M {{{\left( {\sum\limits_{j = 1}^N {{d_{ij}}} } \right)}^2}} }}{{N\sum\limits_{i = 1}^M {\sum\limits_{j = 1}^N {d_{ij}^2} } - \sum\limits_{i = 1}^M {{{\left( {\sum\limits_{j = 1}^N {{d_{ij}}} } \right)}^2}} }} $ | (5) |

式中:M 为分析时窗的采样点数,个;N 为地震道数;dij为地震记录振幅;Es为有效信号能量;E 为地震记录能量。

频谱估算法的信噪比计算公式为

| $ SNR = \frac{{\sum\limits_{{f_{\rm{L}}}}^{{f_{\rm{N}}}} {{{\left| {{X_{\rm{s}}}(f)} \right|}^2}} }}{{\sum\limits_0^{{f_{\rm{c}}}} {|X(f){|^2}} - \sum\limits_{{f_{\rm{L}}}}^{{f_{\rm{N}}}} {{{\left| {{X_{\rm{s}}}(f)} \right|}^2}} }} $ | (6) |

式中:fL、fH、fc分别为信号有效频带的起始频率、截止频率、振幅谱截止频率,Hz;X (f)为地震记录振幅谱;Xs (f)为地震信号振幅谱。

通过信噪比分析对提高分辨率处理的结果进行效果评价,在多种方法达到相同的提高分辨率处理效果时,通过信噪比的高低进行评价,优选信噪比最高的提频效果,从而指导方法、流程或参数的优选。

1.4 时频分析方法时频分析方法解决了一维傅里叶变换中时间域和频率域分离的不足,可以同时分析不同时刻包含的各频率成分以及不同频率成分随传播时间的变化特征[16-17]。

修正S变换的表达式为

| $ GS{T_{\rm{N}}}(\tau , f) = \int_{ - \infty }^\infty h (t)\sqrt[4]{{\frac{{|f{|^p}}}{{{\rm{ \mathsf{ π} }}\lambda }}}}\exp \left[ {\frac{{ - {f^p}{{(t - \tau )}^2}}}{{2\lambda }}} \right]\exp ( - i2{\rm{ \mathsf{ π} }}ft){\rm{d}}t $ | (7) |

式中:GSTN (τ, f)为二维时频谱;f 为频率,Hz;t 为时间,ms;λ、p 均为修正S变换调节参数,可以获得不同分辨率的时频分析结果。

对比提高分辨率处理前、后的时频谱特征,一方面避免了傅里叶变换时窗大小的限制,能够更加精细地分析频率变化特征;另一方面可以分析不同频率成分随时间的变化情况,即不同频段能量的时间变化曲线,其计算公式为

| $ E(t, f) = \sum\limits_{f = {f_1}}^{{f_2}} G S{T_{\rm{N}}}(t, f) $ | (8) |

式中:t 为时间,ms;f1和f2分别为频段的起始频率和截止频率,Hz;GSTN(t,f)为地震记录的二维时频谱。

进行提高分辨率处理后,高频段能量曲线的数值明显增大,表明时频谱中优势频带和有效频带宽度均增加,而高频段能量曲线的变化趋势保持不变,表明地震记录能量得到了很好地恢复和补偿,保持了原始数据的频谱特征和时频特性。

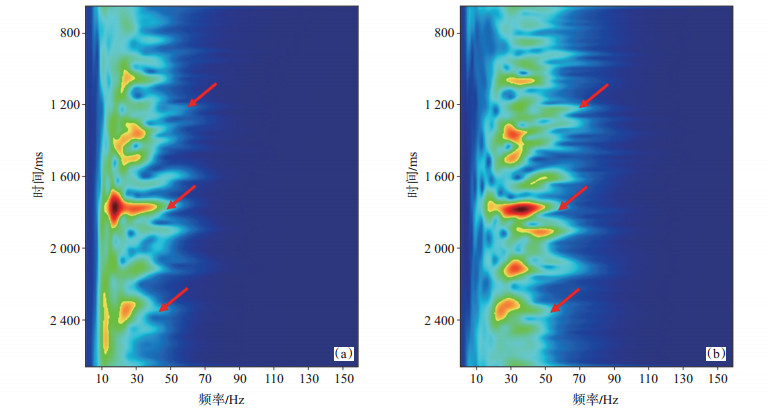

图 2为提高分辨率处理前、后二维时频谱对比。从图 2可以看出,提高分辨率处理前、后频带分别为10~45 Hz和10~70 Hz,地震记录深层能量也得到了很好的补偿,时频谱的能量匹配较好,保持了原始数据的频谱特征和时频特性。

|

下载原图 图 2 提高分辨率处理前(a)、后(b)时频谱对比 Fig. 2 Comparison of time-frequency spectrum of seismic data before(a)and after(b)high resolution processing |

常用的编程语言主要有C/C++,Fortran,Matlab等[17-18],此次采用C++和Qt编程语言进行提高地震分辨率处理的效果评价软件研发,包括:频率分析、波形分析、子波一致性分析、能量分析、信噪比分析、振幅谱分析、时频谱分析、子波分析、沿层属性分析等模块功能。

对原始地震记录进行提高分辨率处理,得到不同方法和参数的一系列结果,可以对单个数据进行频谱分析、时频分析和子波分析等,也可以对一系列提高分辨率处理的结果进行编号,计算属性特征的变化趋势,从而根据柱状图进行定性和定量评价。

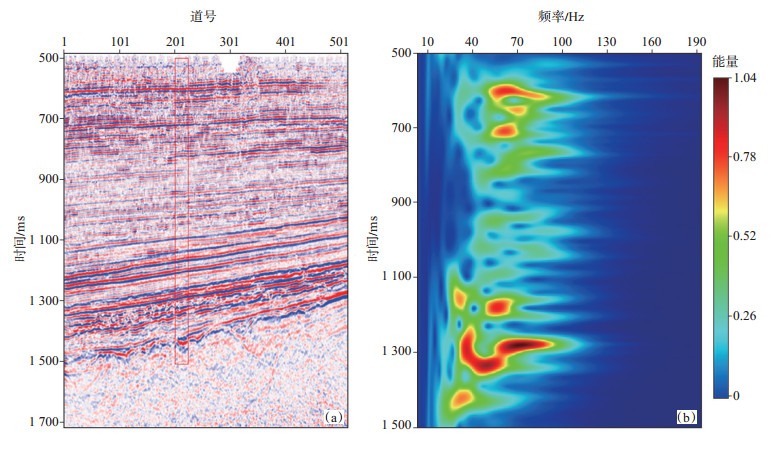

对单个数据进行评价分析,在地震剖面上划取时窗可以快速实现频谱分析、时频分析和子波分析等功能。图 3为地震剖面和二维时频谱分析结果,通过二维时频谱能够直观地分析各频率成分随时间的变化情况。

|

下载原图 图 3 地震剖面(a)及时频谱(b) Fig. 3 Seismic section(a)and time-frequency spectrum(b) |

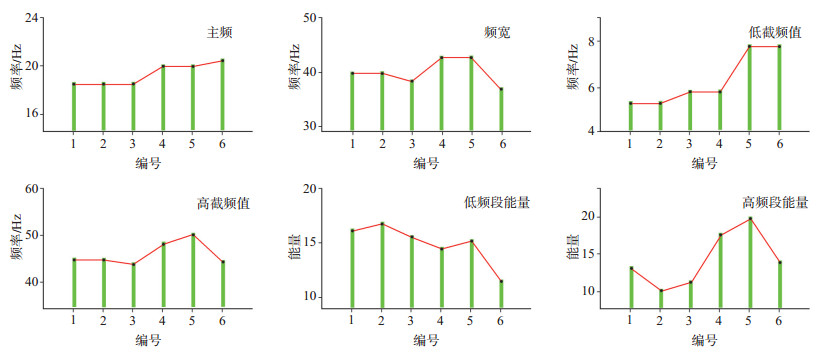

将一系列提高分辨率处理的数据进行编号,分析不同方法或参数的属性变化特征,通过计算的属性值进行定量评价,从而优选出最佳提频方法或参数。以频谱类量化评价方法为例,如图 4所示,频谱类属性包括:主频、频宽、低截频值、高截频值、低频段能量和高频段能量、倍频程等。对不同提高分辨率处理的方法和参数的测试结果进行编号,图 4中共计6个处理参数。从主频属性分析结果显示,不同处理参数的主频基本相同,编号4—6的主频略高,约为20 Hz;从频宽属性、高截频值属性、高频段能量属性的分析结果可看出,编号为4和5的处理参数最佳,频宽约为44 Hz,高截频值为50 Hz;低截频值属性显示编号1—4处理效果较佳,约为6 Hz,但低频段能量属性显示编号1—5的效果整体比较理想。

|

下载原图 图 4 频谱类方法监控评价结果 Fig. 4 Monitoring and evaluation results of spectrum |

综合考虑主频、频宽、低截频值、高截频值、低频段能量和高频段能量,最佳提频参数是编号4,主频为20 Hz,频宽为44 Hz,低截频值为6 Hz,高截频值为50 Hz,倍频程为3。通过提高分辨率处理的效果监控评价方法,可以对提高地震分辨率处理数据进行定量评价,从而优选最佳方法、流程或参数。

准噶尔盆地中部庄3井地区主体构造位于盆1井西凹陷,其东南是莫索湾凸起,构造的主体形态为西北向东南渐深的单斜,主要目的层为三叠系、侏罗系、白垩系等,目的层埋深为3 000~6 000 m。地震资料存在纵横向分辨率低、反射轴杂乱、层位追踪困难、空白反射较多、断点与断面不清楚等问题,造成低序级断层识别难度大,储层精细描述落实存在一定风险,迫切需要高分辨率处理地震资料的支撑。将提高地震分辨率处理效果的监控评价方法在庄3井地区进行了应用,实现了提高分辨率处理全流程的监控,确保优选最佳方法和参数,从而获取最优的提高分辨率处理数据。

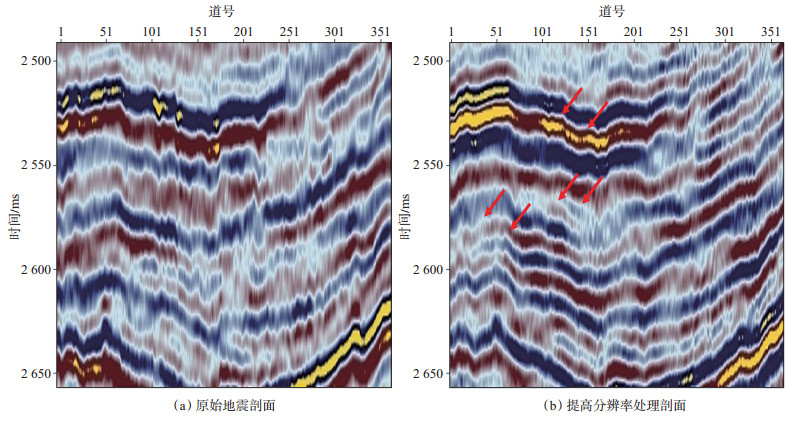

采用逐级提频的方式提高地震资料分辨率处理,以信噪比、子波一致性和沿层属性为监控手段,最大程度地提升主频、拓展频宽。图 5为提高分辨率处理前、后的剖面效果对比,通过分步逐级提频处理,避免信噪比的大幅降低。图 6为原始数据、叠前提频和叠后提频的频宽属性效果对比,原始数据主频约为35 Hz,叠前提频后主频约为40 Hz,叠后提频后主频约为50 Hz,主频值不断提升。从图 5处理前、后的地震剖面可以看出,提高分辨率处理成果数据解决了原始资料分辨率低、反射轴杂乱、层位难以追踪的问题,提高分辨率处理资料的断裂特征更加明确,三工河组反射特征更加清晰。从图 6中可以看出,提高分辨率分辨率处理后,频带拓宽15~25 Hz,主频提升15 Hz以上。

|

下载原图 图 5 地震剖面效果对比 Fig. 5 Comparison of seismic section |

|

下载原图 图 6 频宽属性切片对比 Fig. 6 Comparison of frequency band width slices |

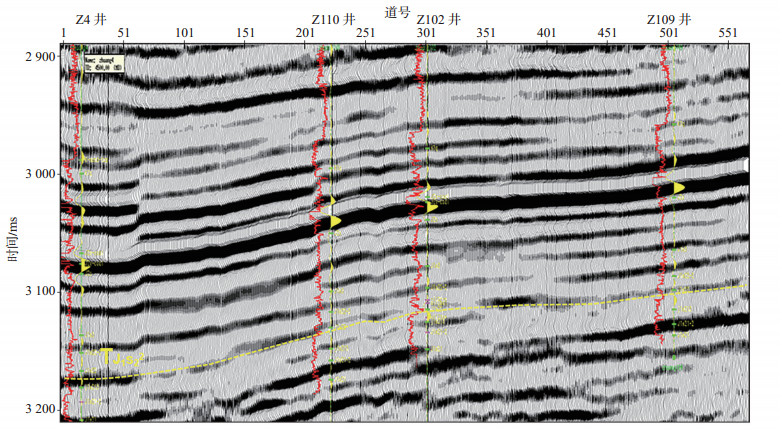

从合成记录标定结果(图 7)可见,通过Z4井、Z110井、Z102井、Z109井的合成记录标定,提高分辨率处理结果与井资料更加吻合,验证了提高分辨率处理结果的可靠性,有助于下一步的井位部署。

|

下载原图 图 7 合成记录标定结果 Fig. 7 Calibration results of synthetic records |

(1)针对提高地震分辨率处理效果监控的迫切需求,创新研究了提高地震分辨率处理效果的监控评价技术,从9个方面的属性特征对不同处理方法、流程或参数进行了量化评价,实现了提高分辨率处理效果评价由定性向量化的转变。

(2)利用效果监控评价技术对提高分辨率处理进行全流程的监控,在每一步提高分辨率处理中均进行了效果监控评价,最终建立了针对不同地质目标的最佳处理流程,能够大幅提高薄层砂体的识别能力。

(3)随着高密度地震技术的不断发展,地震数据量呈指数型增加,提高分辨率处理效果监控评价技术既能够大幅提高处理效率,缩短处理周期,还可以应用于海量数据的质量监控和其他处理环节的效果评价中,具有广阔的应用前景。

| [1] |

李庆忠. 岩性油气藏地震勘探若干问题的讨论(Ⅱ):关于垂向分辨率的认识. 岩性油气藏, 2008, 20(3): 1-5. LI Q Z. Discussion on seismic exploration of lithologic reservoirs(Ⅱ):Seismic vertical resolution. Lithologic Reservoirs, 2008, 20(3): 1-5. DOI:10.3969/j.issn.1673-8926.2008.03.001 |

| [2] |

姚健, 郑敬贵, 杜晓峰, 等. 辽东湾探区古近系浊积体针对性地震处理与识别技术. 岩性油气藏, 2012, 24(1): 69-73. YAO J, ZHENG J G, DU X F, et al. Seismic processing and identification technology for Paleogene turbidite in Liaodong Bay. Lithologic Reservoirs, 2012, 24(1): 69-73. DOI:10.3969/j.issn.1673-8926.2012.01.013 |

| [3] |

徐兴荣, 苏勤, 王劲松, 等. 加权MPFI方法及其在三维连片处理中的应用. 岩性油气藏, 2019, 31(1): 122-129. WANG X R, SU Q, WANG J S, et al. Weighted MPFI method and its application in 3D joint processing. Lithologic Reservoirs, 2019, 31(1): 122-129. |

| [4] |

刁瑞. 分频带预测反褶积方法研究. 断块油气田, 2015, 22(1): 53-57. DIAO R. Method of separate frequency predictive deconvolution. Fault-Block Oil & Gas Field, 2015, 22(1): 53-57. |

| [5] |

王万里, 李国发, 桂金咏. 混合相位子波有色反褶积. 岩性油气藏, 2013, 25(3): 82-86. WANG W L, LI G F, GUI J Y. Colored deconvolution of mixed phase wavelet. Lithologic Reservoirs, 2013, 25(3): 82-86. DOI:10.3969/j.issn.1673-8926.2013.03.014 |

| [6] |

王孝, 刘文卿, 曾华会, 等. 复杂区分层约束近地表建模方法及应用. 岩性油气藏, 2018, 30(4): 68-73. WANG X, LIU W Q, ZENG H H, et al. Stratified constrained near-surface model building method and its application in complex surface area. Lithologic Reservoirs, 2018, 30(4): 68-73. |

| [7] |

杨应, 杨巍, 朱仕军. 基于EEMD的高分辨率层序地层划分方法. 岩性油气藏, 2018, 30(5): 59-67. YANG Y, YANG W, ZHU S J. Method for high-resolution sequence stratigraphy division based on Ensemble Empirical Mode Decomposition. Lithologic Reservoirs, 2018, 30(5): 59-67. |

| [8] |

刁瑞, 尚新民, 芮拥军, 等. 时频域谱模拟反褶积方法研究. 岩性油气藏, 2013, 25(1): 116-121. DIAO R, SHANG X M, RUI Y J, et al. Study on spectral modeling deconvolution in time-frequency domain. Lithologic Reservoirs, 2013, 25(1): 116-121. DOI:10.3969/j.issn.1673-8926.2013.01.022 |

| [9] |

刘浩杰, 王延光. 地震资料分辨率若干问题的探讨. 油气地球物理, 2009, 7(4): 5-10. LIU H J, WANG Y G. Discussion of some question on resolution for seismic data. Petroleum Geophysics, 2009, 7(4): 5-10. |

| [10] |

李曙光, 唐建明, 徐天吉, 等. 几种提高地震资料分辨率的方法及效果分析. 勘探地球物理进展, 2010, 33(5): 323-327. LI S G, TANG J M, XU T J, et al. Methods for improving seismic data resolution. Progress in Exploration Geophysics, 2010, 33(5): 323-327. |

| [11] |

钱荣钧. 地震波分辨率的分类研究及偏移对分辨率的影响. 石油地球物理勘探, 2010, 45(2): 306-313. QIAN R J. Classification studies on seismic resolution and migration's affect to resolution. Oil Geophysical Prospecting, 2010, 45(2): 306-313. |

| [12] |

万欢, 樊小意, 刘涛, 等. 叠前地震资料提高分辨率处理方法及应用. 地球物理学进展, 2012, 27(1): 304-311. WAN H, FAN X Y, LIU T, et al. Methods and applications for improving pre-stack seismic data resolution. Progress in Geophysics, 2012, 27(1): 304-311. |

| [13] |

王永生, 胡杰, 张静, 等. 宽频勘探技术在柴北缘深层侏罗系勘探中的应用. 岩性油气藏, 2017, 29(6): 101-107. WANG Y S, HU J, ZHANG J, et al. Wide-frequency prospecting technology and its application on deep-seated Jurassic exploration in northern margin of Qaidam Basin. Lithologic Reservoirs, 2017, 29(6): 101-107. DOI:10.3969/j.issn.1673-8926.2017.06.013 |

| [14] |

崔庆辉, 芮拥军, 尚新民, 等. 混合相位地震子波提取及应用. 石油物探, 2011, 50(5): 481-486. CUI Q H, RUI Y J, SHANG X M, et al. Mixed-phase seismic wavelet extraction and its application. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2011, 50(5): 481-486. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2011.05.009 |

| [15] |

张军华, 臧胜涛, 周振晓, 等. 地震资料信噪比量化计算及方法比较. 石油地球物理勘探, 2009, 44(4): 481-486. ZHANG J H, ZANG S T, ZHOU Z X, et al. Quantitative computation and comparison of S/N ratio in seismic data. Oil Geophysical Prospecting, 2009, 44(4): 481-486. DOI:10.3321/j.issn:1000-7210.2009.04.018 |

| [16] |

刁瑞, 冯玉苹. 利用储层的频谱吸收特性识别油气藏. 石油地球物理勘探, 2012, 47(5): 766-772. DIAO R, FENG Y P. Hydrocarbon recognition based on spectrum absorption characteristics of reservoir. Oil Geophysical Prospecting, 2012, 47(5): 766-772. |

| [17] |

刁瑞, 吴国忱, 崔庆辉, 等. 地面阵列式微地震监测关键技术研究. 岩性油气藏, 2017, 29(1): 104-109. DIAO R, WU G C, CUI Q H, et al. Key techniques for surface array microseismic monitoring. Lithologic Reservoirs, 2017, 29(1): 104-109. DOI:10.3969/j.issn.1673-8926.2017.01.013 |

| [18] |

冯玉苹, 徐维秀, 刁瑞, 等. 面向地震勘探算法的模块集成技术研究. 地球物理学进展, 2017, 32(5): 2214-2221. FENG Y P, XU W X, DIAO R, et al. Method of module integration for seismic exploration algorithm. Progress in Geophysics, 2017, 32(5): 2214-2221. |

| [19] |

刁瑞, 李振春, 韩文功, 等. 基于广义S变换的吸收衰减分析技术在油气识别中的应用. 石油物探, 2011, 50(3): 260-265. DIAO R, LI Z C, HAN W G, et al. Application of absorption and attenuation analysis technique based on generalized S transform for hydrocarbon identification. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2011, 50(3): 260-265. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2011.03.008 |

2020, Vol. 32

2020, Vol. 32