SEC储量准则是由美国证券交易委员会(SEC)制定的,它规定了石油天然气储量的计算标准和评价规则。根据该准则评价在美国上市的各大石油公司的储量增减情况,披露的储量信息与价值直接影响石油公司下一步的发展潜力[1]。

SEC储量准则将剩余经济可采储量分为证实储量、概算储量、可能储量三大类。SEC储量评估包括3个部分:①容积法评估地质储量;②动态法评估技术可采储量和剩余经济可采储量;③储量价值评估。国内储量与SEC储量在概念、分类、方法,以及目的、用途上都存在一定差异[2]。国内上市储量评估中将储量分为未开发储量和已开发储量两大类,其中包括当年新增探明储量的已开发和未开发储量。国内新增探明储量的构成分滚动新增储量(老区新层、老区扩边)、勘探新增储量(新区、新带)和储量复算等3个部分[3]。按照SEC储量分类准则,国内新增探明储量一般对应于SEC的证实已开发储量、证实未开发储量、概算储量或可能储量。

胜利油田从1999年开始进行新增探明储量的SEC评估以来,评估结果整体呈下降趋势,且国内与国外评估结果始终存在差异。因此,寻找造成SEC评估结果下降的原因和减少国内与国外评估结果差异的方法,对提高国内静态储量SEC评估水平和储量替代率任务的完成意义重大。

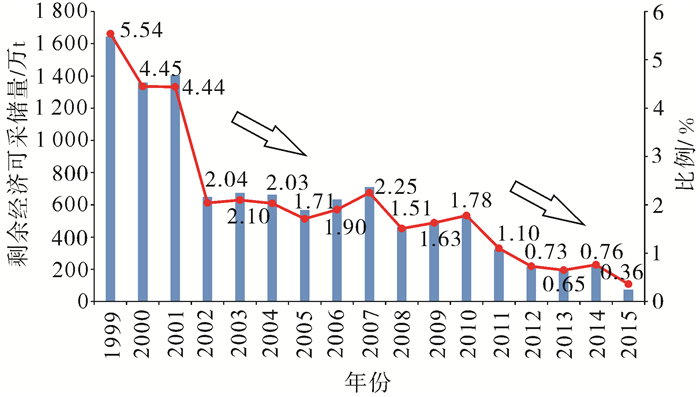

1 胜利油田新增探明储量SEC评估现状 1.1 历年评估结果从图 1可以看出,胜利油田新增探明储量SEC评估结果整体呈台阶式下降趋势,大体可以分为3个阶段:第1个阶段(1999—2001年),胜利油田新增探明储量SEC证实储量评估结果较高,年均评估证实储量为1 469万t,占当年胜利油田所有上市储量总评估结果的平均比例为4.81%;第2个阶段(2002—2010年),评估结果大幅下降,年均评估证实储量597万t,平均比例为1.81%,比第1个阶段下降了59%;第3个阶段(2011—2015年),年均评估证实储量为203万t,平均比例0.72%,比第2个阶段又下降了66%。新增探明储量对当年SEC评估结果的贡献率越来越低,从而增加了当年储量替代率完成的难度。

|

下载eps/tif图 图 1 胜利油田1999—2015年新增探明储量SEC评估结果 Fig. 1 SEC evaluation results of new-added proved reserves from 1999 to 2015 in Shengli Oilfield |

经分析研究认为,造成胜利油田新增探明储量SEC评估结果越来越低的原因有以下几点:

(1)SEC新法令的颁布

2001年以前,国外评估公司基本按中方提供的井数、初产和递减率进行评估。2002年7月Sarbanes-Oxley法令颁布,从2002年以后,外方根据中方提供的试油、试采及储量资料,自己确定井数、初产和递减率,然后对其进行评估,这样就造成了在第2个阶段评估结果的大幅下降。2010年1月SEC开始执行新的评估规则,对评估结果产生直接影响的是:①将计算储量使用的油价从每年的最后一天的油价改为采用12个月每月第1天的平均油价。油价变化会影响储量经济评价的经济年限,油价升高,经济年限增长,油价降低,经济年限缩短,从而使评估结果发生变化[4-6]。如2015年,评估油价由2014年的110.32美元/桶下降到56.74美元/桶后,在其他条件不变的情况下,胜利油田上市储量的评估结果会减少28.6%。②加强了对证实未开发储量的披露和管理,对5年内未开发的储量不允许披露为证实储量,除非说明正当理由,否则5年内未开发的储量面临降级风险。如2011年埕岛油田某新增区块SEC评估证实储量103万t,2011— 2013年每年都向SEC提供规划方案,但由于海上施工能力有限无法实施,2014年该区块储量在证实储量中被核销。

(2)国内新增探明储量的品位越来越低

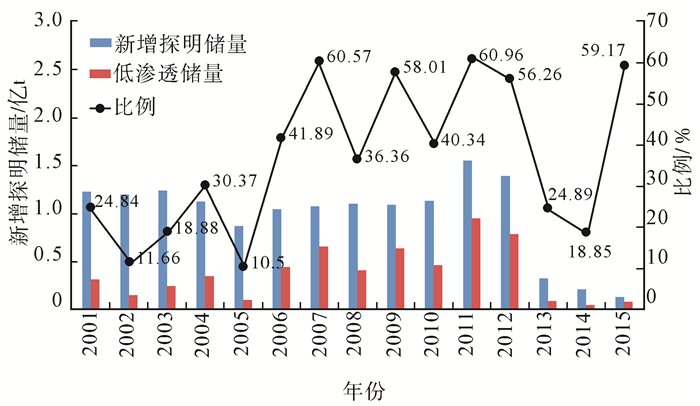

从图 2可以看出,胜利油田2001—2005年,低渗透油藏储量占当年新增探明储量的平均比例为19.25%。从2006年以来,低渗透油藏储量占当年新增探明储量的平均比例越来越高,到2011年平均比例高达60.96%,2006—2012年的平均比例上升到50.63%。

|

下载eps/tif图 图 2 低渗透油藏储量占当年新增探明储量比例 Fig. 2 The proportion of reserves of low-permeability reservoirs to new-added proved reserves in the same year |

低渗透油藏储量在SEC评估中具有初始产量低、递减率大、投资大等特点。如2009年评估的盐家油田某区块,国内计算探明地质储量为2 150万t,技术可采储量为323万t,外方根据单井初始产量与递减趋势,取初始产量为5.4 t/d,递减率为37.2%,评估证实储量仅为3.93万t。同年上报的另一低渗透油藏区块,单井投资高达1 300万元,虽然外方确认的规划油井有60口,但按照现金流法进行评估,证实储量为0 t。因此,低品位储量占的比例越大,越不利于SEC的评估结果。

(3)井控差

根据统计,国内计算静态地质储量大于200万t的常规开发区块,经过SEC标准评估后,技术可采储量会减少近60%[7],储量减少的主要原因是井控程度低。国内新增探明储量含油面积的圈定可以根据勘探井距外推,而SEC标准规定只能根据开发井距圈定含油面积,而开发井距以外的储量只能评为概算储量或者可能储量[8]。由于开发井距远远小于勘探井距,尤其是在勘探新区更是如此,因此加大了国内与国外计算结果的差异。

2 国内外新增探明储量评估差异分析新增探明储量的SEC评估包括静态评估和动态评估2个方面。首先采用静态容积法进行原始地质储量(OOIP)的估算,然后根据设计方案(开发方案或开发概念)用动态法和现金流法进行剩余经济可采储量及价值的评估[9]。从表 1可看出,自2005年国内评价剩余经济可采储量以来,国内计算的剩余经济可采储量都明显高于SEC评估结果。国内与国外评估选值的差异在静态评估和动态评估中均有体现。

|

|

下载CSV 表 1 国内新增探明剩余经济可采储量与SEC证实储量评估结果 Table 1 Comparison of domestic new-added proved reserves and SEC proved reserves |

对原始地质储量的计算国内与国外评估公司均采用容积法,但国内强调对油气藏总地质储量的计算,而国外评估公司更注重对经济可采储量的评价,强调风险最小化,因此计算的地质储量一般比国内小[10]。其中对地质储量计算结果影响最大的2个参数是含油面积和有效厚度,这2个参数也是国内与国外取值差异最大的2个参数。

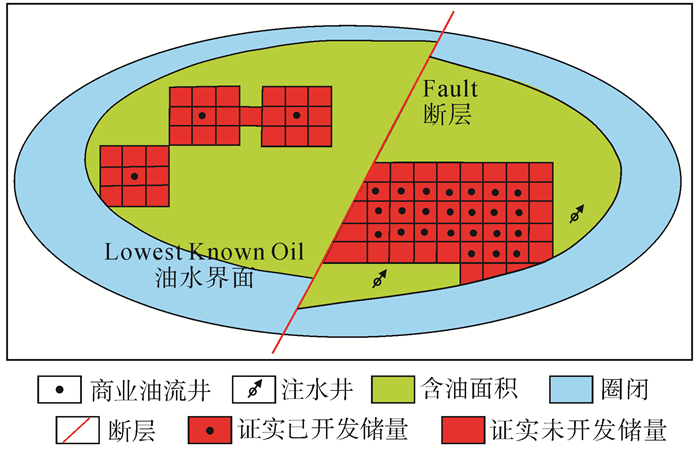

2.1.1 含油面积国内在圈定含油面积时,会按照对油藏的整体规律性认识,在一定地质条件下,对探明储量的含油边界、含油面积进行推测[11-12],而SEC准则注重的是井控程度、实钻情况、测试资料、开发方案等。SEC规定证实储量的边界必须是油水界面或者钻遇的最低已知油底,无井钻遇的油藏储量不能评为证实储量。在证实已开发含油面积外,最多可评8个单井控制面积的证实未开发储量(图 3)[13]。国内与SEC准则在含油面积圈定上的区别主要体现在井控程度与边界取值上。

|

下载eps/tif图 图 3 SEC证实储量面积原则 Fig. 3 The area of SEC proved reserves |

确定含油面积为5.40 km2。按照SEC准则,没有井控范围都不算证实储量,含油面积减小为3.41 km2(图 3),这样地质储量由国内计算的1 393万t下降为879.65万t,减少了37%。

根据历年胜利油田新增探明储量的SEC评估结果统计,2008年以前,外方确认的含油面积一般比中方圈定的含油面积小20%~30%。2008年以后,由于提供给外方的5年钻井计划比较落实,因此圈定的含油面积差值越来越小,大部分情况下外方基本认可中方的含油面积取值。

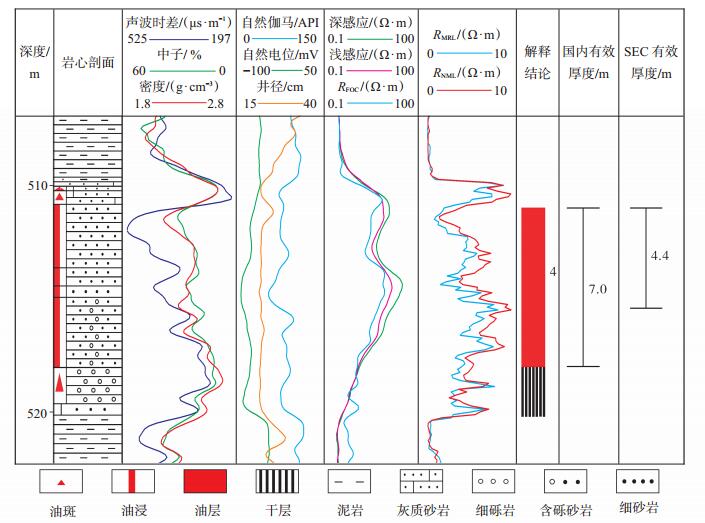

2.1.2 有效厚度国内一般先根据试油、取心资料建立有效厚度标准,并利用测井资料确定各井有效厚度值,然后结合砂体等厚图绘制有效厚度等值图,并采用面积权衡有效厚度作为计算单元的有效厚度值[14]。SEC准则更注重实钻和测试资料,尤其对邻近

有效厚度标准界限的解释层,必须有测试资料证实,对低含油饱和度解释层,若无测试资料证实出油,则不能确定为有效厚度[15]。以春风油田某井为例,4号油层井段为511.0~520.2 m,国内确定有效厚度为7.0 m,SEC则认为该井段电性变差,未试油,不能算作证实储量,确定有效厚度为4.4 m(图 4)。

|

下载eps/tif图 图 4 有效厚度典型曲线 Fig. 4 The typical logging curves of net pay |

经统计,对于中厚层砂岩油藏,国外评估公司选定的有效厚度值基本与国内相同,但对薄互层砂岩油藏及特殊类型油藏,外方对有效厚度的选值明显小于国内的选值,一般比国内确定的有效厚度值小10%~20%。

2.1.3 采收率新增探明储量由于资料有限,采收率不能采用动态法标定。国内外常用的方法有类比法、经验公式法和经验值法,其中用的最多的是类比法[16],虽然方法相同,但取值仍有明显差异,究其原因在于:①新增探明区块注水开发未见效果时,国内一般采用一次井网下的注水采收率,而外方则采用天然能量开发的一次采收率[17]。如桥东油田某区块,2013年上报探明地质储量为1 108万t,国内标定可采储量为277万t,采收率为25%,而上市评估证实储量为173万t,采收率降为了15.6%。②对特殊油藏采收率的取值,外方重点关注开发方案实施的情况,若开发方案未实施,就会保守取值。如春风油田某重质稠油油藏,国内采用类比法确定的采收率为35.0%,外方根据稠油油藏条件以及评估师的经验,采收率取值从国内的35%下调为25%,这样在地质储量计算结果相当的情况下,使技术可采储量减少了近1/3。

2.2 动态评估SEC储量动态评估参数主要有初始产量、递减率、计划井数,国内与国外取值差异均较大。

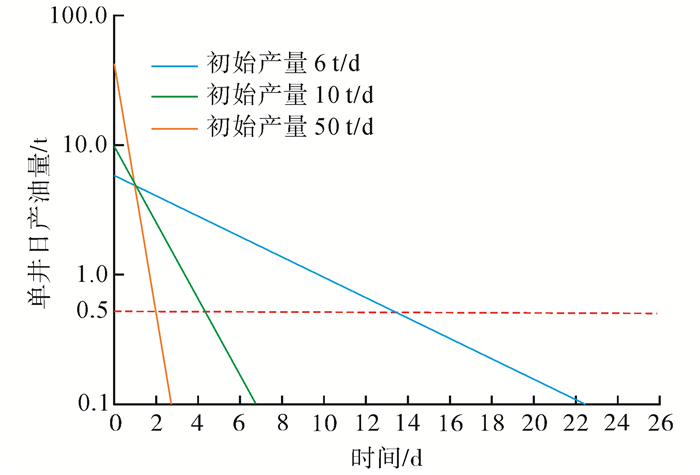

2.2.1 初始产量在老井较少、试油试采井的单井产量变化幅度较大时,外方初始产量取值往往比国内小。按照SEC准则,证实已开发储量的初始产量取老井单井日产量的平均值;证实未开发储量的初始产量取试采井(或类比单元)当前单井日产量的平均值。国内新增探明储量取初始产量值时,习惯取试采井投产初期的单井日产平均值,认为初始产量值越高越有利于储量评估结果,其实并不尽然。

对于初始产量和递减率都低的油藏来说,初始产量值越高,评估结果越高。例如,现河庄油田某区块国内初始产量取试采初期日产油7.6 t,外方取老井平均单井日产油4.7 t,则剩余经济可采储量由国内计算的301.3万t下降为132.5万t,但对于初始产量高,递减率大的油藏来说,初始产量则不是越高越有利于评估结果。例如,分别选取初始产量为6 t/d至60 t/d不等,假设1年后单井日产量均递减至5 t/d(图 5、表 2),初始产量越高对应的递减率就越大,计算的剩余经济可采储量就越小。因此,对于初始产量的确定,应该根据油藏类型、开发特点以及对递减规律的认识,合理选取初始产量。

|

下载eps/tif图 图 5 不同初始产量递减曲线 Fig. 5 The decline curves of different initial rates |

|

|

下载CSV 表 2 不同初始产量计算结果 Table 2 The reserves at different initial rates |

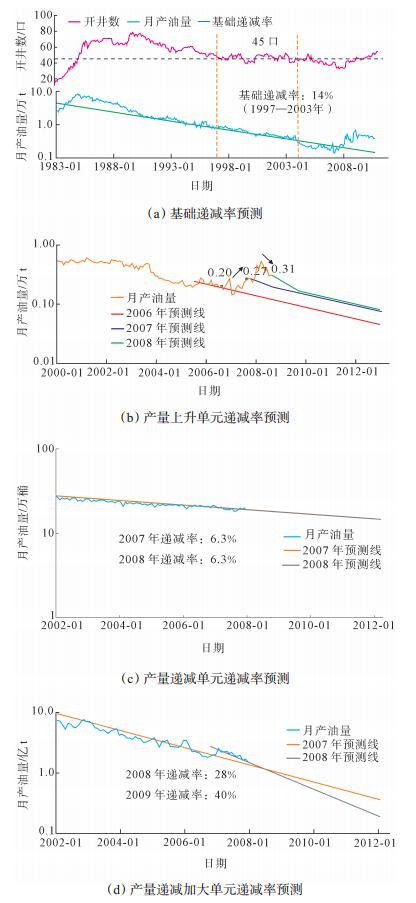

对于递减率的选取,国内一般选取生产稳定段的综合递减率,取值往往高于外方。按照SEC准则,外方会首先选取井数稳定、没有大调整措施、产量递减规律明显的递减段的递减率作为评价单元的基础递减率[图 6(a)] [18]。对于产量上升单元,先是按照新井的递减率或者新老井递减率的加权值给一段时间的大递减(时间为1~2 a),然后按基础递减率预测[图 6(b)];对于产量递减稳定单元,则直接按基础递减率预测[图 6(c)];对于产量递减加大单元,按加大后的递减率进行预测[图 6(d)]。对于新增探明区块,由于新井初期递减率高,会先给一段时间的大递减(时间一般为1~2 a),然后再按基础递减率预测。对于评估结果的合理性,可用平均单井增加可采储量值进行验证。以春风油田某稠油油藏区块为例,国内吞吐开发阶段递减率取值为15%,转蒸汽驱开发后,递减率取值为10%,外方评价证实已开发储量时按照实际生产曲线,递减率取值为30%,这样计算的剩余经济可采储量比国内减少了47%。

|

下载eps/tif图 图 6 递减率取值原则 Fig. 6 The determination of decline rate |

国内计划井数一般按单井控制可采储量或地质储量来确定,而外方计划井数的确定则强调井控。按照SEC准则,证实已开发储量以外的一个开发井距以内的储量可评为证实未开发储量,而证实已开发储量以外的多个开发井距以内的储量,则必须提供相关的生产测试资料,证明其具有合理的确定性,方可评估为证实未开发储量,否则只可作为概算储量或者可能储量[19-21]。具体原则为:①水井不作为评估井数,但参与投资计算;②距老油井1.5个开发井距之外的井不作为评估井数;③构造低部位及油水边界附近的井不作为评估井数;④无井控的封闭断块区部署的井不作为评估井数。

3 减少差异对策 3.1 优化国内储量管理模式2013年中国石化正式实施了新的储量管理办法,建立了以剩余经济可采储量为核心的储量管理体系,要求探明储量必须具备经审查并批准的开发方案,且完成开发方案60%以上的钻井工作量才能申报,这样国内上报的探明储量井控程度与SEC井控程度基本一致,评估结果的差异也越来越小。从表 1可以看出,2013年和2014年国内新增探明储量与SEC证实储量的评估结果已经非常接近了。

3.2 合理提供与评估有关与实际生产相符合的评估资料对于新增探明储量,如果没有足够的生产测试资料,国外评估公司会在SEC准则的基础上结合评估师的经验来估算证实储量,其结果一般偏保守。如果想得到符合实际的、令人满意的结果,就必须给外方提供准确详实的生产资料。以春风油田某区块为例,最初提交给外方评估时,提供了单元月度开发数据和已投产井的测井资料及开发投资方案,外方根据这些资料进行分析,取递减率45%,这样评估结果仅为1.64百万桶(一桶等于158.9 L),后又增加试采井单井数据以及完钻未投产井的测井资料后,外方调整递减率为28%,评估结果增加为5.03百万桶。

4 结论(1)SEC规则变化、储量品位降低、井控差是造成胜利油田新增探明储量SEC评估结果呈台阶式下降的主要因素。

(2)SEC储量评估遵循合理的确定性原则,强调采用实际生产测试资料作为参数取值的依据,比国内取值标准更加严格、保守,这是造成国内与国外储量评估结果差异的具体原因。

(3)建立与国际接轨的储量管理体系、规范评估资料的提交环节将有利于提高当年新增探明储量对总评估结果的贡献率,对年储量替代率指标的完成具有重要意义。

| [1] |

刘桂玲, 李红昌.

国内外油气储量管理模式对比. 油气地质与采收率, 2002, 9(5): 71–73.

LIU G L, LI H C. 2002. Contrast between domestic and foreign management modes of oil-gas reserves. Petroleum Geology and Recovery Efficiency (in Chinese), 2002, 9(5): 71-73. |

| [2] |

张玲, 魏萍, 肖席珍.

SEC储量评估特点及影响因素. 石油与天然气地质, 2011, 32(2): 293–301.

ZHANG L, WEI P, XIAO X Z. 2011. Characteristics and their influential factors of SEC reserve evaluation. Oil & Gas Geology (in Chinese), 2011, 32(2): 293-301. |

| [3] |

胡允栋.

基于不确定性分析的油气储量分类与评估方法. 北京:中国地质大学 (北京), 2007.

HU Y D. 2007. The methods of oil-gas reserves classification and evaluation under uncertainty. Beijing:China University of Geosciences (in Chinese), 2007. |

| [4] |

冯义娜.

经济可采储量评价研究. 岩性油气藏, 2009, 21(2): 106–109.

FENG Y N. 2009. Evaluation research of economic recoverable reserves. Lithologic Reservoirs (in Chinese), 2009, 21(2): 106-109. |

| [5] |

许进进, 任玉林, 凡哲元, 等.

油价和成本对证实储量的影响. 石油与天然气地质, 2012, 33(4): 646–649.

XU J J, REN Y L, FAN Z Y, et al. 2012. Impacts of oil prices and operation costs on proved reserves. Oil & Gas Geology (in Chinese), 2012, 33(4): 646-649. |

| [6] |

张付兴.

SEC剩余经济可采储量影响因素分析. 油气地质与采收率, 2013, 20(3): 95–98.

ZHANG F X. 2013. Analysis on influencing factors of SEC reserves evaluation. Petroleum Geology and Recovery Efficiency (in Chinese), 2013, 20(3): 95-98. |

| [7] |

邓辞, 陈同飞, 刘志霞, 等.

江苏油田SEC静态储量潜力研究. 石油实验地质, 2012, 34(5): 527–530.

DENG C, CHEN T F, LIU Z X, et al. 2012. Potential research of SEC static reserves about Jiangsu Oil Field. Petroleum Geology & Experiment (in Chinese), 2012, 34(5): 527-530. |

| [8] |

邵明记, 李洪成, 李果年, 等.

SEC证实储量静态评估方法应用与实践. 吐哈油气, 2009, 14(4): 331–334.

SHAO M J, LI H C, Li G N, et al. 2009. Application and practice of SEC proven reserves static evaluation method. Tuha Oil & Gas (in Chinese), 2009, 14(4): 331-334. |

| [9] |

张玲, 袁向春, 林豪, 等.

国内储量计算与上市储量评估对比分析. 中国西部油气地质, 2006, 2(3): 245–248.

ZHANG L, YUAN X C, LIN H, et al. 2006. The comparison analysis of the domestic reserve calculation and reserve estimation on oversea market. West China Petroleum Geosciences (in Chinese), 2006, 2(3): 245-248. |

| [10] |

李冰.

SEC标准确定容积法储量计算参数. 石油实验地质, 2014, 36(3): 381–384.

LI B. 2014. Determination of parameters for volumetric method based on SEC rules. Petroleum Geology & Experiment (in Chinese), 2014, 36(3): 381-384. |

| [11] |

刘韵, 张贵生, 马丽梅.

中国与SEC储量评估差异分析——以元坝长兴组元坝103H井区长二段气藏为例. 石油实验地质, 2012, 34(5): 514–517.

LIU Y, ZHANG G S, MA L M. 2012. Reasons for differences of reserve estimation results between domestic and SEC rules:a case study of gas reservoir in 2 nd section of Changxing Formation, well Yuanba 103 H. Petroleum Geology & Experiment (in Chinese), 2012, 34(5): 514-517. |

| [12] |

赵文智, 李建忠, 王永祥, 等.

SEC标准确定证实储量边界的方法. 石油勘探与开发, 2006, 33(6): 754–757.

ZHAO W Z, LI J Z, WANG Y X, et al. 2006. Methods of determining proved reserves by SEC standard. Petroleum Exploration and Development (in Chinese), 2006, 33(6): 754-757. |

| [13] |

李红英, 孙静.

基于SPE-PRMS准则下的3 P储量含油气边界确定方法探讨. 岩性油气藏, 2013, 25(4): 6–10.

LI H Y, SUN J. 2013. Determination method of oil-bearing area boundary of the 3 P reserves based on SPE-PRMS standard. Lithologic Reservoirs (in Chinese), 2013, 25(4): 6-10. |

| [14] |

毕海滨, 王永祥, 胡允栋.

浅析SPE储量分类中三级储量的相互关系. 新疆石油地质, 2004, 25(4): 420–422.

Bi Haibin, Wang Yongxiang, Hu Yundong. 2004. Analysis of correlation among Proved, Probable and Possible reserves in SPE reserves classification. Xinjiang Petroleum Geology (in Chinese), 2004, 25(4): 420-422. |

| [15] |

赵文智, 毕海滨.

浅析中国与西方在储量计算中确定有效厚度之差异. 石油勘探与开发, 2005, 32(3): 125–129.

ZHAO W Z, BI H B. 2005. Differences of net pay estimation between China and SEC petroleum exploration and development. Petroleum Exploration and Development (in Chinese), 2005, 32(3): 125-129. |

| [16] |

王树华, 许静华.

新增探明储量采收率预测方法评价与研究. 石油实验地质, 2012, 34(5): 490–494.

WANG S H, XU J H. 2012. Evaluation and study of recovery rate prediction method for newly-proved reserves. Petroleum Geology & Experiment (in Chinese), 2012, 34(5): 490-494. |

| [17] |

庄丽, 杜廷俊.

SEC油气储量评估结果解析. 西部探矿工程, 2014(12): 47–48.

ZHUANG L, DU T J. 2014. Analysis on SEC reserves evaluation results. West-China Exploration Engineering (in Chinese), 2014(12): 47-48. |

| [18] |

赵庆辉, 陈淑凤, 陈超, 等.

动态储量评估中关于储量价值、折旧的影响因素探讨. 特种油气藏, 2011, 18(2): 132–134.

ZHAO Q H, CHEN S F, CHEN C, et al. 2011. Discussion on influencing factors of reserves value and depreciation in dynamic reserves estimation. Special Oil and Gas Reservoir (in Chinese), 2011, 18(2): 132-134. |

| [19] |

翟中喜, 魏萍.

SEC上市储量评估技术要点与对策研究. 石油天然气学报 (江汉石油学院学报), 2011, 33(5): 156–160.

ZHAI Z X, WEI P. 2011. Technical key points for sec reserves evaluation and Countermeasure study. Journal of Oil and Gas Technology (Journal of Jianghan Petroleum Institute) (in Chinese), 2011, 33(5): 156-160. |

| [20] |

张玲, 魏萍.

SEC储量替代率与国内储量替代率差异探讨. 当代石油石化, 2013(5): 10–14.

ZHANG L, WEI P. 2013. Probing into the difference between SEC reserve replacement ratio and domestic reserve replacement ratio. Petroleum & Petrochemical Today (in Chinese), 2013(5): 10-14. |

| [21] |

钱明阳.

上市石油公司油气储量和产量披露研究. 国际石油经济, 2009, 17(10): 36–40.

QIAN M Y. 2009. The research of oil and gas reserves and production reporting of listed oil companies. International Petroleum Economics (in Chinese), 2009, 17(10): 36-40. |

2017, Vol. 29

2017, Vol. 29