2. 中国石油大学 (北京) 油气资源与探测国家重点实验室, 北京 102249;

3. 中国石油华北油田分公司 勘探开发研究院, 河北 任丘 062552

2. State Key Laboratory of Petroleum Resource and Prospecting, China University of Petroleum (Beijing), Beijing 102249, China;

3. Research Institute of Exploration and Development, PetroChina Huabei Oilfield Company, Renqiu 062552, Hebei, China

自20世纪80年代准噶尔盆地在风城组中的“云质泥岩”和“泥质云岩”储层中获得工业油流以来,云质岩储层作为一种特殊的岩性油气藏勘探目标受到人们的极大重视[1]。二连盆地各凹陷普遍发育一套主要由白云质泥岩与白云质砂岩组成的混合沉积岩,俗称“特殊岩性段”或者“云质岩段”。经过多年的勘探实践,目前已在多个凹陷见到了好的油气显示[2],其中对巴音都兰凹陷钻遇的云质岩段进行了试油,日产已达到并且部分已远超过工业油流的下限,具有较高的开采价值。但是,目前这套云质岩段的岩性分类、储层特征及成岩作用研究相对较薄弱。

前人在研究云质岩时主要根据白云石的含量和白云石在岩心、薄片中的产状对其进行分类,比如根据白云石的含量划分为云质岩类 (白云石体积分数为25%~50%) 和云化岩类 (白云石体积分数为10%~25%) [3],或者根据白云石的产状将其划分为不规则层状、团块状、雪花状、均匀分布 (星散) 状和裂缝充填等[1],而针对巴音都兰凹陷云质岩的研究相对较少。王会来等[2]对其进行了简单的分类,即根据薄片中白云石晶体的形态将其分为3类:隐晶结构、斑晶结构和连晶结构[4],但是总体上对巴音都兰凹陷云质岩分类及岩石学特征的研究不够系统和深入。同时,国内外的学者在研究云质岩储层时一般只重点关注云质泥岩[5],而缺乏对常与云质泥岩互层的云质砂岩的研究。云质砂岩与云质泥岩具有相同或相似的沉积和成岩环境,且云质砂岩属于正常沉积岩范畴,具有成熟的研究方法和手段,因此通过对云质砂岩的研究和二者的对比分析就能更深入地认识云质岩的储层特征。基于巴音都兰凹陷阿尔善组云质岩岩心、薄片、扫描电镜观察,以及能谱分析和X射线衍射全岩分析等对其岩石学特征、储集空间类型、物性特征及成岩作用进行了初步的对比分析,以期为巴音都兰凹陷云质岩的油气勘探提供地质依据。

1 地质概况二连盆地位于我国内蒙古自治区的中北部,盆地东起大兴安岭,西到乌拉特中后联合旗,南界为阴山山脉北麓,北至中蒙边界,东西长1 000 km左右,南北宽为20~220 km,总面积为10万km2,是我国陆上大型沉积盆地之一。二连盆地是在内蒙古—大兴安岭海西褶皱带基底上发育起来的中、新生代沉积断陷盆地[6],它是由许多分散的小断陷盆地组成,这些小断陷盆地大都为半地堑或地堑式,呈北东向和北北东或北东东向展布[图 1(a)]。二连盆地一级构造可划分为5个坳陷1个隆起,分别为马尼特坳陷、乌兰察布坳陷、川井坳陷、乌尼特坳陷、腾格尔坳陷和苏尼特隆起。

|

下载eps/tif图 图 1 巴音都兰凹陷构造纲要(a)及二连盆地地层格架(b) Fig. 1 Structure outline of Bayindulan Sag (a) and stratigraphic framework of Erlian Basin (b) |

二连盆地在燕山期的多期构造运动下,形成了早白垩世断陷湖盆,接受了厚达5 000余m的山间盆地河湖相含煤碎屑岩沉积。下白垩统自下而上由一系列小的正、反旋回构成了一个大的粗—细—粗的完整沉积旋回,其间经历了侏罗纪末期、白垩纪阿尔善组四段沉积末期、腾格尔组一段沉积末期、腾格尔组二段沉积末期和赛汉塔拉组沉积末期的构造事件,相应形成了5次大的区域性不整合面和沉积间断面,发育了4个三级层序,即阿尔善组层序、腾一段层序、腾二段层序和赛汉塔拉组层序[6] [图 1 (b)]。

巴音都兰凹陷位于二连盆地马尼特坳陷东北部,北靠巴音宝力格隆起,南依布林凸起,西接阿拉坦合力凹陷,凹陷长约为80 km,宽为16~20 km,面积为1 170 km2,为一北东走向的长条状、东南断、西北超的中生代箕状凹陷[7]。经过多年的勘探,巴音都兰凹陷具有3个有利构造带:巴Ⅰ号构造带、巴Ⅱ号构造带和包楞构造带[6[] 图 1(a)]。目前,巴音都兰凹陷的勘探工作都主要围绕巴Ⅰ构造带和巴Ⅱ构造带展开,这2个构造带的钻井井位也是巴音都兰凹陷最多的,绝大多数据均源于这2个构造带。

巴音都兰凹陷平面上分为南、北2个次级洼槽,两者自成体系。在阿尔善组 (K1ab) 沉积时,凹陷山高谷深,碎屑物质供给充足,湖盆狭窄,沿湖盆两岸发育有洪积扇群和大面积河流相沉积,还有规模巨大的扇三角洲和近岸水下扇砂体[8]。凹陷内碎屑物质主要来源于短轴方向,存在东、西两大物源区[9]。沉积盖层自下而上依次发育阿尔善组、腾格尔组和赛汉塔拉组,而阿尔善组又可细分为4段:阿一段、阿二段、阿三段、阿四段 (该凹陷仅发育阿三段和阿四段)。阿尔善组下部以砂砾岩、砾岩为主,向上变为泥岩、粉砂岩,阿四段上部为云质岩[2]。

2 岩石学特征及分类根据岩心、薄片观察和X射线衍射分析,认为巴音都兰凹陷云质岩为陆源碎屑岩与碳酸盐岩的过渡类型,同时含有一定量的火山碎屑成分,陆源碎屑成分的体积分数一般超过50%,因此,总体属于陆源碎屑岩。研究区有极少数 (铁) 白云石的体积分数超过50%,可将这类岩性划分为白云岩。由于凹陷内云质岩中砾岩不发育,因此云质岩主要为砂岩和泥岩,二者可根据碳酸盐矿物含量进一步分类。如果白云石的相对体积分数为25%~50%,则定名云质泥岩或者云质砂岩,如果白云石的相对体积分数为5%~25%,则定名含白云质泥岩或者含白云质的砂岩[10]。为了进行准确命名,往往需要借助室内薄片鉴定甚至X射线衍射的手段来确定,但是按照 (铁) 白云石矿物的含量对云质岩进行细致划分并无大的意义,比如含白云质泥岩与云质泥岩只是在白云化程度上稍有差异,二者在成因上并无大的差别,因而导致了白云石含量的不同。本次研究对凹陷内的云质岩划分为两大类,即云质泥岩和云质砂岩,而不再进行过细的分类。云质泥岩可作为云质泥岩和云质沉凝灰岩等含有 (铁) 白云石矿物的泥岩和沉凝灰岩的统称;云质砂岩可作为云质粉砂岩和云质细砂岩的统称。

2.1 云质泥岩岩心观察和薄片分析表明,巴音都兰凹陷云质泥岩主要见于巴Ⅰ构造带。本次选取阿尔善组共18口井30块云质泥岩样品进行X射线衍射全岩分析。结果表明,研究区云质泥岩的平均矿物组成的体积分数分别为:石英约23.2%,钾长石约7.0%,斜长石约15.2%,方解石约0.5%,(铁) 白云石约26.4%,黄铁矿约0.1%,方沸石约6.0%,黏土矿物约21.7% (表 1)。从表 1可以看出,云质泥岩中 (铁) 白云石的平均体积分数为26.4%,有50%的样品 (铁) 白云石体积分数为25%~50%,有36.6%的样品 (铁) 白云石体积分数为5%~25%,有2块样品 (铁) 白云石体积分数超过了50%,另外还有2块样品 (铁) 白云石体积分数低于5%。从 (铁) 白云石的成分分析来看,将 (铁) 白云石体积分数为25%~50%的泥岩统称为云质泥岩。根据岩心和薄片中 (铁) 白云石的产状,将巴音都兰凹陷云质泥岩划分为2类:一类是 (铁) 白云石以单晶形式星散状出现的云质泥岩;另一类是 (铁) 白云石以晶体集合体形式出现的云质泥岩 (表 2)。

|

|

下载CSV 表 1 巴音都兰凹陷阿尔善组云质泥岩X射线衍射全岩分析结果 Table 1 The bulk-rock X-ray diffraction analysis of dolomitic mudstone of A' ershan Formation in Bayindulan Sag |

|

|

下载CSV 表 2 巴音都兰凹陷阿尔善组云质岩岩石学分类及特征 Table 2 Petrological characteristics and classification of dolomitic rocks of A' ershan Formation in Bayindulan Sag |

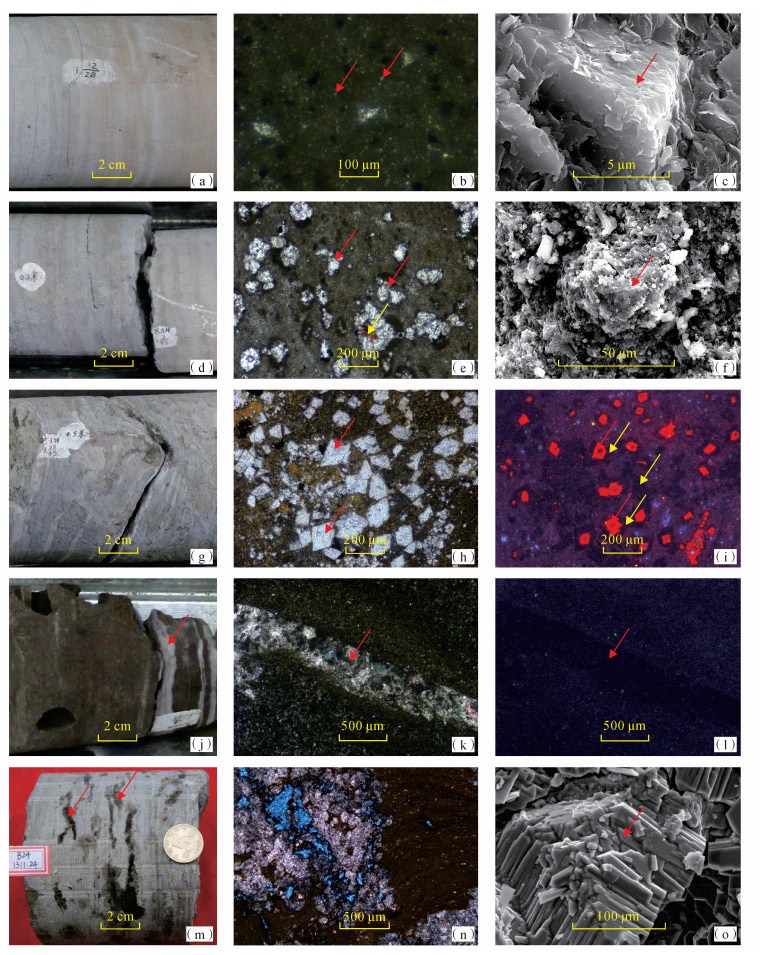

由于这类云质泥岩的 (铁) 白云石晶体较小 (图 2),分布比较稀疏,以至于在岩心上无法用肉眼识别。如在巴26井1 165.96 m和巴3井1 046.10 m深度处的岩心照片几乎很难观察到 (铁) 白云石的存在[图 2(a)、图 2(d)],但该类云质泥岩不同于一般泥岩的颜色 (灰色、灰黑色),由于含有 (铁) 白云石而导致其颜色相比一般泥岩较浅,常呈灰白色[图 2(a)、图 2(d)、图 2(g)]。(铁) 白云石晶体一般小于几微米,为泥晶—微晶,在偏光显微镜下无法清楚识别晶形。如在巴26井1 165.96 m深度处的云质泥岩薄片中 (铁) 白云石晶体非常小[图 2 (b)],只有在扫描电镜下才可见到较自形的、大小为几微米的 (铁) 白云石晶体[图 2(c)]。除了大部分云质泥岩中的 (铁) 白云石晶体较小外,少部分晶体较大。如在巴3井1 046.10 m深度处的云质泥岩薄片中,(铁) 白云石晶体可达斑状粉晶—细晶级别,大小为几十微米至200 μm左右,晶体多呈他形,部分 (铁) 白云石晶体核心部位可见方解石[图 2(e)]及不规则斑状晶体[图 2(f)]。云质泥岩中的 (铁) 白云石晶体大多呈他形,但是也有部分 (如在巴3井1 050.1 m深度处) 呈半自形—自形,多为粉晶—细晶[图 2(h)],一般小于200 μm,并且越靠近 (铁) 白云石晶体核心部位含铁量越低,而靠近边缘部位含铁量高,在阴极发光下多呈环带结构[图 2 (i)]。

|

下载eps/tif图 图 2 巴音都兰凹陷阿尔善组云质泥岩岩心及显微照片 Fig. 2 Core and micrograph of dolomitic mudstone of A' ershan Formation in Bayindulan Sag (a)灰白色云质泥岩,巴26井,K1ba,1 165.96 m;(b)泥晶—微晶(铁)白云石晶体(红色箭头),巴26井,K1ba,1 165.96 m,单偏光;(c)微晶(铁)白云石(红色箭头),自形,巴26井,K1ba,1 165.96 m,扫描电镜;(d)灰白色云质泥岩,巴3井,K1ba,1 046.10 m;(e)斑状粉晶—细晶(铁)白云石(红色箭头),可见方解石交代残余(黄色箭头),巴3井,K1ba,1 046.10 m,单偏光;(f)斑状粉晶白云石(红色箭头),他形,巴3井,K1ba,1 046.10 m,扫描电镜;(g)灰白色云质泥岩,巴3井,K1ba,1 050.10 m;(h)半自形—自形的粉晶—细晶(铁)白云石(红色箭头),巴3井,K1ba,1 050.10 m,单偏光;(i)阴极发光环带,发橙红色光者为白云石(红色箭头),不发光者为铁白云石(黄色箭头),巴3井,K1ba,1 050.10 m,阴极发光;(j)白云石顺层分布(红色箭头),巴24井,K1ba,1 317.39 m;(k)(铁)白云石顺层分布,巴24井,K1ba,1 317.39 m,正交偏光;(l)(铁)白云石条带不具阴极发光,巴24井,K1ba,1 317.39 m,阴极发光;(m)云质泥岩,不规则状(铁)白云石晶体集合体(黄色箭头),溶蚀,含油,巴24井,K1ba,1 311.24 m;(n)不规则状(铁)白云石晶体集合体,溶蚀,巴24井,K1ba,1 311.24 m,单偏光;(o)(铁)白云石晶体集合体,巴24井,K1ba,1 311.24 m,扫描电镜 |

这类云质泥岩中的 (铁) 白云石以晶体集合体的形式顺层或者以不规则状出现。白云石的晶体集合体顺层很少出现在云质泥岩中,但在岩心上常见 (铁) 白云石的白色条带。如在巴24井1 317.39 m深度处的云质泥岩岩心照片中,可见宽度为几毫米至几十毫米的 (铁) 白云石条带[图 2(j)],以及 (铁) 白云石以晶体集合体的形式顺层出现,这种情况下的 (铁) 白云石晶体一般为泥晶[图 2 (k)],并且常发生铁白云石化,无阴极发光[图 2 (l)]。

研究区 (铁) 白云石的晶体集合体常以不规则状出现在云质泥岩中,该集合体易发生溶蚀,可形成较好的储集空间,并储存有油气,这些不规则状的团块在岩心上具有近顺层状不连续的分布特征。如在巴24井1 311.24 m深度处的云质泥岩岩心照片中可见不规则的 (铁) 白云石团块,其中有一部分被溶蚀后储集了油气而呈黑色,这些不规则 (铁) 白云石团块是不连续的,但是整体为近顺层分布[图 2(m)],并可见不规则状的白云石晶体集合体[图 2 (n)、图 2 (o)]。

巴音都兰凹陷云质泥岩除以上2类外,还存在二者的过渡类型,即星散状的 (铁) 白云石单晶与 (铁) 白云石晶体集合体共存。

2.2 云质砂岩岩心和薄片 (图 3) 观察表明,研究区云质砂岩在巴Ⅰ构造带和巴Ⅱ构造带均有发育,岩性主要为灰白色云质粉 (杂) 砂岩[图 3 (a)]和云质细砂岩[图 3(d)、图 3(g)],分选较差,磨圆棱角状—次棱角状。根据白云石的产状,将云质砂岩划分为2类:一类是以白云石单晶形式星散状出现在杂基中的云质砂岩;另一类是被白云石大规模胶结、交代的云质砂岩 (表 2)。

|

下载eps/tif图 图 3 巴音都兰凹陷阿尔善组云质泥岩岩心及显微照片 Fig. 3 Core and micrograph of dolomitic sandstone of A' ershan Formation in Bayindulan Sag (a)灰白色云质粉(杂)砂岩,巴24井,K1ba,1 313.34 m;(b)微晶—粉晶(铁)白云石(红色箭头),他形,砂岩,巴5井,K1ba,1 200.50 m;(e)粉晶—细晶(铁)白云石(红色箭头),半自形—自形,巴5井,K1ba,1 200.50 m,正交偏光;(f)粉晶(铁)白云石(黄色箭头),自形,巴5井,K1ba,1 200.50 m,扫描电镜;(g)灰白色云质细砂岩,巴21井,K1ba,1 431.60 m;(h)(铁)白云石(红色箭头)胶结交代云质砂岩,巴21井,K1ba,1 431.60 m,正交光;(i)(铁)白云石大规模胶结交代云质砂岩,石英次生加大(黄色箭头),(铁)白云石交代石英(红色箭头),巴6井,K1ba,1 420.00 m |

这类云质砂岩中的 (铁) 白云石大小为几微米至几十微米,为微晶、粉晶—细晶,较小的 (铁) 白云石晶体一般为他形。如在巴24井1 313.34 m深度处的云质砂岩中,(铁) 白云石为微晶—粉晶[图 3 (b)],可见到与其对应的他形微晶——(铁) 白云石晶体[图 3(c)]。较大的 (铁) 白云石晶体在巴5井1 200.5 m深度处的云质砂岩中一般晶形较好,呈半自形—自形[图 3 (e)、图 3 (f)]。

2.2.2 (铁) 白云石大规模胶结、交代的云质砂岩这类云质砂岩中的 (铁) 白云石晶体常将砂岩中的粒间孔隙完全胶结 (呈孔隙式胶结),在薄片中基本无杂基存在,指示沉积水动力条件较强 (可将杂基全部带走)。在水动力条件较弱的情况下,会存在一定量的杂基,这时候 (铁) 白云石一般表现为大规模交代碎屑颗粒。如在巴6井1 420 m深度处的云质砂岩中可见大规模的 (铁) 白云石胶结、交代现象[图 3 (i)]。

3 储集空间类型在对巴音都兰凹陷巴3,巴5,巴13,巴21,巴24和巴26等井进行岩心观察和铸体薄片及扫描电镜等资料的研究发现,阿尔善组云质岩储层的孔隙比较发育,即云质泥岩中主要发育溶蚀孔隙和裂缝,晶间孔隙较发育;云质砂岩中主要发育溶蚀孔隙,包括粒间溶蚀孔隙和粒内溶蚀孔隙。

3.1 云质泥岩 3.1.1 溶蚀孔隙在巴音都兰凹陷云质泥岩中,发生溶蚀的绝大多数是以不规则形状出现的 (铁) 白云石晶体的集合体,其形成的溶蚀孔隙往往比较大。如在巴24井的1 311.24 m深度处的云质泥岩岩心上见明显的溶蚀孔洞,孔洞中含油[参见图 2(m)],单个孔洞大小一般为几十微米至几毫米,而且这些孔洞可以彼此相连形成优质的储集空间[参见图 2(n)]。除此之外,呈星散状出现的 (铁) 白云石也常发生溶蚀而形成晶内溶蚀孔隙。

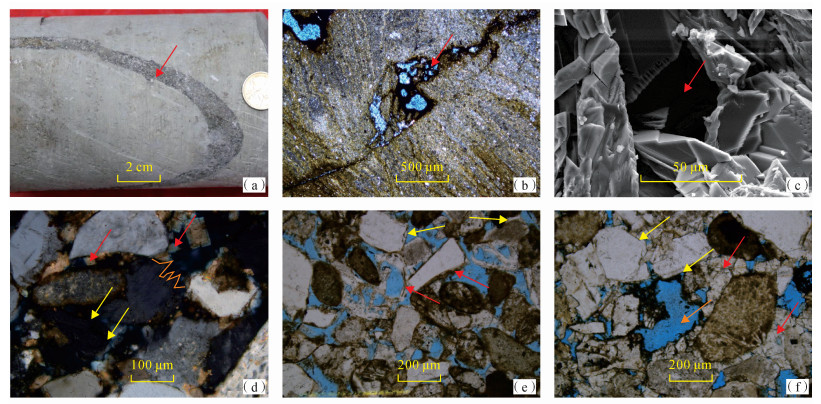

3.1.2 裂缝巴音都兰凹陷阿尔善组云质泥岩裂缝比较发育,是研究区较重要的储集空间类型,裂缝多为高角度构造裂缝[11] [图 4(a)]。如巴54井1 218.16 m深度处的裂缝[图 4 (a)]在平面上常呈规律性变化,越靠近断层的区域裂缝相对发育[12]。裂缝内常充填碳酸盐矿物,矿物溶蚀可以形成大量的溶蚀孔隙[图 4 (a)],这些溶蚀孔隙不仅可以成为良好的储集空间[12],还可以成为良好的油气渗流通道[13],而裂缝本身受到溶蚀作用的改造可形成复合成因的裂缝-溶蚀孔隙[图 4 (b)]。

|

下载eps/tif图 图 4 巴音都兰凹陷阿尔善组云质岩储集空间类型 Fig. 4 Types of reservoir space of dolomitic rocks of A' ershan Formation in Bayindulan Sag (a)云质泥岩发育的高角度裂缝(红色箭头),裂缝被碳酸盐矿物充填并发生溶蚀,含油,巴54井,K1ba,1 218.16 m;(b)裂缝—溶蚀复合成因孔隙(红色箭头),巴48井,K1ba,1 034.70 m,单偏光;(c)(铁)白云石晶体(红色箭头)集合体晶间孔隙,巴51井,K1ba,1 005.96 m,扫描电镜;(d)(铁)白云石溶蚀残余(红色箭头),石英次生加大(黄色箭头),长石港湾状溶蚀残余(橘黄色线条),巴38井,K1ba,1 475.97 m,正交光;(e)石英次生加大(黄色箭头),黏土矿物膜(红色箭头),巴13井,K1ba,1 410.20 m,单偏光;(f)铸模孔(橘黄色箭头),石英次生加大(黄色箭头),(铁)白云石胶结物(红色箭头),B48,K1ba,1 181.26 m,单偏光 |

巴音都兰凹陷阿尔善组云质泥岩的晶间孔隙比较发育。如在巴51井1 005.96 m深度处可见 (铁) 白云石晶间孔隙,大小约为40 μm[图 4(c)],特别是 (铁) 白云石以晶体集合体以不规则状出现在云质泥岩中。由于 (铁) 白云石晶体数量较多且晶体较大,在相互接触后生长受到抑制,因此更加易于晶间孔隙的发育。此外,白云岩普遍抗压实能力较强,即使在深埋藏环境中白云石晶间孔仍可得到较好的保存[14],同时晶间孔隙的存在也有利于有机酸流体的流动和溶蚀,因此 (铁) 白云石晶间孔隙常与晶体集合体溶蚀孔隙相伴生。由于研究区白云石化作用形成了大量的 (铁) 白云石晶间孔隙,因此白云石化过程提高了储层的储集性能[15]。

3.2 云质砂岩在巴音都兰凹陷云质砂岩中,可以根据溶蚀对象将溶蚀孔隙分为两大类:一类为 (铁) 白云石胶结物溶蚀形成的粒间溶蚀孔隙;另一类为源于陆源碎屑颗粒溶蚀形成的粒内溶蚀孔隙。如在巴38井1 475.97 m深度处的云质砂岩薄片中可见 (铁) 白云石溶蚀残余孔隙[图 4 (d)],但是由于研究区溶蚀作用比较强,薄片中 (铁) 白云石溶蚀残余不明显。陆源碎屑颗粒的溶蚀比较普遍,粒内溶孔形态多样,包括孤立溶孔、铸模孔等[16]。薄片中可见溶蚀作用形成的长石溶蚀残余孔和港湾状溶蚀边缘[图 4 (d)],如在巴13井1 410.2 m深度处可见受黏土矿物膜隔挡的、独立的长石颗粒粒内溶蚀孔隙[图 4 (e)]。如果长石颗粒的溶蚀比较强烈,则整个颗粒都可能被溶蚀掉,从而形成铸模孔[图 4(f)],而且粒内溶蚀孔隙和铸模孔等往往与临近的粒间溶蚀孔隙相连,形成溶蚀扩大孔[图 4 (d)]。统计分析表明,云质砂岩的溶蚀孔隙主要发育于巴Ⅰ构造带1 000~1 400 m深度处和巴Ⅱ构造带1 300~1 550 m深度处。

4 物性特征 4.1 云质泥岩本次研究共对巴音都兰凹陷阿尔善组8口井158块云质泥岩样品进行了物性特征分析,这8口井都位于巴Ⅰ构造带,158块云质泥岩样品的埋深均为1 030.90~1 623.57 m。

从图 5(a)可以看出:云质泥岩的孔隙度集中分布在12%~22%(孔隙度为4.4%~36.4%,平均为16.01%),渗透率集中分布在0.1~10.0 mD (渗透率为0.01~26.30 mD,平均为1.92 mD)。同时,云质泥岩的渗透率与孔隙度具有较好的正相关性。

|

下载eps/tif图 图 5 巴音都兰凹陷阿尔善组渗透率与孔隙度关系 Fig. 5 The relationship between permeability and porosity of A' ershan Formation in Bayindulan Sag |

本次研究共对巴音都兰凹陷阿尔善组15口井325块云质砂岩样品进行了物性特征分析,这15口井分别位于巴Ⅰ构造带、巴Ⅱ构造带和包楞构造带,325块云质砂岩样品的埋深均为1 198~ 2 209 m。

从图 5 (b)可以看出:云质砂岩的孔隙度集中分布在14%~22%(孔隙度为1.1%~33.7%,平均为16.07%),渗透率集中分布在0.10~100.00 mD (渗透率为0.001~5 163.000 mD,平均为79.72 mD)。同时,云质砂岩的渗透率与孔隙度具有更好的正相关性。

5 成岩作用巴音都兰凹陷阿尔善组云质岩储层受到了强烈的成岩作用改造,其中在云质泥岩中以溶蚀作用和交代作用为主;在云质砂岩中以溶蚀、胶结和交代作用为主,压实作用较弱。胶结作用和溶蚀作用对砂岩储层的储集性能影响最大。

5.1 云质泥岩 5.1.1 成岩作用类型云质泥岩主要表现为:白云石对方解石的交代和铁白云石对白云石的交代。在薄片中可见方解石被 (铁) 白云石交代不完全而留下方解石残余[参见图 2 (e)]。阴极发光下还可见 (铁) 白云石的环带结构,环带结构外部成分为铁白云石。由于铁含量高,在阴极发光条件下不发光 (环带中心为白云石),而铁含量低,在阴极发光条件下发橙红色光,这种环带结构指示成岩作用中、晚期铁白云石对白云石的交代,这是由碳酸盐矿物结晶对铁元素特定的价态要求决定的。在成岩作用早期的氧化环境下,铁元素一般以Fe3+存在,它无法进入碳酸盐矿物的晶格中,而在成岩作用中晚期的还原环境下,铁元素一般以Fe2+存在,Fe2+可以进入碳酸盐矿物的晶格中形成铁白云石[17]。巴音都兰凹陷阿尔善组沉积时期火山活动剧烈,中基性火山岩较发育[11],其中的辉石、角闪石和黑云母等铁镁矿物在成岩过程中会释放出大量的铁元素,从而为白云石的铁白云石化提供了物质基础。此外,一部分铁元素还来自于成岩作用晚期的伊/蒙混层黏土矿物的转化和暗色矿物 (黑云母等) 的分解[18]。

研究区云质泥岩中的溶蚀作用主要发生在以不规则状出现的 (铁) 白云石晶体集合体中 (可形成良好的储集空间),埋深为1 000 m以下,低于浅埋藏环境下限的深度范围 (600~1 000 m),属于中—深埋藏环境。在中—深埋藏环境中,酸性流体的侵入是白云石溶解的第一条件[19]。研究区云质泥岩大规模的 (铁) 白云石溶解与有机质生烃阶段产生的有机酸的溶蚀有关,同时在薄片中也可观察到嗜酸性矿物,如自生石英常伴随有白云石晶体集合体的溶蚀,这也是酸性流体侵蚀地层的证据。

5.1.2 成岩序列目前,国内对云质岩中白云石的成因争论较多,也提出了许多不同的理论模式:地球深部热卤水喷发发生的白云石原生沉淀模式[20-21],气候、火山活动和埋藏共同作用形成的白云石模式[3],埋藏作用下凝灰物质蚀变形成的白云石模式[1, 22]等。在不同的模式下,白云石形成过程差别很大,成岩作用类型也有很大的不同。鉴于云质岩中白云石问题的复杂性,笔者在研究云质泥岩成岩作用中对白云石的形成过程可能涉及的复杂成岩作用不做深入探讨,而只注重白云石形成后所发生的交代和溶蚀作用。研究区云质泥岩的成岩序列为:(铁) 白云石的形成→有机酸生成→ (铁) 白云石的溶蚀。

5.2 云质砂岩 5.2.1 成岩作用类型压实作用对储层物性的影响主要反映在砂岩埋藏的早期阶段。由于各种胶结作用的出现,岩石具有一定的抗压性,随着埋藏深度的增加,压实作用对储层物性的影响将逐渐减弱[23]。巴音都兰凹陷云质砂岩普遍压实作用较弱,表现为陆源碎屑颗粒以点—线接触[参见图 3 (h)、图 4 (d)、图 4 (e)、图 4 (f)]为主,因明显受到碳酸盐胶结作用的影响其压实作用变弱。

巴音都兰凹陷云质砂岩以 (铁) 白云石胶结作用为主,其次是石英次生加大和自生黏土矿物胶结。研究区 (铁) 白云石胶结作用非常发育,胶结类型多为孔隙式胶结[参见图 3 (h)],指示碳酸盐胶结应该发生在成岩作用早期,即砂岩遭受强烈压实之前。早期碳酸盐胶结作用可抑制岩石的压实作用,使颗粒堆积相对疏松,后来在埋藏过程中,这些早期碳酸盐胶结物被溶蚀并形成大量的次生孔隙,使得原来的粒间孔隙被还原[24]。一般情况下,胶结作用可使储层物性变差[25],但是研究区早期 (铁) 白云石胶结作用起到了保存原生粒间孔隙的作用,这为后期溶蚀作用形成大量次生孔隙提供了非常好的物质基础。

研究区云质砂岩中的石英次生加大现象比较普遍[参见图 3(i)、图 4(d)、图 4(e)、图 4(f)],加大边一般为几微米至几十微米。自生黏土矿物常围绕陆源碎屑颗粒周围形成自生黏土矿物环边[参见图 4 (e)]。交代作用主要表现为 (铁) 白云石大量交代碎屑颗粒,这种交代作用常与 (铁) 白云石胶结作用相伴生,以至于二者在一些薄片中很难区分[参见图 3 (i)、图 4 (d)、图 4 (f)]。云质砂岩不同于石英等刚性颗粒,(铁) 白云石和长石等矿物在酸性地层水介质中常处于不稳定状态而易被溶蚀[26]。

5.2.2 成岩序列从研究区云质砂岩发生的早期大规模 (铁) 白云石胶结作用中可以判断出:成岩作用早期水介质为较强的碱性环境,石英次生加大开始发育,当埋藏达到一定深度时,并在合适的温度、压力条件下,(铁) 白云石发生胶结、交代作用。从图 3(i)和图 4 (f)可看出:研究区的 (铁) 白云石胶结作用发生在石英次生加大之后。

巴音都兰凹陷阿尔善组烃源岩厚度大,有机质丰度高,在成岩作用中晚期,下部烃源岩已处于成熟阶段[27],在生烃过程中排出大量的有机酸,有机酸会对云质砂岩中的 (铁) 白云石和长石产生溶蚀,并形成大量的溶蚀孔隙[28]。同时,在成岩过程中,有机质向烃类转化过程释放出的CO2可使孔隙流体呈酸性。总之,研究区经历了成岩作用早期的碱性介质环境和成岩作用中晚期的酸性介质环境,在这2种介质环境作用下,云质砂岩的成岩序列为:轻度压实→石英次生加大→ (铁) 白云石胶结、交代→有机酸生成→ (铁) 白云石和长石的溶蚀。

6 结论(1) 二连盆地巴音都兰凹陷阿尔善组云质岩类型主要包括云质泥岩和云质砂岩,二者还可根据 (铁) 白云石的产状进一步细分。云质泥岩可以分为2类:一类是以 (铁) 白云石单晶形式星散状出现的云质泥岩;另一类是以 (铁) 白云石晶体集合体形式顺层,或者以不规则状出现的云质泥岩。云质砂岩也可分为2类:一类是以 (铁) 白云石单晶形式星散状出现在杂基中的云质砂岩;另一类是被 (铁) 白云石大规模胶结、交代的云质砂岩。

(2) 研究区云质岩储层孔隙比较发育。其中,云质泥岩孔隙类型主要为不规则状出现的 (铁) 白云石晶体集合体的溶蚀孔隙,此外裂缝和晶间孔隙也比较发育;孔隙度为4.4%~36.4%,平均为16.01%,渗透率为0.01~26.30 mD,平均为1.92 mD;成岩作用类型以交代作用和溶蚀作用为主,成岩序列为:(铁) 白云石的形成→有机酸生成→ (铁) 白云石的溶蚀。云质砂岩孔隙类型主要为溶蚀孔隙,包括 (铁) 白云石胶结物的溶蚀和陆源碎屑颗粒的溶蚀;孔隙度为1.1%~33.7%,平均为16.07%,渗透率为0.01~5 163.00 mD,平均为79.72 mD;成岩作用类型主要为溶蚀、胶结和交代作用,压实作用较弱;经历了成岩作用早期的碱性介质环境和成岩作用中晚期酸性介质环境,在这2种介质环境作用下,成岩序列为:轻度压实→石英次生加大→ (铁) 白云石胶结交代→有机酸生成→ (铁) 白云石和长石的溶蚀。

| [1] |

朱世发, 朱筱敏, 陶文芳, 等.

准噶尔盆地乌夏地区二叠系风城组云质岩类成因研究. 高校地质学报, 2013, 19(1): 38–45.

ZHU S F, ZHU X M, TAOWF, et al. 2013. Origin of dolomitic reservoir rock in the Permian Fengcheng Formation in Wu-Xia area of the Junggar Basin. Geological Journal of China Universities, 2013, 19(1): 38-45. |

| [2] |

王会来, 高先志, 杨德相, 等.

二连盆地巴音都兰凹陷下白垩统湖相云质岩成因研究. 沉积学报, 2014, 32(3): 560–567.

WANG H L, GAO X Z, YANG D X, et al. 2014. Genesis of dolomitic rock within the Lower Cretaceous lacustrine facies in Bayindulan Sag, Erlian Basin. Acta Sedimentologica Sinica, 2014, 32(3): 560-567. |

| [3] |

张杰, 何周, 徐怀宝, 等.

乌尔禾—风城地区二叠系白云质岩类岩石学特征及成因分析. 沉积学报, 2012, 30(5): 859–867.

ZHANG J, HE Z, XU H B, et al. 2012. Petrological characteristics and origin of Permian Fengcheng Formation dolomitic rocks in Wuerhe-Fengcheng area, Junggar Basin. Acta Sedimentologica Sinica, 2012, 30(5): 859-867. |

| [4] |

王会来, 高先志, 杨德相, 等.

二连盆地下白垩统湖相云质岩分布及控制因素. 现代地质, 2014, 28(1): 163–172.

WANG H L, GAO X Z, YANG D X, et al. 2014. Distribution characteristics and controlling factors of the Lower Cretaceous lacustrine dolomitic rock in Erlian Basin. Geoscience, 2014, 28(1): 163-172. |

| [5] |

刘英辉, 朱筱敏, 朱茂, 等.

准噶尔盆地乌—夏地区二叠系风城组致密油储层特征. 岩性油气藏, 2014, 26(4): 66–72.

LIU Y H, ZHU X M, ZHU M, et al. 2014. Characteristics of tight oil reservoirs of the Permian Fengcheng Formation inWu-Xia area, Junggar Basin. Lithologic Reservoirs, 2014, 26(4): 66-72. |

| [6] |

杜金虎.

二连盆地隐蔽油藏勘探. 北京: 石油工业出版社, 2003.

DU J H. Exploration of subtle oil reservoirs in Erlian Basin (in Chinese) . Beijing: Petroleum Industry Press, 2003. |

| [7] |

任战利, 刘池阳, 冯建辉, 等.

二连盆地巴音都兰凹陷热演化史研究. 石油学报, 2000, 21(4): 42–45.

REN Z L, LIU C Y, FENG J H, et al. 2000. Research on geothermal history of Bayindulan Depression in Erlian Basin. Acta Petrolei Sinica, 2000, 21(4): 42-45. DOI:10.7623/syxb200004008 |

| [8] |

祝玉衡, 张文朝.

二连盆地下白垩统沉积相及含油性. 北京: 科学出版社, 2000.

ZHU Y H, ZHANG W Z. Sedimentary facies and hydrocarbonbearing of Lower Cretaceous strata in Erlian Basin (in Chinese) . Beijing: Science Press, 2000. |

| [9] |

崔周旗, 吴健平, 李莉, 等.

二连盆地巴音都兰凹陷早白垩世构造岩相带特征及含油性. 古地理学报, 2001, 3(1): 25–34.

CUI Z Q, WU J P, LI L, et al. 2001. Structure-petrographical zonations and their oil-bearing properties of the Early Cretaceous in Bayindulan Sag, Erlian Basin. Journal of Palaeogeography, 2001, 3(1): 25-34. |

| [10] |

朱筱敏.

沉积岩石学. 北京: 石油工业出版社, 2008.

ZHU X M. Sedimentary petrology (in Chinese) . Beijing: Petroleum Industry Press, 2008. |

| [11] |

吴岚, 唐瑾, 付亮亮, 等.

巴音都兰凹陷沉积火山碎屑岩油藏储层特征研究. 内蒙古石油化工, 2012(4): 113–115.

W UL, TANG J, FU L L, et al. 2012. Research on characteristics of sedimentary pyroclastic reservoir in Bayindulan Sag. Inner Mongolia Petrochemical Industry, 2012(4): 113-115. |

| [12] |

陈彦君, 张超文, 孙臣, 等.

二连盆地白云岩和阿三段成藏条件研究. 长江大学学报 (自科版), 2013, 10(16): 37–39.

CHEN Y J, ZHANG C W, SUN C, et al. 2013. Research on dolomite and reservoir forming conditions of Asan member in Erlian Basin. Journal of Yangtze University (Natural Science Edition), 2013, 10(16): 37-39. |

| [13] | ZHU S, ZHU X, NIU H, et al. 2012. Genetic mechanism of dolomitization in Fengcheng Formation in the Wu-Xia area of Junggar Basin, China. Acta Geologica Sinica (English Edition), 2012, 86(2): 447-461. DOI:10.1111/j.1755-6724.2012.00673.x |

| [14] |

张静, 胡见义, 罗平, 等.

深埋优质白云岩储集层发育的主控因素与勘探意义. 石油勘探与开发, 2010, 37(2): 203–210.

ZHANG J, HU J Y, LUO P, et al. 2010. Master control factors of deep high-quality dolomite reservoirs and the exploration significance. Petroleum Exploration and Development, 2010, 37(2): 203-210. |

| [15] | RONCHI P, MASETTI D, TASSAN S, et al. 2012. Hydrothermal dolomitization in platform and basin carbonate successions during thrusting:a hydrocarbon reservoir analogue (Mesozoic of Venetian Southern Alps, Italy). Applied Mechanics & Materials, 2012, 29(1): 68-89. |

| [16] |

葛家旺, 秦成岗, 朱筱敏, 等.

惠州凹陷HZ25-7构造带文昌组低孔低渗砂岩储层特征和成因机理. 岩性油气藏, 2014, 26(4): 36–43.

GE J W, QIN C G, ZHU X M, et al. 2014. Characteristics and origin of low porosity and low permeability sandstone reservoir of Wenchang Formation in HZ25-7 structural belt of Huizhou Depression. Lithologic Reservoirs, 2014, 26(4): 36-43. |

| [17] |

姜在兴.

沉积学. (2版). 北京: 石油工业出版社, 2003: 292.

JIANG Z X. Sedimentology (in Chinese) . (2nd ed). Beijing: Petroleum Industry Press, 2003: 292. |

| [18] |

魏巍, 朱筱敏, 国殿斌, 等.

银—额盆地查干凹陷下白垩统碎屑岩储层成岩作用及其对储层物性的影响. 天然气地球科学, 2014, 25(12): 1933–1942.

WEI W, ZHU X M, GUO D B, et al. 2014. Diagenesis and its controls on reservoir quality of Lower Cretaceous clastic rock reservoir in Chagan Depression of Yin-E Basin. Natural Gas Geoscience, 2014, 25(12): 1933-1942. |

| [19] |

黄思静.

碳酸盐岩的成岩作用. 北京: 地质出版社, 2010.

HUANG S J. Diagenesis of carbonate (in Chinese) . Beijing: Geology Press, 2010. |

| [20] |

郑荣才, 文华国, 范铭涛, 等.

酒西盆地下沟组湖相白烟型喷流岩岩石学特征. 岩石学报, 2006, 22(12): 3027–3038.

ZHENG R C, WEN H G, FAN M T, et al. 2006. Lithological characteristics of sublacustrine white smoke type exhalative rock of the Xiagou Formation in Jiuxi Basin. Acta Petrologica Sinica, 2006, 22(12): 3027-3038. DOI:10.3969/j.issn.1000-0569.2006.12.018 |

| [21] |

文华国, 郑荣才, QingHaiRuo, 等.

青藏高原北缘酒泉盆地青西凹陷白垩系湖相热水沉积原生白云岩. 中国科学 (D辑:地球科学), 2014, 44(4): 591–604.

WEN H G, ZHENG R C, QING H R, et al. 2014. Primary dolostone related to the Cretaceous lacustrine hydrothermal sedimentation in Qingxi Sag, Jiuquan Basin on the northern Tibetan Plateau. Science in China (Series D:Earth Sciences), 2014, 44(4): 591-604. |

| [22] | ZHU S F, ZHU X M, LIU X, et al. 2016. Authigenic minerals and diagenetic evolution in altered volcanic materials and their impacts on hydrocarbon reservoirs:evidence from the Lower Permian in the northwestern margin of Junggar Basin, China. Arabian Journal of Geosciences, 2016, 9(2): 1-19. |

| [23] |

朱筱敏, 米立军, 钟大康, 等.

济阳坳陷古近系成岩作用及其对储层质量的影响. 古地理学报, 2006, 8(3): 295–305.

ZHU X M, MI L J, ZHONG D K, et al. 2006. Paleogene diagenesis and its control on reservoir quality in Jiyang Depression. Journal of Palaeogeography, 2006, 8(3): 295-305. |

| [24] |

钟大康, 朱筱敏, 李树静, 等.

早期碳酸盐胶结作用对砂岩孔隙演化的影响. 沉积学报, 2007, 25(6): 885–890.

ZHONG D K, ZHU X M, LI S J, et al. 2007. Influence of early carbonate cementation on the evolution of sandstones. Acta Sedimentologica Sinica, 2007, 25(6): 885-890. |

| [25] |

王伟力, 高海仁.

鄂尔多斯盆地中东部致密砂岩储层地质特征及控制因素. 岩性油气藏, 2013, 25(6): 71–78.

WANG W L, GAO H R. 2013. Geologic characteristics and controlling factors of tight sand reservoir in the mid-eastern Ordos Basin. Lithologic Reservoirs, 2013, 25(6): 71-78. |

| [26] |

邱隆伟, 姜在兴, 操应长, 等.

泌阳凹陷碱性成岩作用及其对储层的影响. 中国科学 (D辑:地球科学), 2001, 31(9): 752–759.

QIU LW, JIANG Z X, CAO Y C. 2001. Influence of alkaline diagenesis on reservoir in Biyang Depression. Science in China (Series D:Earth Sciences), 2001, 31(9): 752-759. |

| [27] |

任战利, 冯建辉, 刘池洋, 等.

巴音都兰凹陷烃源岩有机地球化学特征. 西北大学学报 (自然科学版), 2000, 30(4): 328–331.

REN Z L, FENG J H, LIU C Y, et al. 2000. Organic geochemical feature of Lower Cretaceous source rock in Bayindulan Depression of Erlian Basin. Journal of Northwest University (Natural Science Edition), 2000, 30(4): 328-331. |

| [28] |

祝海华, 钟大康, 姚泾利, 等.

碱性环境成岩作用及对储集层孔隙的影响——以鄂尔多斯盆地长7段致密砂岩为例. 石油勘探与开发, 2015, 42(1): 51–59.

ZHU H H, ZHONG D K, YAO J L, et al. 2015. Alkaline diagenesis and its effects on reservoir porosity:A case study of Upper Triassic Chang 7 tight sandstones in Ordos Basin, NW China. Petroleum Exploration and Development, 2015, 42(1): 51-59. DOI:10.11698/PED.2015.01.06 |

2017, Vol. 29

2017, Vol. 29