2. 中国石油大庆油田有限责任公司 采油三厂, 黑龙江 大庆 163000;

3. 中国石油辽河油田分公司 勘探开发研究院, 辽宁 盘锦 124010

2. No. 3 Oil Production Plant, PetroChina Daqing Oilfield Company Ltd., Daqing 163000, Heilongjiang, China;

3. Research Institute of Exploration and Development, PetroChina Liaohe Oilfield Company, Panjin 124010, Liaoning, China

高分辨率层序地层学给层序地层学带来了新进展,尤其是在陆相层序地层学的研究过程中,高分辨率层序地层学理论不再受海平面变化是层序形成的主控因素这一思想的约束,从而为构建陆相高分辨率层序地层格架提供了可能。1995—1996年,邓宏文等[1-2]将高分辨率层序地层学理论正式引入中国,短时间内即被我国大批学者接受,并在我国陆相含油气盆地的勘探开发中广泛应用[3-4]。

通过我国学者的深入研究,高分辨率层序地层学理论得到深化,在基准面旋回理论研究方面取得了尤为突出的进展。郑荣才等[5-6]将基准面旋回划分为6个级次:巨旋回、超长期旋回、长期旋回、中期旋回、短期旋回和超短期旋回,不仅细化了地层划分单元,对高分辨率层序地层学基准面旋回级次划分标准也有一定的补充与完善,并以地层过程(响应沉积动力学)为理论基础,以中期旋回为周期,以短期旋回为成因地层单元,较为详细地讨论了层序结构、层序叠加样式与可容纳空间/沉积物补给通量(A/S值)变化、基准面升降幅度及沉积动力学条件的相互关系,描述了不同结构和叠加样式的短期旋回在中期旋回中的分布规律,最终提出以中期旋回为单元的标准层序模式。

冲积扇储层是陆相沉积盆地内一种重要的储层类型,因此冲积扇高分辨率层序地层学研究具有重要意义,逐渐受到学者们的重视。李国永等[7]应用高分辨率层序地层学理论开展了准噶尔盆地西北缘克下组冲积扇的研究,依据不同级次基准面升降运动所导致的地层过程旋回性和沉积学响应特征,将克下组划分为中期旋回、短期旋回和超短期旋回。吴胜和等[8]针对克下组冲积扇高分辨率层序地层学研究认为,克下组发育多级基准面上升半旋回,随着基准面的上升,砂体形态由连片状过渡到宽带状再变为窄带状,A/S值控制了辫状水道的迁移,随着A/S值的增加,砂体宽度和厚度均变小。有关冲积扇储层高分辨率层序地层学的研究仍然相对较少,而与油藏开发阶段有关的冲积扇储层高分辨率层序地层研究则更为少见。

辽河坳陷曙一区杜84块馆陶组为冲积扇砂砾岩储层,油藏类型为巨厚块状边、顶、底水的超稠油油藏[9],原油在地层条件下难以流动。近年来在杜84块馆陶组油藏采用SAGD(蒸汽辅助重力泄油)开发技术大幅提高了超稠油油藏的采收率,获得了较好的经济效益[10]。SAGD开发技术运用双水平井组合或直井-水平井组合向地层中注入蒸汽,达到降低超稠油黏度形成蒸汽腔的目的,进而使原油汇入生产井中。影响SAGD开发技术的关键地质因素是储层空间内低物性段的分布,在SAGD开发过程中,生产状况及井温监测曲线表明隔夹层对蒸汽腔扩展具有较大抑制作用[11]。因此,准确认识储层物性分布规律对指导部署SAGD开发井大有帮助,而基于高分辨率层序地层学的基准面旋回分析可以为储层物性分布规律预测提供依据。

笔者在综合分析岩心、测井及地震资料的基础上,利用高分辨率层序地层学理论逐次分析馆陶组各级次基准面旋回的特征与类型,并以中期旋回为基本单元分析其内部短期旋回的空间叠置规律,进而明确基准面升降变化与储层物性之间的动态响应关系,为进一步认识剩余油分布规律奠定基础。

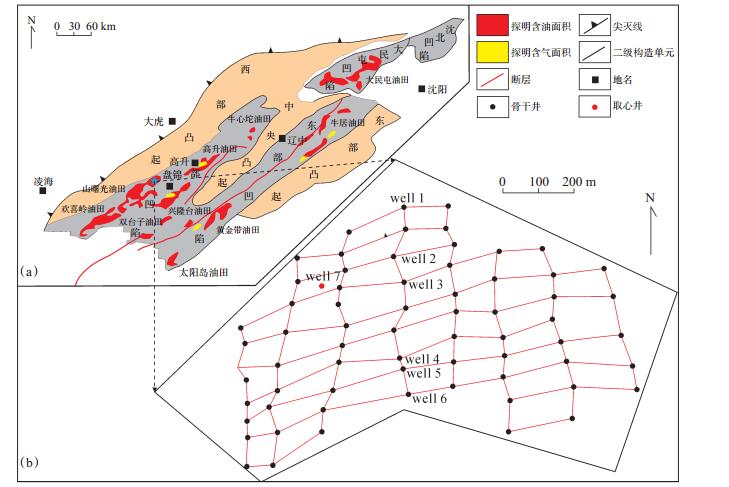

1 区域地质背景辽河坳陷是叠置在中生代盆地之上的新生代含油气坳陷,被一系列北东—南西向深断裂控制。构造演化经历了古新世断陷、始新世—渐新世沉陷和新近纪—今坳陷的3个阶段[12],形成3凸(东部凸起、中央凸起与西部凸起)4凹(东部凹陷、西部凹陷、大民屯凹陷与沈北凹陷)的构造格局(图 1)。

|

下载eps/tif图 图 1 辽河坳陷曙一区杜84块SAGD开发区构造位置 Fig. 1 Tectonic location of SAGD development zone in Du 84 block of Shuyi area, Liaohe Depression |

曙一区位于辽河坳陷西部凹陷西部斜坡带中段上倾部位,经历了张裂、深陷、收敛、扩张和退缩等5个时期,形成了以陆源碎屑为主的滨浅湖—半深湖亚相砂泥岩互层沉积体和陆上冲积扇沉积体。曙一区地层自下而上依次发育古近系沙河街组(Es)与东营组(Ed),新近系馆陶组(Ng)与明化镇组(Nm)和第四系[13]。本次研究目的层位馆陶组是在辽河坳陷经历了东营组沉积末期长时间的沉积间断、夷平过程后沉积形成的。馆陶组是一套以粗碎屑为主的近源湿地冲积扇沉积[14],内部没有断层发育,与下伏地层呈不整合接触;物源主要来自西斜坡,少量来自北部老山。

研究区为曙一区杜84块SAGD开发区域,面积约为2.08 km2,区内总井数为767口井,包括1口馆陶组取心井。取心资料与对应测井响应值统计表明,声波时差曲线(AC)对岩性识别程度较高。含泥砂质中砾岩声波时差一般小于350 μs/m;砂质中—细砾岩声波时差为350~400 μs/m;含砾不等粒砂岩声波时差为400~450 μs/m;中—细砂岩声波时差大于450 μs/m。因此,利用声波时差曲线可以较好地区分曙一区杜84块馆陶组不同类型的储集岩。

2 层序界面识别层序界面的准确识别是划分高分辨率层序地层的关键。辽河坳陷曙一区杜84块SAGD开发区馆陶组为一套近源湿地冲积扇沉积,故层序界面与冲积扇的形成过程息息相关。结合冲积扇的形成过程,在杜84块馆陶组中共识别出3种类型的层序界面,包括不整合面、河道冲刷面及洪泛面。

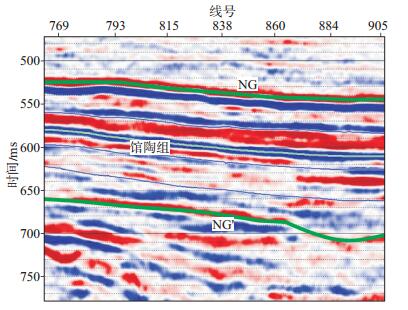

2.1 不整合面馆陶组冲积扇是一套砂砾岩沉积,顶、底均为不整合面,在地震及测井资料中均较易识别。结合地震资料,研究区馆陶组顶面对应NG反射层,其上覆地层明化镇组下部为灰绿色泥岩夹灰白色块状砂砾岩,与下伏馆陶组之间存在明显的波阻抗界面,该界面地震反射能量较强,主要表现为中强振幅、连续反射特征;馆陶组底面对应NG'反射层,地震剖面上的反射特征不明显,表现为波状中振幅,NG'界面之上,可见明显的超覆和沟谷充填现象,NG'界面之下可见明显的削截现象(图 2)。不整合面在测井曲线上同样具有明显的识别特征,馆陶组声波时差曲线呈明显的低幅特征,馆陶组之上及之下地层声波时差值均明显增高,馆陶组顶、底不整合面声波时差值均存在明显突变。

|

下载eps/tif图 图 2 曙一区杜84块馆陶组不整合面地震响应 Fig. 2 Seismic response of unconformity surface of Guantao Formation in Du 84 block of Shuyi area |

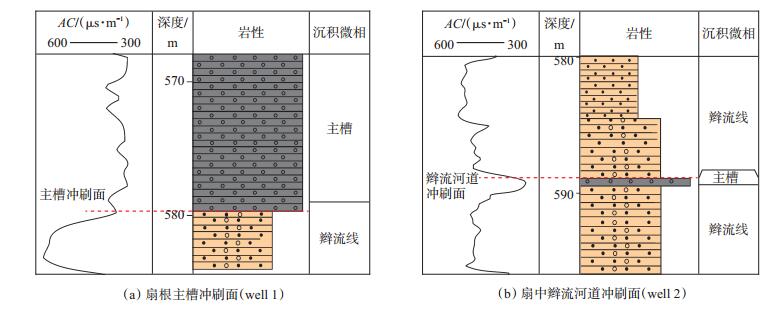

由于冲积扇扇根以主槽为主要沉积微相类型,冲积扇扇中以辫流线为主要沉积微相类型,故河道冲刷面在冲积扇层序中极为常见。由于分布面积和所属级次的限制,河道冲刷面并不都具有全区等时地层对比意义,有些仅在局部具有对比意义,所以在进行高分辨率层序地层对比时需要选取具有区域等时对比意义的河道冲刷面作为层序界面。冲积扇内部具有2种典型的河道冲刷面,一种为扇根主槽冲刷面[图 3(a)],另一种为扇中辫流河道冲刷面[图 3(b)]。

|

下载eps/tif图 图 3 曙一区杜84块馆陶组河道冲刷面类型 Fig. 3 Channel scour surface types of Guantao Formation in Du 84 block of Shuyi area |

层序内部发育的洪泛面代表最大可容纳空间,主要为粉砂质沉积或泥质沉积。馆陶组冲积扇沉积内部泥岩极少保存,较少发育洪泛面。

3 基准面旋回级次与类型 3.1 杜84块馆陶组沉积微相类型高分辨率层序地层学中基准面旋回的识别强调以相序为基础[15],因此准确地识别沉积微相类型是进行基准面旋回级次划分的前提。综合岩心和测井资料,可将辽河坳陷曙一区杜84块SAGD开发区馆陶组冲积扇地层划分为扇根和扇中亚相,扇根亚相又可进一步划分为主槽与漫洪带沉积微相,扇中亚相又可进一步划分为辫流线、辫流砂岛及漫流带沉积微相。其中出现较多的3种微相为主槽、辫流线和辫流砂岛。

主槽微相底界面为扇根主槽冲刷面,岩性以中砾岩、细砾岩或粗砂岩为主,岩性组合呈正韵律;辫流线微相底界面为扇中辫流河道冲刷面,岩性以细砾岩、粗砂岩或含砾砂岩为主,岩性组合呈正韵律;辫流砂岛微相底界面为洪泛面,岩性以粗砂岩或细砾岩为主,岩性组合呈反韵律。

3.2 短期旋回 3.2.1 自旋回对短期旋回的影响自旋回的存在会干扰短期旋回的识别和对比,而冲积扇沉积环境中最主要的自旋回事件即为辫流线的迁移与改道。在中期基准面内部,冲刷面不仅分布于基准面旋回的上升早期和下降晚期,而且由于自旋回作用在基准面较高部位也可能存在冲刷面[16]。单一辫流线呈现正韵律,而多期次的正韵律辫流线叠加既可能形成于中期基准面上升期,同时也可能形成于中期基准面下降期。因此,需要结合中期基准面的变化及微相组合综合判断短期旋回类型。

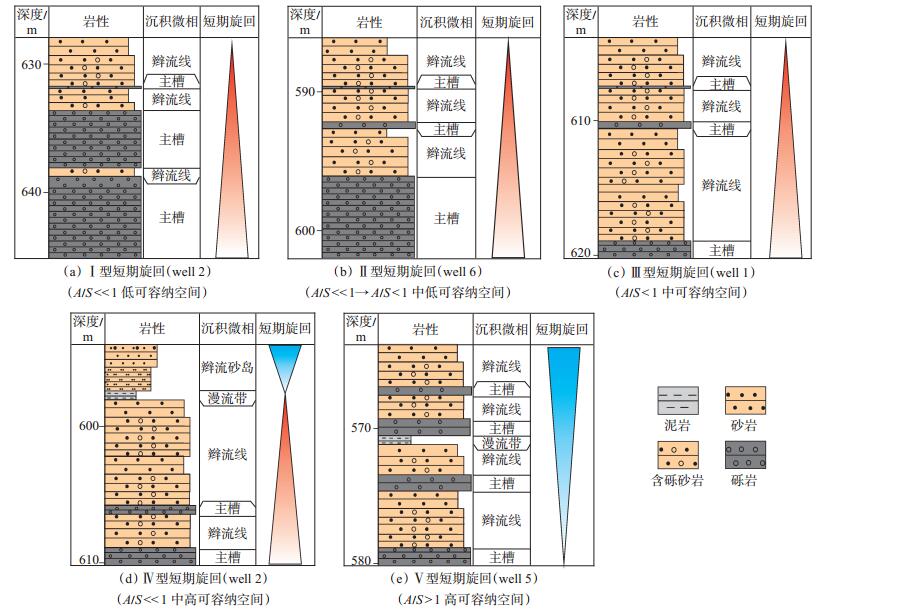

3.2.2 短期旋回的类型短期旋回由具有成因联系的多组微相组合而成,按照可容纳空间的大小,短期旋回可划分为5种类型,分别为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ和Ⅴ型(图 4),顶界面均为扇中辫流河道冲刷面。

|

下载eps/tif图 图 4 曙一区杜84块馆陶组短期旋回类型 Fig. 4 Short-term sequence cycle types of Guantao Formation in Du 84 block of Shuyi area |

Ⅰ型和Ⅱ型短期旋回均形成于低可容纳空间,短期旋回过程以缓慢上升和快速下降为主要特征。Ⅰ型短期旋回由于可容纳空间极低,A/S值远小于1,底部旋回界面为扇根主槽冲刷面,该旋回以主槽微相为主,含有少量辫流线微相,垂向上以多期主槽微相叠置为主要特征[图 4(a)]。Ⅱ型短期旋回形成于中低可容纳空间,由于可容纳空间逐渐增大,A/S ≪ 1逐渐向A/S < 1过渡,该旋回以辫流线微相为主,含有少量主槽微相,垂向上形成主槽、辫流线叠置的正旋回沉积[图 4(b)]。Ⅰ型与Ⅱ型短期旋回代表了中期基准面上升初期所形成的短期旋回类型,Ⅱ型短期旋回相较于Ⅰ型短期旋回可以保存更多的细粒沉积。

Ⅲ型和Ⅳ型短期旋回均主要形成于中高可容纳空间,由于可容纳空间较大,沉积物供给量与可容纳空间增量之间的关系逐渐平衡,A/S < 1向A/S=1过渡,短期旋回过程以快速上升和缓慢下降为主要特征。Ⅲ型短期旋回代表了中等可容纳空间,底部旋回界面为扇中辫流河道冲刷面,该旋回以辫流线微相为主,垂向上多期辫流线叠置[图 4(c)]。Ⅳ型短期旋回代表了中高可容纳空间,A/S < 1逐渐向A/S=1过渡,该旋回中以辫流线和辫流砂岛微相为主[图 4(d)]。

Ⅴ型短期旋回主要形成于高可容纳空间,与Ⅲ型短期旋回微相组合相似,均为多期辫流线叠置。在中期基准面下降中期,由于河道的自旋回作用形成了多期次的正韵律辫流线砂体,在垂向上呈现“假正旋回”[图 4(e)],但与Ⅲ型短期旋回不同的是,其内部可保存少量的泥质夹层,并且单一辫流线微相相对孤立,厚度较薄,单一辫流线间具有厚度较大的砾石质沉积,而Ⅲ型短期旋回形成的辫流线砂体叠置发育,砾石质沉积较薄,形成非均质性较弱的砂砾质复合体。

3.3 中期旋回在高分辨率层序地层分析中,中期旋回具有明确的等时对比意义,中期旋回控制了短期旋回的叠置样式。在中期基准面上升初期,可容纳空间较低,易形成Ⅰ型短期旋回;在中期基准面上升中期,可容纳空间增大,则可形成Ⅱ型或Ⅲ型短期旋回,在中期基准面上升晚期和下降早期,可容纳空间增至最大,则更易形成Ⅳ型或Ⅴ型短期旋回。中期基准面下降期多以快速下降为主要特征,故在中期基准面下降晚期不易保存短期旋回,多以中期旋回层序界面(以河道冲刷面为主)为主要特征。

3.4 长期旋回长期旋回的变化控制了中期旋回的保存程度。在长期基准面上升期,中期旋回内部会保存更多的砂质沉积。长期基准面上升初期,可容纳空间极低,长期基准面缓慢上升并快速下降,因而中期旋回内部仅能保存Ⅰ型短期旋回。随着长期基准面加速上升,可容纳空间不断增大,中期旋回内部可保存更多样的短期旋回类型,如Ⅱ型或Ⅲ型短期旋回,长期基准面减速上升至缓慢下降后,中期旋回内部则以Ⅳ型或Ⅴ型短期旋回为主。

在长期基准面下降期,中期旋回内部会保存更多的砾石质沉积。长期基准面下降初期,仍具有较大的可容纳空间,因而中期旋回厚度较大,可保存的旋回类型较多,如Ⅰ型、Ⅱ型与Ⅲ型短期旋回。长期基准面加速下降,中期旋回内部的砾石质沉积含量增大,中期旋回内部可以保存的短期旋回类型迅速减少,以Ⅰ型或Ⅱ型短期旋回为主,中期旋回厚度明显减薄。长期基准面下降晚期,中期旋回内部可以保存的短期旋回类型极少,以Ⅰ型短期旋回为主。

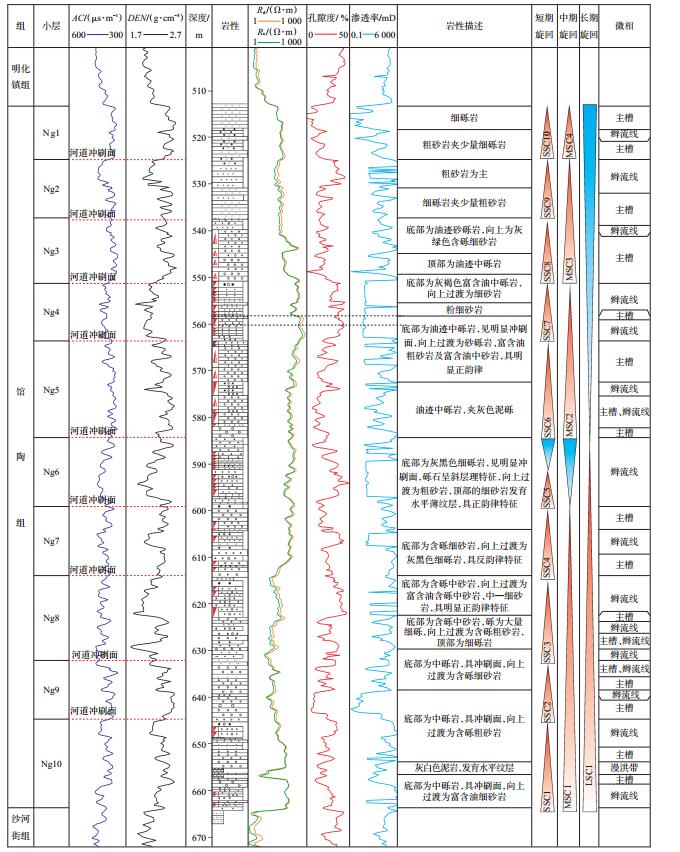

4 杜84块馆陶组高分辨率层序地层发育特征以前文所述基准面旋回级次及类型为依据,逐级划分辽河坳陷曙一区杜84块SAGD开发区短期旋回类型,并通过短期旋回的叠置样式来识别中期旋回,最后通过中期旋回的保存程度来分析长期旋回的变化。杜84块馆陶组共识别出1个长期旋回(LSC1),4个中期旋回(MSC1,MSC2,MSC3和MSC4)及10个短期旋回(SSC1,SSC2,SSC3,SSC4,SSC5,SSC6,SSC7,SSC8,SSC9和SSC10)。

短期旋回的类型与其在中期旋回中的位置紧密相关,馆陶组短期旋回类型见表 1。MSC1中期旋回底部主要为Ⅰ型短期旋回,随着MSC1中期基准面的上升,垂向上逐渐发育Ⅱ型和Ⅲ型短期旋回,Ⅳ型和Ⅴ型短期旋回主要形成于中期基准面上升晚期及下降早期。MSC2中期旋回内部主要为形成于中期基准面上升期的Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型短期旋回。MSC3中期旋回内部主要为形成于中期基准面上升期的Ⅰ型和Ⅱ型短期旋回。MSC4中期旋回内部则主要为Ⅰ型短期旋回(图 5)。

|

下载eps/tif图 图 5 曙一区杜84块馆陶组高分辨率层序地层(well 7) Fig. 5 High-resolution sequence stratigraphic column of Guantao Formation in Du 84 block of Shuyi area |

|

|

下载CSV 表 1 曙一区杜84块馆陶组高分辨率层序地层划分方案 Table 1 High-resolution sequence stratigraphic division of Guantao Formation in Du 84 block of Shuyi area |

中期旋回内部短期旋回类型的保存程度可反映杜84块馆陶组长期旋回变化的过程。MSC1中期旋回内部发育了Ⅰ型、Ⅲ型、Ⅳ型及Ⅴ型短期旋回,说明MSC1中期旋回内部的短期旋回类型保存程度较好,可容纳空间经历了由低到高的完整变化过程。MSC2中期旋回内部主要保留了Ⅰ型与Ⅲ型短期旋回,说明MSC2中期旋回内部的短期旋回类型保存程度相比MSC1变差。MSC3中期旋回内部的短期旋回类型保留了Ⅰ型与Ⅲ型短期旋回,而MSC4中期旋回内部仅保留了Ⅰ型短期旋回,说明MSC3与MSC4中期旋回内部的短期旋回类型保存程度进一步变差。综上可知,MSC1中期旋回内部的短期旋回保存条件较好,代表了长期基准面早期的快速上升过程,从MSC2中期旋回到MSC4中期旋回,短期旋回类型的保存程度逐步变差,代表了有效可容纳空间逐渐减小、长期基准面逐渐下降的过程。馆陶组长期旋回LSC1总体为一套对称的“向上变深复变浅”的旋回(图 5)。

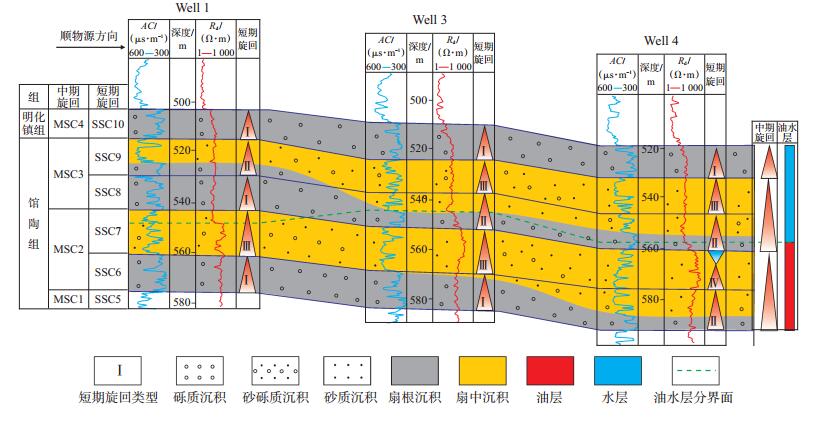

顺物源方向同期旋回内,斜坡上部(靠近物源方向)保存的短期旋回类型的可容纳空间比斜坡下部(远离物源方向)保存的短期旋回类型的可容纳空间小。以MSC2中期旋回内部的SSC6短期旋回和SSC7短期旋回为例,靠近物源方向的SSC6短期旋回主要为Ⅰ型短期旋回,代表了可容纳空间较小的短期旋回类型,远离物源方向的SSC6短期旋回主要为Ⅱ型短期旋回;靠近物源方向的SSC7短期旋回则多以Ⅲ型短期旋回为主,而远离物源方向的SSC7短期旋回主要为Ⅳ型短期旋回(图 6)。需要注意的是,由于受冲积扇自身自旋回沉积的影响,在某些短期旋回内部存在异常,出现斜坡下部保存的短期旋回类型的可容纳空间小于斜坡上部保存的短期旋回类型的可容纳空间,但范围极为有限。

|

下载eps/tif图 图 6 曙一区杜84块馆陶组高分辨率层序地层侧向发育规律 Fig. 6 High-resolution sequence stratigraphic mechanism of Guantao Formation in Du 84 block of Shuyi area |

综上所述,馆陶组高分辨率层序地层具有如下特征:各级次旋回以上升半旋回为主。以中期旋回为等时单元,等时单元内垂向上形成的短期旋回类型与其在中期旋回中的位置相关,完整的中期旋回向上依次形成Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ和Ⅴ型短期旋回,代表了中期旋回内部可容纳空间由低到高的递变过程。中期旋回的保存程度又取决于其在长期旋回中的位置,处于长期基准面上升期的中期旋回可保存更多样的短期旋回类型。中期旋回等时单元内侧向上形成的短期旋回类型的可容纳空间顺物源方向逐次增大,依据高分辨率层序地层学体积分配原理,代表了在基准面上升期在等时单元内部有效可容纳空间逐渐由扇根向扇中区域转移,导致在基准面上升初期(低可容纳空间背景)沉积物更易保存于靠近物源区方向,而基准面上升中后期(中高可容纳空间背景)沉积物则更易保存于远离物源区方向。因此,杜84块馆陶组冲积扇沉积高分辨率层序地层在以中期旋回为等时单元的限定下,具有等时单元内“垂向上、顺物源方向上短期旋回类型均顺序发育,短期旋回类型保存程度受控于长期基准面升降的变化”的特征。

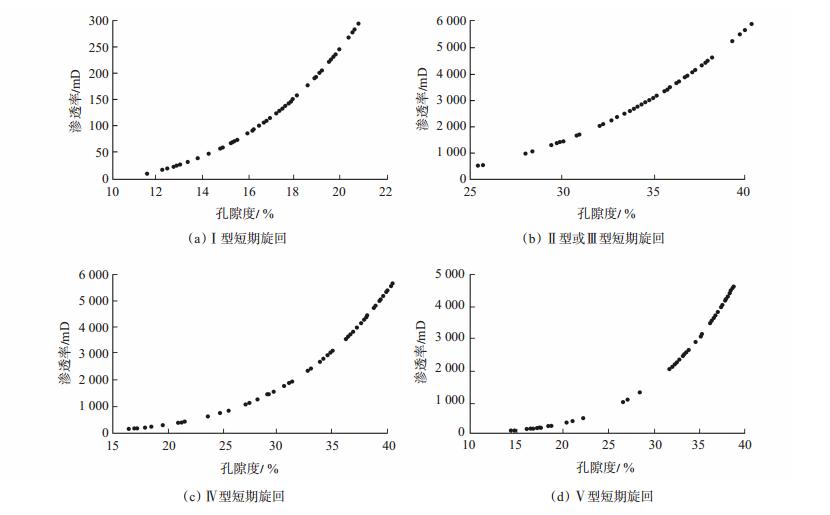

5 高分辨率层序地层与冲积扇储层物性的关系垂向上,短期旋回类型受控于其在中期旋回中的位置,而短期旋回类型与储层物性存在对应关系。Ⅰ型短期旋回形成于低可容纳空间背景下,储层物性最差,孔隙度主要为12%~20%,渗透率为20~300 mD,整体为大套砾质沉积,物性极差,内部易形成物性隔层;Ⅱ型或Ⅲ型短期旋回形成于中等可容纳空间背景下,储层物性最优,孔隙度主要为25%~40%,渗透率为1 000~6 000 mD,砂体互相叠置切割,形成大面积连片分布、垂向连通的砂砾岩体;Ⅳ型短期旋回对应的储层物性居中,孔隙度主要为15%~35%,渗透率变化幅度较大,渗透率为0~5 000 mD,砂体底部物性较好,向上物性逐渐变差,内部易形成泥质夹层;Ⅴ型短期旋回对应的储层物性与Ⅳ型短期旋回相似,孔隙度主要为15%~ 35%,渗透率为0~5 000 mD,砂体相对孤立,整体物性相对中等(图 7)。

|

下载eps/tif图 图 7 曙一区杜84块馆陶组短期旋回类型与物性对应关系 Fig. 7 The relationship between the short-term sequence cycle types and reservoir properties of Guantao Formation in Du 84 block of Shuyi area |

侧向上,由于短期旋回类型的可容纳空间在顺物源方向逐渐增大,因此在等时单元内顺物源方向逐渐发育Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ和Ⅴ型短期旋回,物性由差逐渐变好再变差。因此,最优的储层位置多发育于中期基准面上升早中期的扇根与扇中交界处或扇中前缘,以Ⅱ型与Ⅲ型短期旋回为主。

由于馆陶组整体为单斜构造,早期成藏时,油气聚集于构造上倾方向,因而冲积扇扇根及扇中前缘为油气富集区。后期馆陶组油藏受到强烈的生物降解作用[17],从而形成超稠油,垂向上形成油水倒置关系。结合电阻率曲线可知,馆陶组油层主要分布于馆陶组下部的MSC1和MSC2中期旋回内,而水层集中分布于馆陶组上部的MSC3和MSC4中期旋回内。

结合馆陶组储层物性及油水分布关系,建议在进行馆陶组SAGD开发区布井时,应考虑以下3个因素:① 垂向上,水平井应分布于MSC1中期旋回的中下部,因为MSC1中期旋回中下部多以Ⅱ型与Ⅲ型短期旋回为主,储层物性最优,且距离水层较远;② 平面上,水平井应分布于中期旋回等时单元内的扇根与扇中过渡带或扇中前缘,因为其储层物性较优,多以Ⅱ型与Ⅲ型短期旋回为主;③ 储层上方应发育遮挡或阻碍蒸汽向上扩散的低物性段或隔层,避免蒸汽过早与水层接触降低超稠油采收率,如MSC3中期旋回底界上发育的连续物性隔层。

6 结论(1)冲积扇高分辨率层序地层以河道冲刷面为主要层序界面,按照基准面旋回级次可划分为长期旋回、中期旋回和短期旋回。短期旋回类型按可容纳空间大小可划分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ和Ⅴ型。Ⅰ型与Ⅱ型短期旋回均形成于低可容纳空间,以冲积扇扇根主槽沉积为主;Ⅲ型与Ⅳ型短期旋回形成于中高可容纳空间,以冲积扇扇中辫流线互相叠置沉积为主,Ⅳ型短期旋回还包含少量辫流砂岛微相沉积;Ⅴ型短期旋回形成于高可容纳空间,以孤立发育的辫流线沉积为主。

(2)辽河坳陷曙一区杜84块SAGD开发区馆陶组冲积扇地层中共识别出1个长期旋回、4个中期旋回及10个短期旋回。以中期旋回为等时单元,冲积扇地层垂向上形成的短期旋回类型与其在中期旋回中的位置有关,而侧向上短期旋回的可容纳空间顺物源方向逐次增大。冲积扇地层中期旋回的保存程度取决于其在长期旋回中的位置,处于长期基准面上升期的中期旋回可保存更多样的短期旋回类型。

(3)辽河坳陷曙一区杜84块SAGD开发区馆陶组短期旋回类型与储层物性存在对应关系,最优的储层位置多处于中期基准面上升早中期的冲积扇扇根与扇中交界处或冲积扇扇中前缘。

| [1] |

邓宏文.

美国层序地层研究中的新学派——高分辨率层序地层学. 石油与天然气地质, 1995, 16(2): 89–97.

DENG H W. 1995. A new school of thought in sequence stratigraphic studies in U. S.:high-resolution sequence stratigraphy. Oil & Gas Geology, 1995, 16(2): 89-97. DOI:10.11743/ogg19950201 |

| [2] |

邓宏文, 王洪亮, 李熙喆.

层序地层地层基准面的识别、对比技术及应用. 石油与天然气地质, 1996, 17(3): 177–184.

DENG H W, WANG H L, LI X Z. 1996. Identification and correlation techniques of sequence stratigraphic base-levels and their application. Oil & Gas Geology, 1996, 17(3): 177-184. DOI:10.11743/ogg19960302 |

| [3] |

卡图尼努.

层序地层学原理. 北京: 石油工业出版社, 2009.

CATUNEANU. Principles of sequence stratigraphy. Beijing: Petroleum Industry Press, 2009. |

| [4] |

杜春彦, 郑荣才.

陕北长6油层组短期基准面旋回与储层非均质性的关系. 成都理工学院学报, 1999, 26(1): 17–22.

DU C Y, ZHENG R C. 1999. Control of sequence of strata over reservoir heterogeneity of the Chang six oil formation in northern Shaanxi. Journal of Chengdu University of Technology, 1999, 26(1): 17-22. |

| [5] |

郑荣才, 彭军, 吴朝容.

陆相盆地基准面旋回的级次划分和研究意义. 沉积学报, 2001, 19(2): 249–255.

ZHENG R C, PENG J, WU C R. 2001. Grade division of base-level cycles of terrigenous basin and its implications. Acta Sedimentologica Sinica, 2001, 19(2): 249-255. |

| [6] |

郑荣才, 尹世民, 彭军.

基准面旋回结构与叠加样式的沉积动力学分析. 沉积学报, 2000, 18(3): 369–375.

ZHENG R C, YIN S M, PENG J. 2000. Sedimentary dynamic analysis of sequence structure and stacking pattern of base-level cycle. Acta Sedimentologica Sinica, 2000, 18(3): 369-375. |

| [7] |

李国永, 徐怀民, 路言秋, 等.

准噶尔盆地西北缘八区克下组冲积扇高分辨率层序地层学. 中南大学学报(自然科学版), 2010, 41(3): 1124–1131.

LI G Y, XU H M, LU Y Q, et al. 2010. High-resolution sequence stratigraphy for alluvial fan on Lower Karamay Formation in 8th zone of northwestern Junggar Basin. Journal of Central South University(Science and Technology), 2010, 41(3): 1124-1131. |

| [8] |

吴胜和, 伊振林, 许长福, 等.

新疆克拉玛依油田六中区三叠系克下组冲积扇高频基准面旋回与砂体分布型式研究. 高校地质学报, 2008, 14(2): 157–163.

WU S H, YI Z L, XU C F, et al. 2008. High frequency base-level cycles of alluvial fan and distribution patterns of sandbodies of Lower Karamay Formation(Triassic)in Middle 6th district of Karamayi Oilfield, Xinjiang. Geological Journal of China Universities, 2008, 14(2): 157-163. |

| [9] |

尹志成.

杜84块馆陶组超稠油油层SAGD高产井培育关键技术. 中外能源, 2015, 20(1): 61–64.

YIN Z C. 2015. Key technology for improving SAGD well production in super heavy oil reservoirs in Guantao Formation of Du 84 block. Sino-Global Energy, 2015, 20(1): 61-64. |

| [10] |

武毅, 张丽萍, 李晓漫, 等.

超稠油SAGD开发蒸汽腔形成及扩展规律研究. 特种油气藏, 2007, 14(6): 40–43.

WU Y, ZHANG L P, LI X M, et al. 2007. Study of steam chamber growth and expansion in SAGD for ultra heavy oil. Special Oil and Gas Reservoirs, 2007, 14(6): 40-43. |

| [11] |

任宝铭.

杜84块馆陶油藏隔夹层研究. 新疆石油天然气, 2015, 11(3): 53–57.

REN B M. 2015. Research on interlayer in Du 84 Guantao reservoir. Xinjiang Oil & Gas, 2015, 11(3): 53-57. |

| [12] |

周旭红, 李军, 王延山, 等.

辽河坳陷陆上深层天然气勘探潜力研究. 岩性油气藏, 2011, 23(3): 23.

ZHOU X H, LI J, WANG Y S, et al. 2011. Study on exploration potential of deep natural gas in Liaohe Depression. Lithologic Reservoirs, 2011, 23(3): 23. |

| [13] |

孟元林, 张磊, 曲国辉, 等.

异常低压背景下储集层成岩特征——以渤海湾盆地辽河坳陷西部凹陷南段古近系为例. 石油勘探与开发, 2016, 43(4): 670.

MENG Y L, ZHANG L, QU G H, et al. 2016. Diagenetic characteristics under abnormally low pressure:a case from the Paleocene of southern Western Sag of Liaohe Depression, Bohai Bay Basin. Petroleum Exploration and Development, 2016, 43(4): 670. |

| [14] |

郭建华, 朱美衡, 杨申谷, 等.

辽河盆地曙一区馆陶组湿地冲积扇沉积. 沉积学报, 2003, 21(3): 367.

GUO J H, ZHU M H, YANG S G, et al. 2003. Wet alluvial fan sedimentary in the Guantao Formation of Shuyi area. Acta Sedimentologica Sinica, 2003, 21(3): 367. |

| [15] |

王嗣敏, 刘招君.

高分辨率层序地层学在陆相地层研究中若干问题的讨论. 地层学杂志, 2004, 28(2): 179–184.

WANG S M, LIU Z J. 2004. Discussion on some problems of high resolution sequence stratigraphy in the study of continental stratigraphy. Journal of Stratigraphy, 2004, 28(2): 179-184. |

| [16] |

黄彦庆, 张尚锋, 张昌民, 等.

高分辨率层序地层学中自旋回作用的探讨. 石油天然气学报, 2006, 28(2): 6–8.

HUANG Y Q, ZHANG S F, ZHANG C M, et al. 2006. The discussion in autocycle of high-resolution sequence stratigraphy. Journal of Oil and Gas Technology, 2006, 28(2): 6-8. |

| [17] |

才业, 樊佐春.

辽河油田边顶水超稠油油藏特征及其成因探讨. 岩性油气藏, 2011, 23(4): 131.

CAI Y, FAN Z C. 2011. Characteristics and genesis of super heavy oil reservoir with top water and edge water in Liaohe Oilfield. Lithologic Reservoirs, 2011, 23(4): 131. |

2017, Vol. 29

2017, Vol. 29