2. 成都晶石石油科技有限公司,成都 610041

2. Chengdu Rock Crystal Petroleum Science Technology Co., Ltd., Chengdu 610041, China

碳酸盐岩储层类型复杂多样,作为碳酸盐岩主要储层类型之一,生屑滩往往能形成构造岩性油气藏[1]。由于经常呈块状、坝状分布,不同沉积微相横向上突变接触,地层纵向接触关系复杂,因此, 生屑滩相储层的纵、横向非均质性都非常强。目前,还没有一套广泛适用的地震预测方法流程可以有效预测生屑滩相储层及其物性。

常规地震资料中一般缺乏0~10 Hz的低频成分,因此反演中需要用井上初始模型来弥补[2-3]。井上初始模型反演建模采用的层状插值方法对块状、坝状分布的生屑滩相储层并不适用,生屑滩相储层反演建模问题长期困扰着解释人员[4],尤其在少井的低勘探区,这种矛盾更为突出。因此,迫切需要开发一种块状介质建模方法来解决这一难题。陈祖庆等[5]2005年提出了地震属性切片相控建模法:先在属性切片上解释地震相,将不同的地震相赋予不同的权值,再在该权重约束下进行井间克里金插值,以此建立初始三维地质模型。这种将地震相边界信息融入井间进行插值的建模方法,可以解决多井地区块状介质的建模问题,但在少井且岩性复杂地区,插值效果并不理想。从岩性上看,虽然生屑滩穿时生长,平面上迁移叠置、形态复杂,储层内部微相间呈突变接触,但生屑滩每个微相内部却是近似均质的,通常为白云岩、灰岩、泥灰岩或生屑灰岩的块状均质体,且这些块状均质体的速度非常稳定。如果能把这些微相精细解释出来,再利用相和岩性之间明确的对应关系,就能将反演初始建模转化成按相填充速度的相控岩性平均速度充填建模。

生屑滩相储层预测的关键是物性预测。敬朋贵[6]2007年提出了三步法地震反演,该方法具体操作步骤如下:首先对地震叠后数据体做稀疏脉冲波阻抗反演;然后以波阻抗反演结果为约束进行岩性随机反演得到伽马体,并通过设立伽马门槛值得到“储层体”,在“储层体”中进一步拟合出波阻抗和孔隙度之间的关系式;最后根据波阻抗和孔隙度之间的关系式,再次进行随机反演,预测储层孔隙度。三步法反演的缺陷在于,随机反演算法只在井多的开发区效果较好,在井少的低勘探区并不适用。此外,生屑滩相储层孔隙度与波阻抗(或纵波速度)之间一般呈负相关,这种关系受岩性干扰比较大,如滩核生屑灰岩高孔隙储层和台洼泥灰岩非储层均呈现出低波阻抗的特征。虽然三步法中的岩性伽马反演可以部分排除岩性的影响,但三步法对岩性反演结果精度的要求较高,并且该方法难以区分复杂岩性。与三步法地震反演相比,沉积微相分析技术在复杂岩性预测方面具有其独特优势,这是因为,通过实施储层级别的沉积微相分析,获得垂向上尺度和储层级别相匹配的沉积微相信息,就可以将生屑滩沉积微相与岩性一一对应起来,再在有利相带内确定波阻抗和孔隙度之间的关系,将反演出的波阻抗体分相带实施波阻抗-孔隙度转换,便可实现少井地区生屑滩相储层相控孔隙度预测。

由此可见,准确可靠的沉积微相分析是相控岩性平均速度充填建模和相控孔隙度预测技术实现的关键。常规生屑滩地震相分析主要采用剖面反射结构分析和地层切片2种方法,剖面反射结构分析法需要手工解释,效率低下;地层切片法虽然分辨率高,但对结构特征表征效果有限。因此,提出了一种以波形聚类为基础,平面解释、剖面验证相结合的地震沉积微相解释技术,该技术可以将地震反射结构和振幅有机结合起来。

本次研究针对少井地区生屑滩相储层预测难点,形成了一套地震地质紧密结合的从地震沉积微相分析、相控反演建模到相控孔隙度预测的技术流程,实例表明,该技术流程对于预测低勘探少井地区生屑滩相储层行之有效。

1 “平剖融合”沉积微相分析在常规层序地层学分析中,沉积相研究的最小尺度一般为体系域或四级层序级别,沉积相分析只能做到优势相,无法与地震反演的储层预测尺度进行匹配。若要做相控储层预测,沉积相研究需做到五级或六级层序。当沉积微相纵向对应于同一个地震反射同相轴时,可以用地震沉积学的地层切片技术做高分辨率地震沉积微相表征[7],而生屑滩相沉积体的纵向厚度变化比较大,不同微相纵向上对应的同相轴数目不同,给地层切片表征带来困难。“平剖融合”沉积微相分析是一种将地震地层切片和垂直剖面特征实时交互进行沉积微相解释的技术方法,其中,地层切片属性控制沉积体平面展布范围,垂直地震剖面反映沉积体纵向外形及其结构特征。因此,利用“平剖融合”技术进行沉积微相分析,可以很好地解决生屑滩不同微相纵向上对应的同相轴数目不同而难以精细表征的问题。

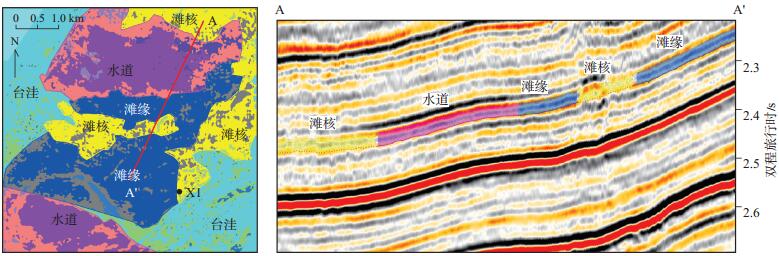

解释生屑滩微相时,首先需要井震结合,总结沉积微相在地震剖面上的反射结构特征,其中,滩核为微幅丘形反射,滩缘为较连续亚平行反射,台洼和水道为连续平行反射(表 1)。通常采用人工手动法在剖面上解释这些地震相,但这种解释方法效率低下且难以闭合;平面地震属性分析虽然可以反映一些地震相的动力学特征,但其表征地震相结构特征的能力比较差,而平面波形聚类具备表征地震相结构特征的能力。如果能把这几种解释地震相的方法有机结合起来,便能解决生屑滩微相识别的难题。因此,本次研究采用波形聚类平面沉积微相解释和剖面地震相监控相结合的“平剖融合”地震微相分析技术来识别生屑滩沉积微相。具体解释步骤如下:首先以一个目的层为研究单元,以地层切片为中心,开时窗进行波形聚类分析,并将聚类分析结果作为地震相平面表征的初步成果[8-11],由于波形聚类是一种自组织的学习过程,它的分类结果依赖于资料本身和类别个数的设定,分类结果和沉积微相并不完全对应,故地震沉积学上常将一些分类结果进行合并,以便使波形聚类结果中所反映的地震地貌特征和井上的沉积模式匹配起来,从而使波形聚类结果变成一种岩性地貌体的平面展布,完成波形聚类的井震标定;之后,再选择最具岩性地貌特征的滩核和滩缘作为骨架相,以井震标定后的波形聚类分析结果作为参考,在平面上勾绘出滩核和滩缘的沉积范围,并使用一种实时反投影技术,将平面解释结果投影到剖面(图 1)上,根据表 1总结的地震剖面反射结构特征和沉积微相之间的对应关系,进一步修改滩核和滩缘的边界范围,做到平面解释、剖面监控,平面波形分析和剖面反射结构特征相融合的沉积微相解释;最后,重复上述步骤,逐一确定其他沉积微相。

|

下载eps/tif图 图 1 “平剖融合”地震沉积微相解释 Fig. 1 Seismic microfacies interpretation |

|

|

下载CSV 表 1 生屑滩沉积微相地震反射特征、对应岩性及其平均速度汇总 Table 1 Seismic reflection characteristics, lithologies and average velocity of bioclastic shoal microfacies |

反演初始模型不仅能补全地震资料中缺失的低频信息,也是测井参与反演约束的基础。创建常规初始模型时,一般先在纵向上通过地震解释层位建立起精细的地层格架,格架内设置地层之间的接触关系,如顶平行、底平行、顶底平行、尖灭等;再以地层格架为约束,横向上利用井间波阻抗线性内插,便可得到初始模型。常规初始模型要求地层沉积是层状、各向同性且均匀变化的,而生屑滩相非层状介质的井间沉积微相类型及岩性变化剧烈,缺乏可对比性,因此常规层状线性插值建模方法对生屑滩相储层来说并不适用[12]。

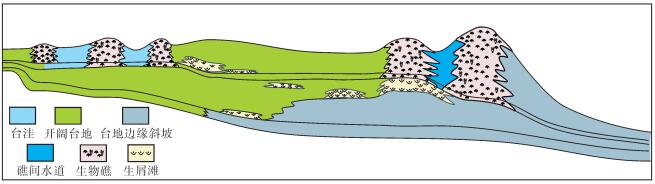

2.2 相控岩性平均速度充填建模虽然生屑滩的成层性差,纵向上主要表现为丘状、凸镜状或块状等结构形态,厚度变化较大,且横向沉积特征变化快,相带延伸距离短,不同相带之间的产状呈突变式对接,地层接触关系复杂,但生屑滩同一相带内的岩性比较单一、均质性强且速度近似(图 2)。因此,本次研究采用相控岩性平均速度充填建模方法对生屑滩相储层进行反演建模。

|

下载eps/tif图 图 2 礁滩相储层沉积模式 Fig. 2 Sedimentary model of reef flat reservoirs |

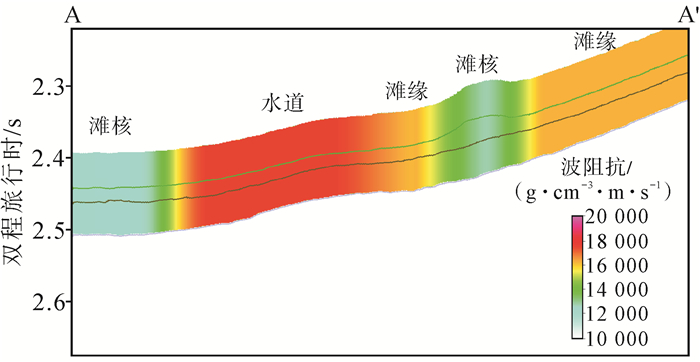

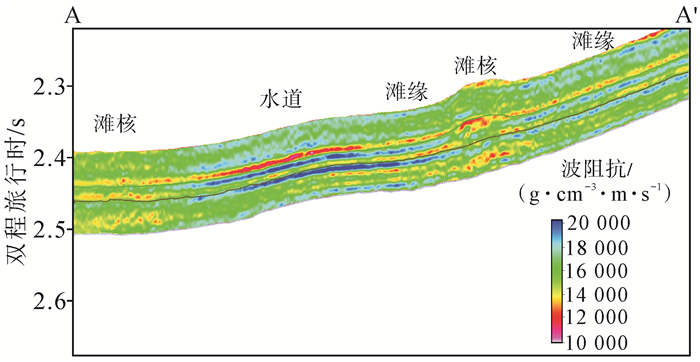

相控岩性平均速度充填建模的具体思路为:首先通过“平剖融合”地震微相分析,确定沉积微相的类型及边界,统计各微相所对应的岩性以及平均速度(或波阻抗)的数值范围(参见表 1),然后纵、横向分别以层序格架和沉积微相边界为约束,再用各沉积相带内不同岩性所对应的平均速度(或波阻抗)进行纵、横向插值充填,便可得到初始反演模型(图 3)。需要注意的是,由于初始模型为常数填充,因此频率很低(约0~5 Hz),这就要求初始地震资料足够低频,否则,最后得到的绝对波阻抗会缺少部分低频成分,影响波阻抗反演的质量。

|

下载eps/tif图 图 3 相控低频模型剖面 Fig. 3 Section of facies-controlled low frequency model |

在所有地震反演方法中,有色反演对井的依赖程度最少,非常适合低勘探少井地区储层的反演预测[13]。和常规稀疏脉冲反演相比,有色反演不需要提取子波,不依赖初始模型的约束,仅通过井震之间的频谱匹配便能完成反演算子的提取,利用地震剖面反褶积即可完成相对波阻抗反演。将有色反演得到的相对波阻抗反演结果和相控低频初始模型相加,便能得到绝对阻抗(图 4)。需要指出的是,虽然这种反演方法由于无井约束而使得反演结果和井的吻合程度不高,但反演结果能反映波阻抗的横向变化,并能基本满足低勘探少井地区后续的相控孔隙度预测精度要求。

|

下载eps/tif图 图 4 相控波阻抗反演剖面 Fig. 4 Facies-controlled impedance inversion profile |

关于生屑滩相储层孔隙度预测,蒋炼等[14]2011年从岩石物理分析的角度指出,生屑滩相储层的孔隙度受控于孔隙结构,并建立了孔隙度以及其他弹性参数与孔隙纵横比之间的关系式,用来预测生屑滩相储层孔隙度。这种岩石物理建模方法虽然理论严密,但在实际应用时,需要提供许多来自测井资料的岩石基质弹性参数以及来自测试资料的孔隙结构参数,而这些参数在低勘探少井地区很难搜集到。

从储层地质学角度来看,岩石的孔隙结构受控于孔隙演化,并和岩石的物质组分关系密切,所以岩石物理特征研究可以和岩石的微观结构联系起来[15]。王小敏等[16]2012年指出,速度、孔隙度及渗透率之间的关系受控于岩石的结构成因,并将生屑滩相储层划分为生物灰岩、颗粒泥灰岩和结晶碳酸盐岩等3类,同时又指出这几类碳酸盐岩各自具有鲜明的岩石物理响应特征。因此,预测生屑滩相储层孔隙度时,需要找到一种能够表征生屑滩相储层沉积结构的速度-孔隙度模型,以实现速度—孔隙度转换。首先,根据井资料对不同的岩石结构分岩相统计其速度-孔隙度关系;再用沉积微相平面图作为控制,对波阻抗平面图进行相应处理;最后,分相带用不同的速度-孔隙度关系实施速度—孔隙度转换,便可实现相控孔隙度转化,得到目的层相控孔隙度预测平面图。

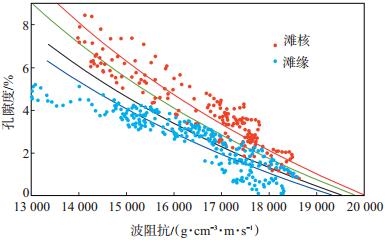

以川东南某区块为例,利用改进后的Wyllie平均时间方程[17]即Domenico方程[18],分别拟合滩核微相和滩缘微相的波阻抗(或速度)与孔隙度之间的关系式

| $ \frac{{\rm{1}}}{{{V_{\rm{p}}}}}{\rm{ = }}\mathit{A}{\rm{ + }}\mathit{B\varphi } $ | (1) |

式中:

根据表 1不同微相中岩性的基质速度,计算参数A与B,结合式(1),从左到右依次拟合出4条平均时间曲线(图 5)。其中A=0.051 6,B=0.003 7(蓝色线)时,Domenico方程曲线代表孔隙结构以微粒间孔、微晶间孔为主的碳酸盐岩的波阻抗变化规律;A=0.049 9,B=0.002 7(红色线)时,曲线所反映的是孔隙结构以粒内孔及细粒间溶孔为主的碳酸盐岩的波阻抗变化规律。中间黑色线(A=0.051 1,B=0.003 4)和绿色线(A=0.050 4,B=0.002 9)代表2种孔隙结构类型的过渡带。从图 5可以看出,孔隙度大于5%的有利储层为滩核微相沉积,表明该相带的储层物性较好。选取红线和蓝线方程分别对滩核微相和滩缘微相开展速度—孔隙度转换。

|

下载eps/tif图 图 5 相控岩石物理分析图版 Fig. 5 Facies-controlled petrophysical analysis chart |

研究区位于四川盆地川东南油气高产富集区。在近几年的勘探中,先后发现了长兴组、飞仙关组等多套生屑滩相储层。因为该区生屑滩相储层非均质性强,同一相带内不同微相间的储层物性差异较大,仅仅识别出有利相带已难以满足生产需要,所以亟需建立一套以反演为主要研究手段的储层物性定量预测技术方法,来解决有利相带内非均质储层的物性预测难题,以提高勘探成功率。

本次研究以长兴组为例,综合“平剖融合”地震微相分析、相控储层反演、相控孔隙度预测等一系列预测方法流程,开展生屑滩相储层及物性预测。

4.2 生屑滩沉积微相解释 4.2.1 长兴组生屑滩沉积微相地震相识别研究区长兴组早期为台地边缘生屑滩相沉积,岩性以灰岩、白云岩、生屑白云岩和白云质生屑灰岩等为主[19-20]。主要沉积微相类型有:生屑滩滩核、生屑滩滩缘、台洼和水道等,其中生屑滩滩核是最有利的储层发育相带,滩缘次之,台洼和水道为非储层相。各沉积微相与地震相、岩性及平均速度的对应关系参见表 1。其中,各沉积微相的岩性及地震相反射特征如下:① 台洼微相为开阔台地内相对低洼的地区,发育深水沉积物。台洼微相在研究区内分布范围较广,岩性以泥灰岩为主,地震剖面上常表现为低频、单轴强振幅等反射特征,同相轴连续性好。② 生屑滩滩核微相位于台洼边缘,是水动力相对较强的高能滩。储层主要类型为生屑灰岩,地震剖面上常表现为微幅丘状反射特征,同相轴连续性较差。③ 生屑滩滩缘微相是分布于台地边缘相对高部位的低能滩。岩性主要为灰岩和生屑灰岩,地震剖面上常表现为亚平行反射特征,同相轴连续性中等。④ 水道微相的岩性主要为灰岩、泥灰岩,地震剖面上常表现为平行反射结构特征,同相轴连续性强。

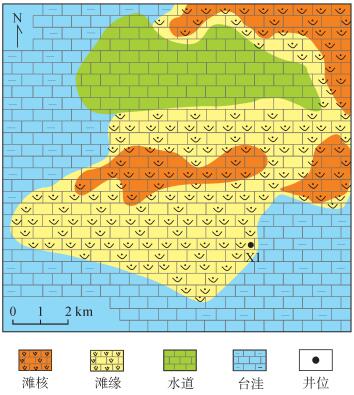

4.2.2 长兴组生屑滩沉积微相解释从生屑滩各微相在地震剖面上的反射结构特征可以看出,地震波形的反射结构、特征等是沉积微相识别的主要参数。“平剖融合”沉积微相分析首先通过波形聚类初步确定地震相的平面类型,然后结合井震标定对波形分类结果进行合并,使其反映的地震地貌形态和本区生屑滩各微相的沉积模式尽量匹配,在模式标定之后的平面地震相上解释出沉积相类型及边界;再将解释边界反投影到地震剖面上,根据剖面上的地震相模式和边界,对地震相平面解释结果进行修改和调整,结合地质认识,便能得到平剖一致的沉积微相预测平面图(图 6)。

|

下载eps/tif图 图 6 研究区长兴组生屑滩沉积微相预测平面图 Fig. 6 Prediction of bioclastic shoal microfacies of Changxing Formation |

研究区仅有1口钻井,加上生屑滩相储层常呈块状、坝状等形态分布,常规建模方法难以适用,考虑采用相控岩性平均速度充填建模和有色反演进行储层预测。

沉积微相解释结果(参见图 6)表明,研究区主要发育生屑滩滩核、生屑滩滩缘、台洼和水道等4种沉积微相。其中滩核微相主要发育生屑灰岩,滩缘微相主要发育生屑灰岩夹灰岩,台洼微相及水道微相主要发育泥灰岩、灰岩等。根据邻区已钻井不同岩性中地震波传播速度的统计,生屑灰岩中的平均速度为5 970 m/s,灰岩中的平均速度为6 223 m/s,泥灰岩中的平均速度为5 951 m/s,灰岩和生屑灰岩组合中的平均速度为6 020 m/s。由此可见,地震波在不同岩性中传播的速度具有明显差异。

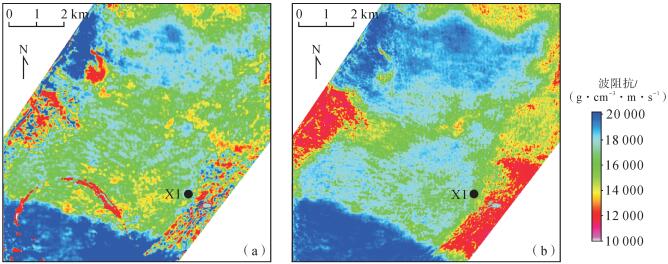

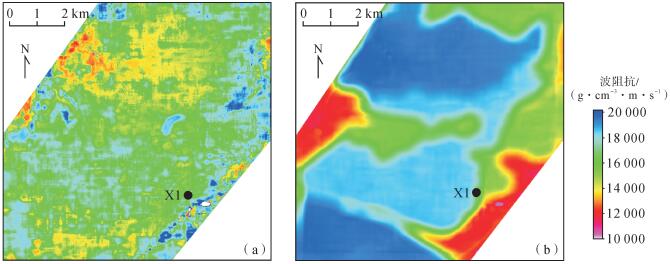

在沉积微相边界的控制下,用平均速度对各沉积微相进行充填,从而建立反演初始模型(图 7)。与常规建模方法相比,相控平均速度充填建模保持了基本的沉积背景,能够清晰刻画沉积微相边界。采用有色反演得到相对波阻抗数据体,将相控初始模型与有色反演得到的相对波阻抗进行相加,便能获得绝对波阻抗数据体(图 8)。与常规反演相比,相控平均速度充填建模和有色反演的有机结合所获得的绝对波阻抗反演结果与研究区的地质认识吻合度更高(参见图 6)。

|

下载eps/tif图 图 7 常规建模(a)与相控建模(b)结果对比 Fig. 7 Comparison of impedance models by conventional modeling(a)and facies-controlled modeling(b) |

|

下载eps/tif图 图 8 常规反演(a)与相控反演(b)结果对比 Fig. 8 Comparing of absolute impedance by conventional modeling(a)and facies-controlled modeling(b) |

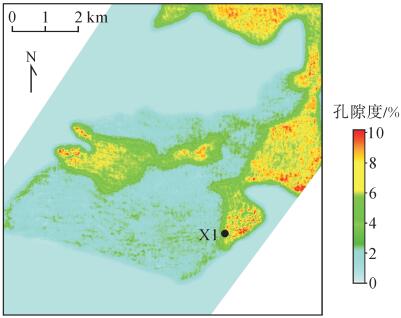

滩核微相是研究区的主力储集相带,滩缘次之,台洼和水道为非储层。因此,储层参数转换(相控孔隙度预测)仅针对滩核及滩缘微相进行。结合邻区测井资料岩石物理分析结果,在沉积微相(参见图 6)控制下,分别用不同公式对不同微相带进行孔隙度转换,预测储层孔隙度(图 9)。结果表明,研究区有利储层的分布范围较为局限,仅在北部和东部零星发育,范围小且不连片。预测结果与地质认识整体一致,孔隙度数值与研究区内唯一1口井的测井解释结果吻合,说明预测结果可靠。

|

下载eps/tif图 图 9 相控孔隙度预测平面图 Fig. 9 Facies-controlled porosity prediction |

(1)生屑滩相储层因其强烈的非层状、非均质等特点,常规反演方法流程难以对其储层和物性进行准确预测。相控条件下,按岩性进行平均速度充填建模,再与有色反演相结合进行波阻抗反演,是实现低勘探区生屑滩相储层预测的现实且高效的方法流程。

(2)精细的沉积微相分析技术是顺利实施相控建模、相控反演及相控物性预测的前提。平剖融合的地震相解释技术,将波形聚类和常规地震相反射结构分析密切结合起来,可以有效提高沉积微相分析的精度。

(3)岩石物理统计分析是相控孔隙度预测的关键。选取合适的速度-孔隙度模型,在生屑滩相储层有利相带内分微相实施波阻抗—孔隙度参数的转换,是生屑滩相岩性复杂区储层物性预测的有效方法。

(4)沉积微相分析、相控反演和相控孔隙度预测是地震地质高度融合下产生的可以有效解决低勘探区生屑滩相储层及物性预测的技术方法流程,该方法流程在类似生屑滩相储层发育地区具有一定的推广应用前景。

| [1] |

孙建库. 不同类型碳酸盐岩储层横向预测方法研究. 成都: 西南石油大学, 2004.

SUN J K. Study on lateral prediction methods for carbonate reservoirs of different types. Chengdu:Southwest Petroleum University, 2004. |

| [2] | SOUBARAS R, DOWLE R, et al. 2010. Variable-depth streamer-a broadband marine solution. First Break, 2010, 28(11): 89-96. |

| [3] |

吴志强.

海洋宽频带地震勘探技术新进展. 石油地球物理勘探, 2014, 49(3): 421–430.

WU Z Q. 2014. New advances in marine broadband seismic exploration. Oil Geophysical Prospecting, 2014, 49(3): 421-430. |

| [4] |

吴礼浩. 碳酸盐岩储层特征与预测方法研究. 青岛: 中国石油大学(华东), 2011: 52-57.

WU L H. The characteristics of carbonate reservoir and research of prediction method. Qingdao:China University of Petroleum, 2011:52-57. |

| [5] |

陈祖庆, 杨鸿飞, 王涛.

川东北宣汉-达县地区礁滩相储层地震预测研究. 南方油气, 2005, 18(4): 31–36.

CHEN Z Q, YANG H F, WANG T. 2005. Study on seismic prediction of reef reservoir in Xuanhan-Daxian area, northeastern Sichuan. Southern China Oil & Gas, 2005, 18(4): 31-36. |

| [6] |

敬朋贵.

川东北地区礁滩相储层预测技术与应用. 石油物探, 2007, 46(4): 363–369.

JING P G. 2007. Reservoir prediction technology of reef-flat facies in northeast Sichuan province and its application. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2007, 46(4): 363-369. |

| [7] |

曾洪流.

地震沉积学在中国:回顾和展望. 沉积学报, 2011, 29(3): 417–426.

ZENG H L. 2011. Seismic sedimentology in China:a review. Acta Sedimentologica Sinca, 2011, 29(3): 417-426. |

| [8] |

谢玉洪, 刘力辉, 陈志宏.

中国南海地震沉积学研究及其在岩性预测中的应用. 北京: 石油工业出版社, 2010: Beijing-Petroleum Industry Press.

XIE Y H, LIU L H, CHEN Z H. Application of seismic sedimentology on lithology prediction in South China Sea. 2010: Beijing-Petroleum Industry Press. |

| [9] |

王宏斌, 张虎权, 卫平生, 等.

碳酸盐岩地震储层学在塔中地区生物礁滩复合体油气勘探中的应用. 岩性油气藏, 2010, 22(2): 18–23.

WANG H B, ZHANG H Q, WEI P S, et al. 2010. Application of carbonate seismic reservoir to reef-beach complex exploration in Tazhong area. Lithologic Reservoirs, 2010, 22(2): 18-23. |

| [10] |

滕团余, 潘建国, 张虎权, 等.

塔中地区碳酸盐岩储层综合预测技术分析. 岩性油气藏, 2010, 22(4): 14–19.

TENG T Y, PAN J G, ZHANG H Q, et al. 2010. Prediction technique of carbonate reservoir in Tazhong area. Lithologic Reservoirs, 2010, 22(4): 14-19. |

| [11] |

孙勤华, 刘晓梅, 刘建新, 等.

利用波形分析技术半定量预测塔中碳酸盐岩储层. 岩性油气藏, 2010, 22(1): 101–103.

SUN Q H, LIU X M, LIU J X, et al. 2010. Applying waveform analysis to semi-quantitatively predict carbonate reservoir in Tazhong area. Lithologic Reservoirs, 2010, 22(1): 101-103. |

| [12] |

马劲风, 王学军, 谢言光, 等.

波阻抗反演中低频分量构建的经验与技巧. 石油物探, 2000, 39(2): 27–34.

MA J F, WANG X J, XIE Y G, et al. 2000. Experience and skill of constructing low frequency components in impedance inversion. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2000, 39(2): 27-34. |

| [13] |

刘力辉, 陈珊, 倪长宽.

叠前有色反演技术在地震岩性学研究中的应用. 石油物探, 2013, 52(2): 171–176.

LIU L H, CHEN S, NI C K. 2013. Application of prestack colored inversion technology in seismic lithology. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2013, 52(2): 171-176. |

| [14] |

蒋炼, 文晓涛, 贺振华, 等.

礁滩储层内部孔隙结构模型模拟与孔隙度预测. 地球物理学报, 2011, 54(6): 1624–1633.

JIANG L, WEN X T, HE Z H, et al. 2011. Pore structure model simulation and porosity prediction in reef-flat reservoir. Chinese Journal of Geophysics, 2011, 54(6): 1624-1633. |

| [15] |

AVSETH P, MUKERJI T, MAVKO G. 定量地震解释. 李来林, 译. 北京: 石油工业出版社, 2009: 56-60.

AVSETH P, MUKERJI T, MAVKO G. Quantitative seismic interpretation. LI L L, trans. Beijing:Petroleum Industry Press, 2009:56-60. |

| [16] |

王小敏, 樊太亮.

碳酸盐岩礁滩相储层分类. 中南大学学报(自然科学版), 2012, 43(5): 1837–1844.

WANG X M, FAN T L. 2012. Classification of carbonate reef-shoal reservoir rocks. Journal of Central South University(Science and Technology), 2012, 43(5): 1837-1844. |

| [17] | WYLLIE M R J, GREGORY A R, GARDNER G H F. 1958. An experimental investigation of factors affecting elastic wave velocities in porous media. Geophysics, 1958, 23(3): 459-493. DOI:10.1190/1.1438493 |

| [18] | DEMENICO S N. 1977. Elastic properties of unconsolidated porous sand reservoirs. Geophysics, 1977, 42(7): 1339-1368. DOI:10.1190/1.1440797 |

| [19] |

张新, 梁子锐, 汪建辉.

川东南涪陵地区上二叠统长兴组生物礁特征及分布规律. 海洋地质前沿, 2012, 28(4): 23–29.

ZHANG X, LIANG Z R, WANG J H. 2012. Distribution of the organic reefs in the Upper Permian Changxing Formation in Fuling area of northeastern Sichuan. Marine Geology Frontiers, 2012, 28(4): 23-29. |

| [20] |

曾婷婷, 唐德海, 郑公营.

川东南涪陵地区长兴组储层特征与形成主控因素. 天然气勘探与开发, 2012, 35(4): 11–14.

ZENG T T, TANG D H, ZHENG G Y. 2012. Reservoir characteristics and its controlling factors of Changing Formation in Fuling area, southeast Sichuan Basin. Natural Gas Exploration & Development, 2012, 35(4): 11-14. |

2017, Vol. 29

2017, Vol. 29